Zu den Besonderheiten auf diesen Flächen gehören auch die roten Saftlinge. Diese Pilze sind genau wie viele der oben genannten Pflanzenarten in ihrem Bestand bedroht. Sie sind typisch für die Lebensgemeinschaften der Magerwiesen und Borstgrasrasen und vertragen keinen Dünger. Unter ihnen gibt es kaum giftige Arten, doch sollten auch die essbaren Saftlinge wegen ihrer Seltenheit geschont werden (Lüder 2014).

Borstgrasrasen sind Relikte einer extensiven historischen Landnutzung. Früher wurden diese Bereiche mit Schafen, Ziegen oder Rindern beweidet, eine Düngung lohnte sich nicht. In diesen schütteren Grasfluren konnten sich schwachwüchsige Kräuter und Gräser behaupten, die meist rosettenartig niederliegende Blätter besitzen und damit den robusten, nährstoffliebenden Konkurrenten an anderen Standorten hoffnungslos unterlegen wären. Der oberbergische Heimatforscher Albert Schumacher stellt bereits 1930 zur Situation der Arnika fest: „….wird durch Düngung und Aufforstung von Jahr zu Jahr mehr vernichtet.“ Die Arnika ist zudem eine wichtige Heilpflanze, deren Extrakte auf Bindegewebe- und Nervengewebe, Kreislauf und Herztätigkeit genauso positiv wirken, wie sie Verstauchungen und Muskelschmerzen lindern.

Weitere Pflanzen der Magerrasen gehören zu den wichtigen Heilpflanzen: Der Heil-Ziest, der früher bei Hautkrankheiten verwendet wurde und als Allheilmittel galt, oder die kleine Bibernelle (Pimpinella saxifraga), ein zierlicher Doldenblütler, die zu den sogenannten Bitterkräutern gehört, deren Wurzel heute nur noch selten als hustenlinderndes Mittel eingesetzt wird. In der Volkskunde hatte die heilkräftige Wurzel eine große Bedeutung. Bekannt ist noch heute der Spruch „Esst…… und Bibernell, so sterbst net so schnell.“

Das Borstgras ist, wie der Name sagt, ein Gras mit besonders borstigen Blättern. Die Blätter sind so derb, dass sie vom Weidevieh verschmäht werden. Oft ziehen die Rinder ganze Büschel der Blattscheiden aus der Erde und lassen diese anschließend liegen. Dadurch schaffen sie immer wieder Rohbodenstellen als Keimbetten für andere Pflanzen.

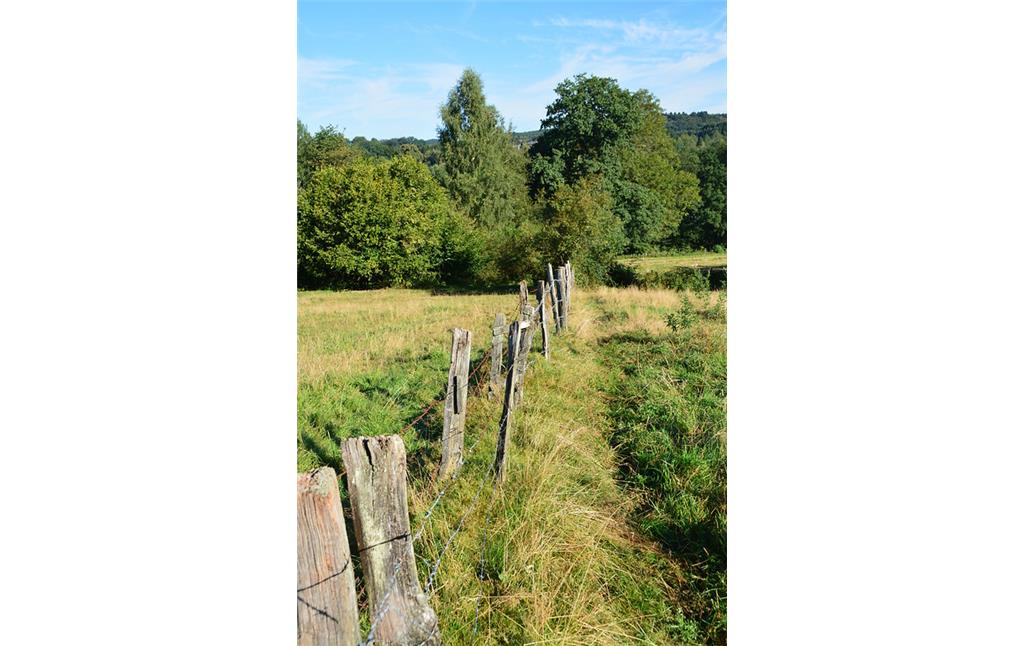

Unterhalb eines Stacheldrahtzaunes befindet sich ein sogenannter Buckelrain. Hier sind Erdnester der Wiesenameise perlschnurartig aneinandergereiht. Die Erdnester entstehen an diesen Stellen, da sie hier vor dem Viehtritt geschützt sind.

(Biologische Station Oberberg, 2016. Erstellt im Rahmen des Projektes „Naturschutz trifft Kulturlandschaft – HEUland“. Ein Projekt der Biologischen Stationen Oberberg und Rhein-Berg im Rahmen des LVR-Netzwerks Landschaftliche Kulturpflege.)

Internet

www.floraweb.de: FloraWeb - Daten und Informationen zu Wildpflanzen und zur Vegetation Deutschlands. Bundesamt für Naturschutz. (abgerufen 29.12.2016)

nsg.naturschutzinformationen.nrw.de: Naturschutzgebiet Grünlandkomplex westlich Loeffelsterz (GM-055) (abgerufen 22.02.2024)