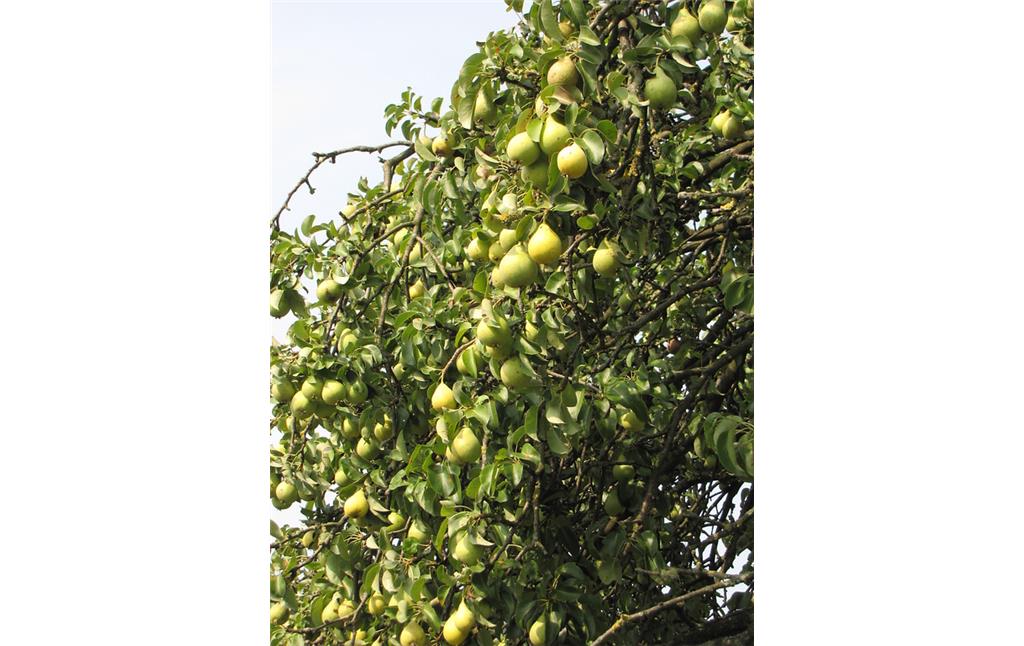

Streuobstwiesen dienten noch bis in die 1920er Jahre hinein der Versorgung der Familien in den Dörfern des Bergischen Landes mit getrocknetem oder eingemachtem Obst über die lange Winterzeit. Daneben wurden die nahen Städte und Industrieregionen (Köln, Wuppertal, Ruhrgebiet) von hier mit Obst beliefert. Nach dem Zweiten Weltkrieg spezialisierte sich der Obstanbau immer stärker in Richtung Plantagenanbau und die Streuobstwiesen verloren ihre Bedeutung für die Bauern, da nun Obst und Gemüse durch den Handel zu allen Jahreszeiten aus der ganzen Welt im Supermarkt erhältlich war. Zunächst blieb das Obst nur auf den Bäumen hängen, bevor dann auch durch Rodungsprämien der Europäischen Union gefördert, viele Streuobstwiesen nach und nach verschwanden und auch heute noch verschwinden.

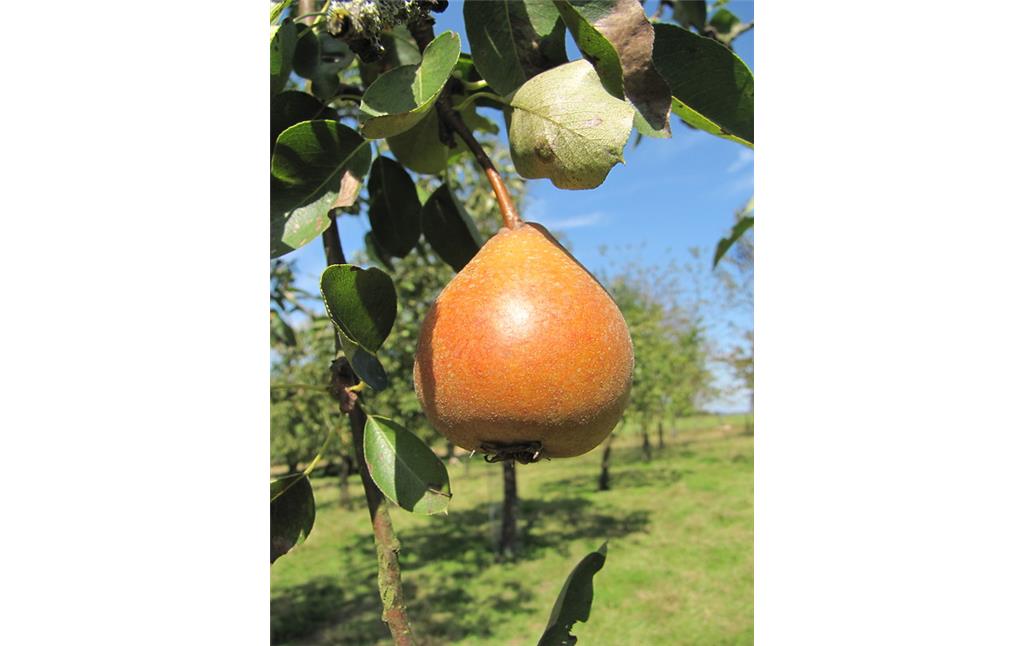

Anders verlief es bei Claasmühle, wo die meisten Obstbäume noch bis Anfang der 1990er Jahre erhalten geblieben waren. Die historischen Luftbilder von 1988-1994 zeigen diese Obstwiese mit etwa 30 Obstbäumen. Erst danach sind die übrigen altersbedingt zum Beispiel durch Windwurf oder Schneebruch dahingerafft worden. Im Jahr 2003 lag ihre Zahl schon unter 10 Hochstämmen und im Luftbild von 2010 sind bereits alle Bäume verschwunden. Wie es früher häufig der Fall war, wurden bei der Neuanpflanzung viele verschiedene Obstsorten gemischt: 20 Apfelsorten, darunter „Luxemburger Triumph“, fünf Birnensorten, wie „Gute Graue“ und „Zitronenbirne“, sowie jeweils drei Kirsch- beziehungsweise Pflaumensorten. Bei der Auswahl der Sorten wurde bewusst auf Regionalität und Robustheit geachtet.

(Biologische Station Rhein-Berg, 2016. Erstellt im Rahmen des Projektes „Naturschutz trifft Kulturlandschaft – HEUland“. Ein Projekt der Biologischen Stationen Oberberg und Rhein-Berg im Rahmen des LVR-Netzwerks Landschaftliche Kulturpflege.)