Auf dem nach Südwesten exponierten Steilhang kommen über 35 verschiedene Pflanzenarten vor. Einer der Gründe für diesen Artenreichtum ist die direktere Sonneneinstrahlung auf die südwestlich gerichtete Oberfläche und die damit einhergehende höhere Verdunstung. Kommt es zur Austrocknung des Bodens in Dürreperioden, wirkt sich das zum einen auf die Boden-Mikroorganismen aus, die in ihrer Aktivität gehemmt werden, und zum anderen auf die Nährstoffaufnahme der Pflanzen. Der Transport von Wasser und Nährstoffen im Boden zu den Wurzeln wird durch Trockenheit gemindert. Auf diese Standortbedingungen sind nur besonders spezialisierte Arten angepasst, die auf intensiv genutzten Wiesen durch konkurrenzstärkere Arten verdrängt werden.

Unterhalb des Weidezauns befindet sich eine steile Kante, wo besonders viele Magerkeitszeiger wachsen. Diese weisen auf nährstoffärmere Böden hin, auf denen auch kleinwüchsigere Pflanzen eine Chance haben. Weiterhin begünstigt die südwestlich exponierte Lage und die damit einhergehende Trockenheit die konkurrenzschwächeren Arten. Auffallend sind vor allem das gehäufte Auftreten der Feld-Hainsimse, die wegen ihrer süßlich schmeckenden Fruchtstände auch „Hasenbrot“ genannt wird, des Kleinen Sauerampfers mit seinen pfeilförmigen Blättern und des Kleinen Mausohrs, dessen stark behaarte Blattunterseite Licht reflektiert und bei starker Sonneneinstrahlung nach oben gedreht wird und die Pflanze somit vor dem Austrocknen schützt.

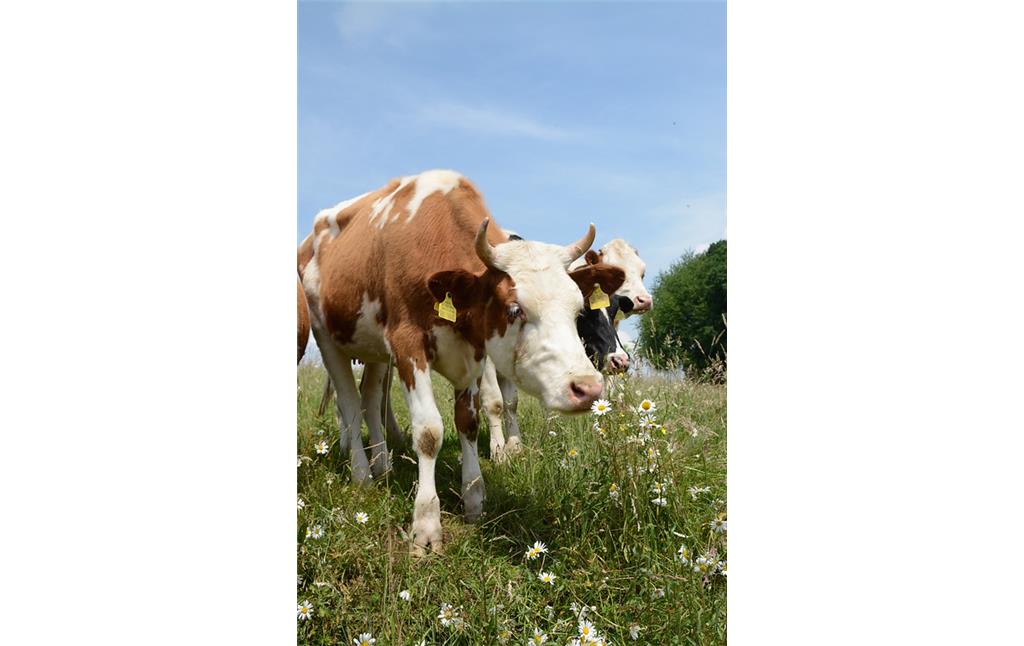

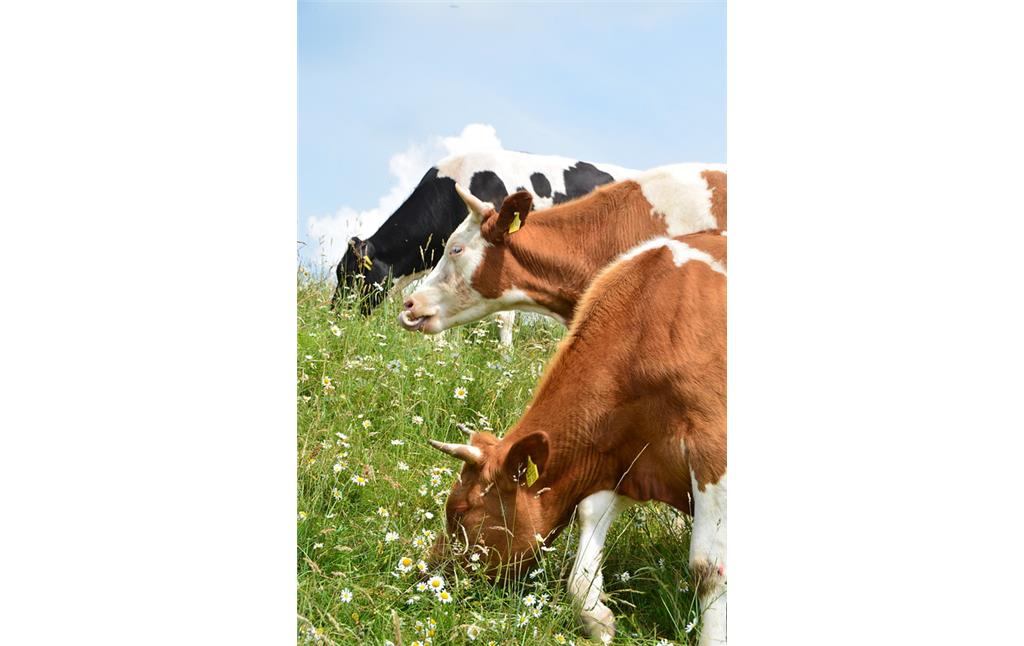

Auf Grund der steilen Lage könnten diese Hänge nur äußerst schwierig von Hand gemäht werden. Daher werden sie extensiv durch Rinder beweidet, die mit diesen Verhältnissen gut zurecht kommen. Nur durch eine Nutzung kann diese vielfältige Artenzusammensetzung auf der Magerweide erhalten werden. Bei Aufgabe der Nutzung wäre die Fläche nach kurzer Zeit von Adlerfarn überwuchert oder würde nach und nach mit Gehölzen verbuschen.

(Biologische Station Rhein-Berg, 2016. Erstellt im Rahmen des Projektes „Naturschutz trifft Kulturlandschaft – HEUland“. Ein Projekt der Biologischen Stationen Oberberg und Rhein-Berg im Rahmen des LVR-Netzwerks Landschaftliche Kulturpflege.)