Felsenkirche und Schlossruine in Idar-Oberstein

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege, Denkmalpflege, Architekturgeschichte

Gemeinde(n): Idar-Oberstein

Kreis(e): Birkenfeld (Rheinland-Pfalz)

Bundesland: Rheinland-Pfalz

Koordinate WGS84 49° 42′ 19,41″ N: 7° 19′ 43,32″ O 49,70539°N: 7,3287°O

Koordinate UTM 32.379.495,23 m: 5.507.216,45 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.595.885,71 m: 5.508.488,77 m

-

Felsenkirche und Ruine von Burg Oberstein in Idar-Oberstein (2009)

- Copyright-Hinweis:

- Klaes, Holger / www.klaes-images.de

- Fotograf/Urheber:

- Holger Klaes

- Medientyp:

- Bild

-

Idar-Oberstein (2009)

- Copyright-Hinweis:

- Klaes, Holger / www.klaes-images.de

- Fotograf/Urheber:

- Holger Klaes

- Medientyp:

- Bild

-

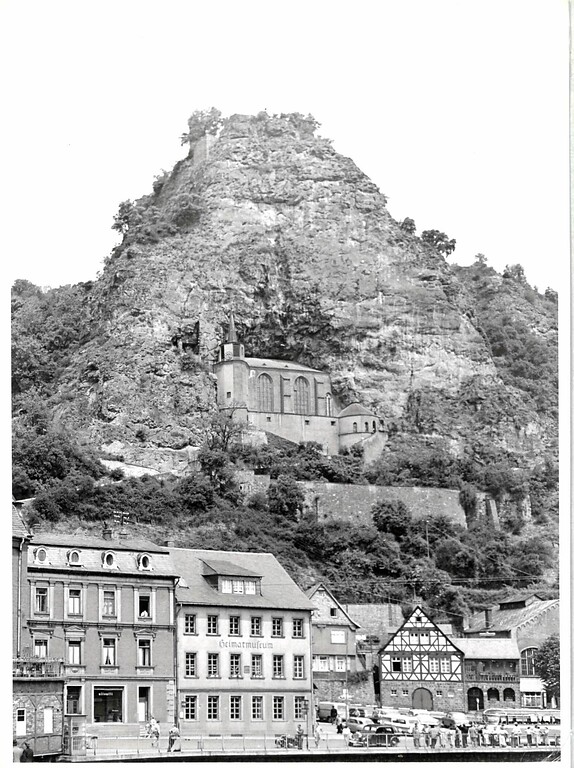

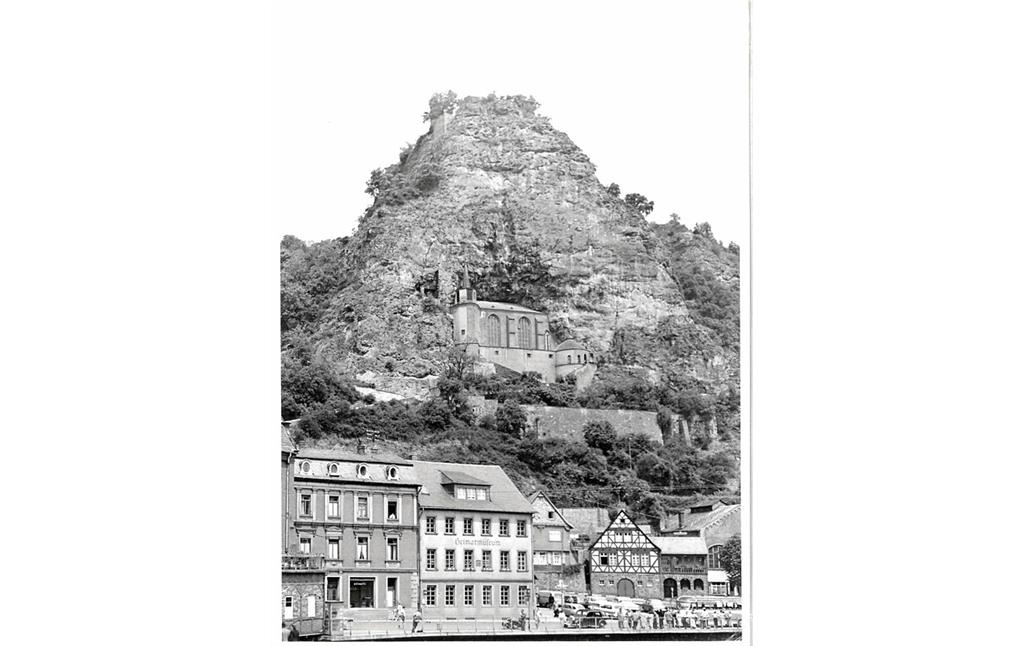

Historisches Foto der Felsenkirche in Idar-Oberstein und der unterhalb dieser gelegenen historischen Gebäude im Stadtzentrum (1955)

- Copyright-Hinweis:

- Stadtarchiv Idar-Oberstein

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

Unterhalb des Bosselsteines wurde im frühen Mittelalter die Felsenkirche in eine Felsnische hineingeschoben. Der heutige Bau, in den Jahren 1482 bis 1484 errichtet, wurde durch Steinschlag zerstört und 1742 wiederhergestellt. Die Außen- und Innengestaltung der Kirche entstammt weitgehend einer Renovierung der Jahre 1927 bis 1929. Das Altarbild der Kirche aus der Zeit um 1400 gehört zu den bedeutendsten Werken mittelalterlicher Tafelmalerei in Rheinland-Pfalz. Unterhalb des Bosselsteins haben sich im Bereich des Marktplatzes noch einige schöne Fachwerkbauten erhalten.

Man nennt die Doppelstadt heute immer noch die „Stadt der Edelsteinschleifer, Edelsteinhändler und Schmuckwarenfabrikanten“. Bereits im Mittelalter wurden im Raum um Idar-Oberstein Achate abgebaut, zunächst in oberirdischen Gruben, später in unterirdisch betriebenen Bergwerken. Das bis 1970 ausgebeutete Bergwerk am Steinkaulenberg war das größte unter ihnen. Zur Bearbeitung dieser Achate hatte sich hier als besondere Gattung von Mühlen der Typus der wassergetriebenen Schleifmühlen herausgebildet. Um 1900 kamen die ersten elektrisch betriebenen Schleifereien mit Antrieb der zentralen Welle durch einen Elektromotor auf. In der Region haben sich heute noch sowohl einige wassergetriebene wie auch mit Strom betriebene Schleifereien erhalten.

(Paul-Georg Custodis, 2015)

Literatur

- Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (Hrsg.) (2015)

- Rheinland-Kalender 2016. Landschaft Denkmal Natur. Köln.

Felsenkirche und Schlossruine in Idar-Oberstein

- Schlagwörter

- Ort

- 55743 Idar-Oberstein

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege, Denkmalpflege, Architekturgeschichte

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Literaturauswertung

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz CC BY-NC-ND 4.0 (Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Felsenkirche und Schlossruine in Idar-Oberstein”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-257289 (Abgerufen: 17. Februar 2026)