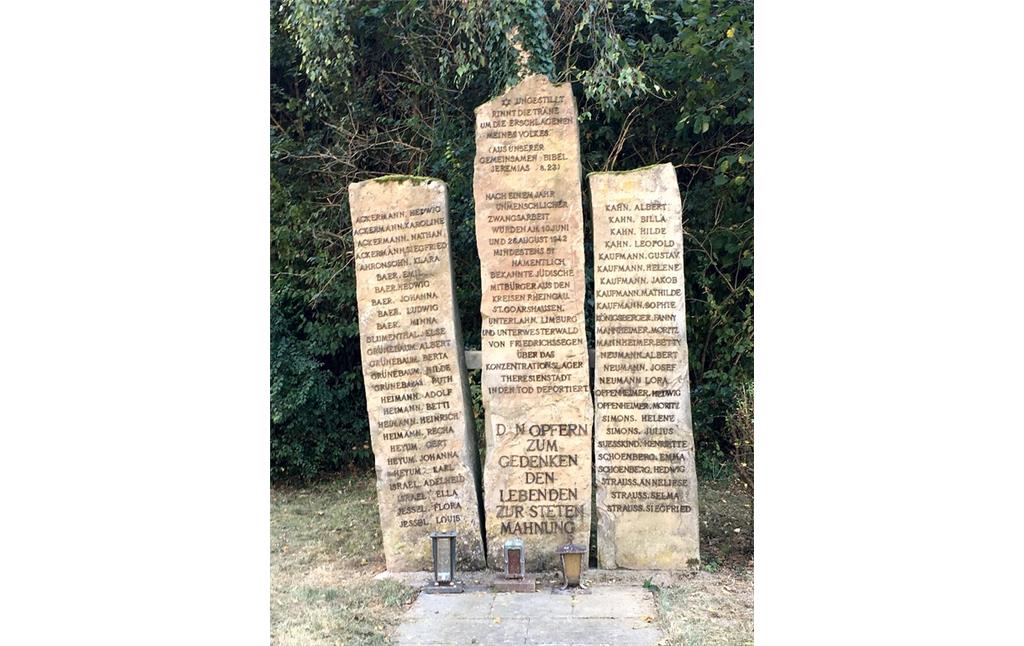

Auf den drei Stein-Stelen sind 51 namentlich bekannte jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger eingetragen, die im August 1941 gezwungen wurden, in die ehemalige Arbeitersiedlung „Tagschacht“ in Lahnstein-Friedrichssegen zu ziehen. Sie mussten dort unter menschenunwürdigen Bedingungen leben und Zwangsarbeit verrichten, die Männer in einem Eisenlager und Verschrottungsbetrieb, die Frauen in einem Ton- und Dachziegelwerk. Im Juni und August 1942 wurden sie über Frankfurt und Theresienstadt in die Konzentrationslager Sobibor, Treblinka und Auschwitz deportiert und ermordet. Die Jüdinnen und Juden stammen aus den Taunus- und Westerwaldgemeinden Bad Ems, Eltville, Erbach, Herschbach, Kamp, Lierscheid, Montabaur, Rauenthal/Rheingau, Welterod und Weyer sowie aus Ober- und Niederlahnstein.

Auf der mittleren Stele ist zu lesen: „Den Opfern zum Gedenken. Den Lebenden zur steten Mahnung“.

Standort Friedrichssegen

„Um die Städte und Landgemeinden - wie es im Behördendeutsch hieß - “judenfrei„ zu machen, begannen NS-Stellen ab Herbst 1940 mit der Zwangsumsiedlung aller Juden innerhalb des deutschen Territoriums. Die Behörden im Rhein-Lahn-Gebiet bestimmten hierfür für die hiesigen Juden das Tagschachtgelände in Friedrichssegen mit seinen 24 Häusern, wo bis 1913 Erz abgebaut worden war. Dieser abgelegene und vor fremden Blicken geschützte Ort eignete sich - nach Ansicht der örtlichen Behörden - für eine zentrale Sammlung und Kasernierung der Juden sowie für ihren “geschlossenen Arbeitseinsatz„ vor der Deportation“ (KUHN / SEIBERT 2015, S. 14).

(Milena Bagic, Universität Koblenz-Landau, 2016; Bernd Geil, Stadtarchiv Lahnstein, 2020)