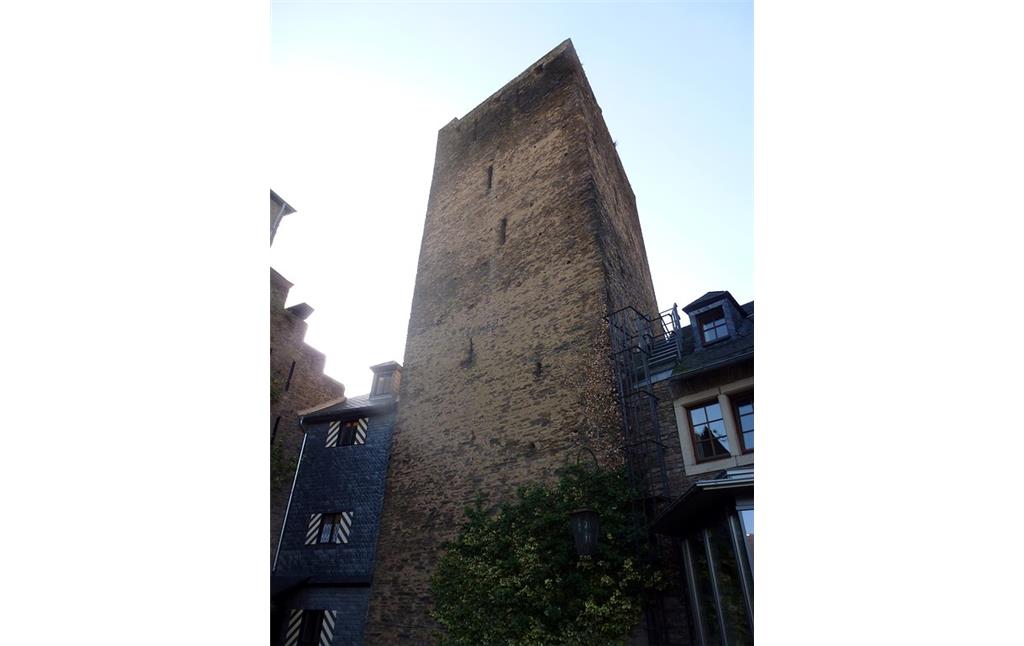

Untersuchungen haben ergeben, dass der sechsstöckige, 25 Meter hohe Torturm in die Zeit zwischen 1141 und 1161 zu datieren ist. Der Turm weist mit dem beidseitigen Fallgitter eine besondere Konstruktion auf. Damit ist er der älteste Fallgitterturm Deutschlands. Bis zum Bau der Mantelmauer gehörte er zur Hauptverteidigungslinie der Burg, danach verlor der Turm seine ursprüngliche Wehrfunktion.

Der Trapezgrundriss weist im Süden eine Breite von 8,5 Meter und im Norden von 10 Metern auf. Die Länge misst 8,3 Meter. Die Schießscharten des Wehrturmes sind überwiegend nach Süden und Westen ausgerichtet und im Inneren zu einer breiten und erhöhten Nische ausgebaut. Der Lichteinfall durch die wenigen Schießscharten sind begrenzt.

Das erste Geschoss ist ein doppelgeschossiger Raum mit einem Tonnengewölbe, der nur von oben betreten werden konnte. Deshalb diente er möglicherweise als Vorratsraum.

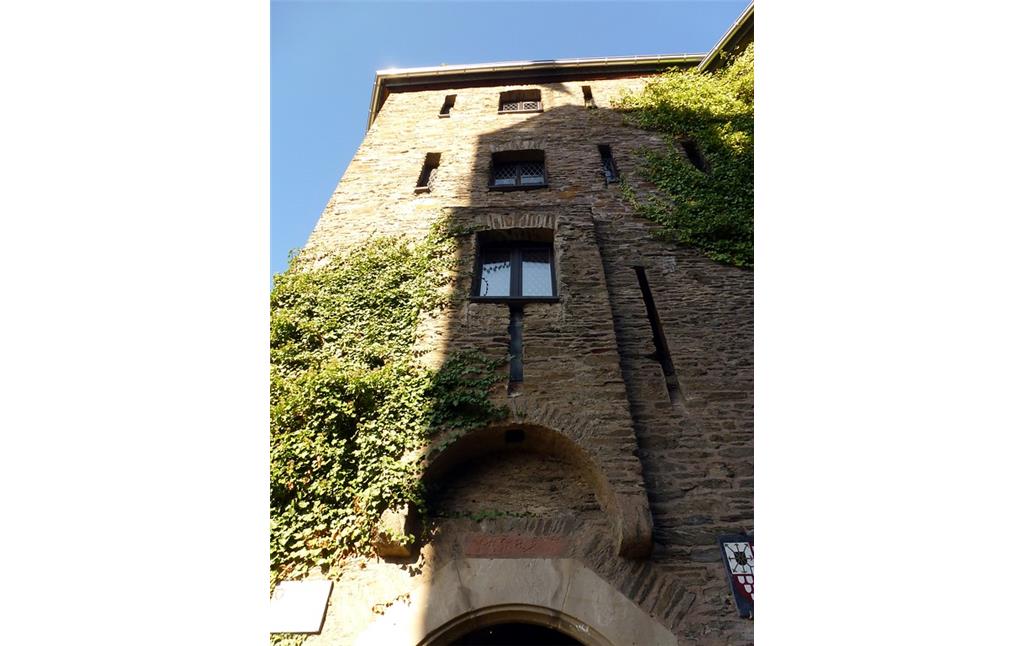

Auf die Wehrfunktion hindeutend, ist der Eingang im zweiten Obergeschoss in ca. 11 Metern Höhe an der Nordseite durch einen Rundbogeneinstieg. Knapp unter dem ehemaligen Eingang, der heute zu einem Fenster verkleinert wurde, liegt der kleinste der drei Wohnräume. Die stufenförmig abfallenden Nischen werden von Eichenbalken abgefangen. Die Schräge in der Osthälfte der Nordwand war wahrscheinlich Ansatzpunkt für einen geplanten Kamin. In der Ostwand ist eine Rundbogenöffnung eingelassen, die durch eine zweiflügelige Tür verschlossen werden konnte. Die Reste der Pfannen- und Angelsteine aus Sandstein sind noch erhalten.

Im dritten Geschoss ist der Haubenkamin mit erneuerten Rauchmantel und niedriger Feuerstelle im Südosten angelegt. Der dazugehörige Schlot führt durch die Ostwand ins Freie. Durch den Kamin konnte der darüber liegende Raum beheizt werden. Dieser Raum ist der einzige im gesamten Turm, der eine Balkendecke besitzt. Der Raum im vierten Geschoss weist wieder das typische Tonnengewölbe auf. Zusätzlich wurde hier eine Nische mit Schießscharte zur Ostseite angelegt. Ursprünglich war im fünften Obergeschoss eine Wehrplatte mit Zinnenkranz. Der heutige gerade Mauerabschluss mit den zu jeder Seite drei Rundbogenfenstern geht auf den Umbau durch Rhinelander zurück.

Die zwischen 2 und 3,5 Meter mächtigen Mauern lassen den Wohnraum für das Wachpersonal klein ausfallen. Die Feuerstelle wurde für das Zubereiten von Mahlzeiten genutzt und nicht wie weitläufig angenommen zur Aufbereitung von Pech und Schwefel. Dies war nicht nur eine überaus teure Angelegenheit, sondern beim Fall aus großer Höhe auch schnell zu kalt.

Wie die meisten anderen Gebäude auch, war der Turm ebenfalls ursprünglich verputzt. Die mit rotem Mörtel verputzten Innenräume der einzelnen Geschosse sind über schmale Treppen an der jeweiligen Nord- und Ostwand verbunden. Dies erlaubte eine Verteidigung mit geringen Mitteln.

Das an der Südseite des Turmes vorgelagerte Gebäude mit zwei Geschossen wurde 1968 um zwei weitere Geschosse aufgestockt. Über dem Tor ragt ein flacher Erker hervor, unter dem ein roter Sandstein mit der Jahreszahl 1589 in die Wand eingelassen ist. Bei diesem Stein muss es sich aber um eine Zweitverwendung handeln.

Im Inneren des Turmes sind seit der Restauration 2010 / 2011 ein Museum mit Shop und eine kleine Touristinfo eingerichtet. Geöffnet ist das Museum (außer montags) von April bis Oktober.

(Kira Bublies, Universität Koblenz-Landau, 2016).