Die jüdische Gemeinde ist seit 1698 in Oberwesel nachgewiesen. Die ältesten Grabsteine befinden sich im vorderen Teil des Friedhofs, rechts des Hauptweges. Der älteste ist der Stein für Meir Mosche (Grab Nr. 13), verstorben 1731. Er ist sowohl der Vater des Karlsruher Judenschultheißen Salomon Mayer Wesel als auch von Frummet, der Ehefrau des Koblenzer Rabbiners und Arztes Menachem Wallich. Ihr Enkel ist der 1764 in Koblenz geborene Emmanuel Deutz. Er war Rabbiner in Oberwesel, Oberrabbiner in Koblenz und (von 1810 bis 1842) Großrabbiner von Frankreich. Rechts des Treppengangs talwärts liegen mehrere Gräber von Mitgliedern der Familie. Die Grabsteine geben in hebräischer Schrift Auskunft, dass hier Hetche ruht, die Tochter des Eli Wesel, begraben 1743 (Nr. 10), daneben ihr Vater Elijahu, Sohn des Meir, begraben 1741 (Nr. 11).

Der Tradition entsprechend gehört das Grab bis zum Jüngsten Tag dem, der darin liegt. Die Gräber sind nach Osten ausgerichtet und dürfen nicht eingeebnet werden. Ältere Grabsteine sind aus Sandstein, Schiefer oder Basalt gefertigt, jüngere aus Basalt oder zunehmend aus Marmor, die Gedenktafeln aus poliertem Granit. Auf einigen Grabsteinen sind besondere Symbole sichtbar: Zwei ineinander gelegte Hände symbolisieren die Verbundenheit über den Tod hinaus (Doppelgräber Nr. 29, 30, 51). Eine Wasserkanne (Gräber Nr. 20, 21, 23) verweist auf levitische Abkunft. Zwischen 1933 und 1942 fanden hier mindestens 13 Beisetzungen statt, nicht allen Verstorbenen konnte ein Grabstein gesetzt werden. 2006 ließ der aus Oberwesel stammende amerikanische Rabbiner Alfred Gottschalk seinen Großeltern Henriette und Gustav Gerson einen Grabstein setzen (Nr. 30a).

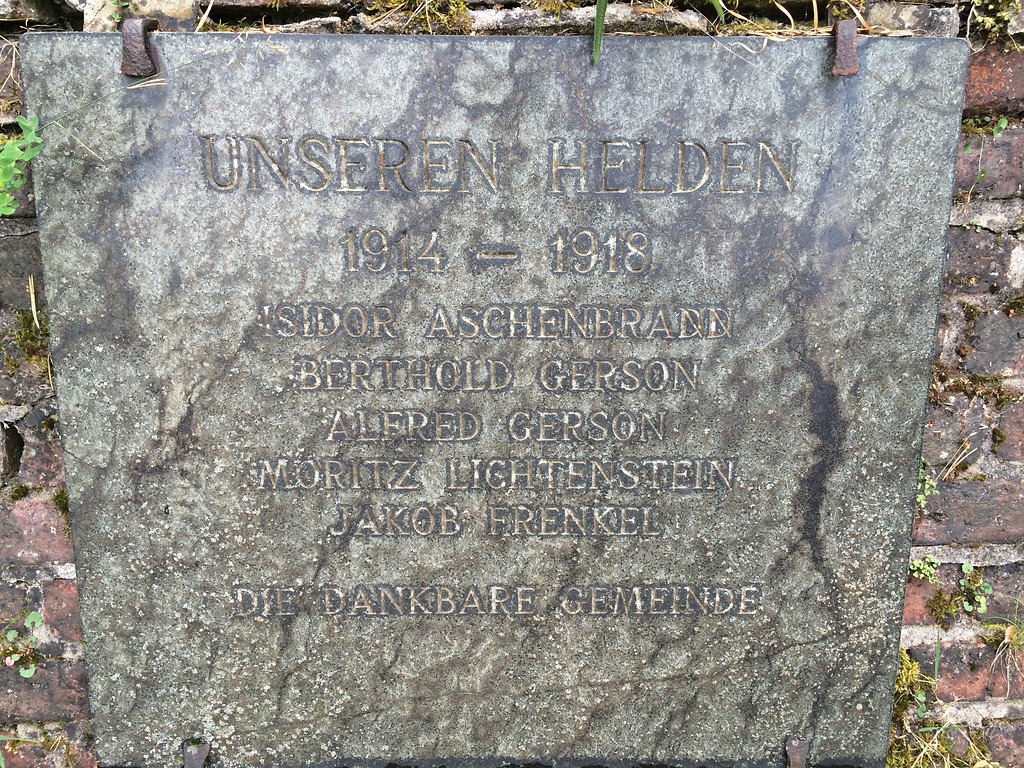

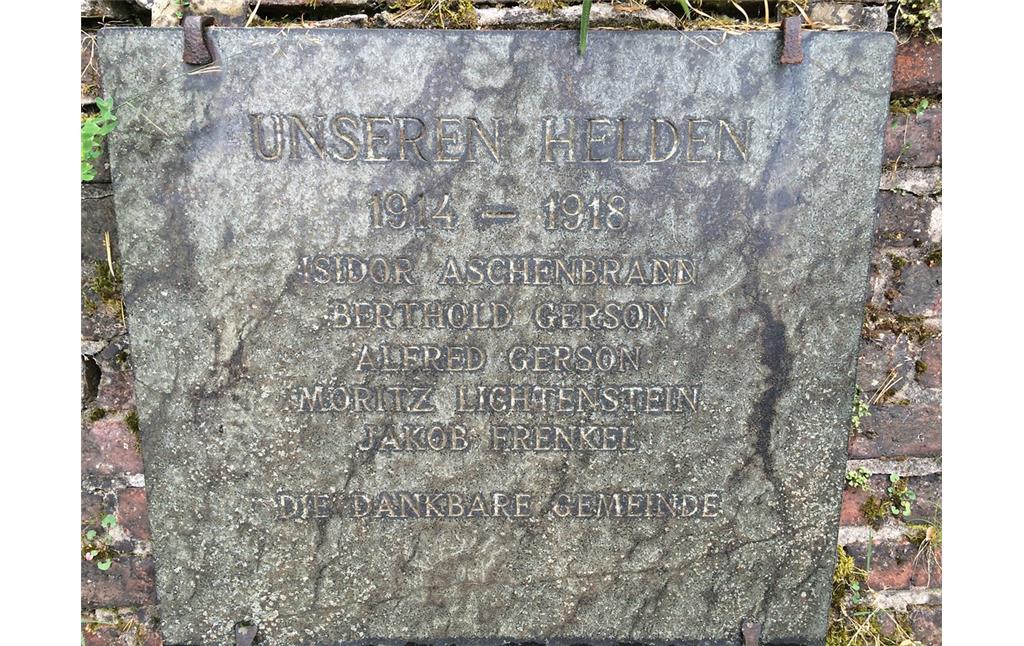

In der Mitte des Hauptweges trifft man links auf eine steinerne Gedenktafel, die mit vier eisernen Haken an einer Stützmauer angebracht ist. Sie erinnert an die fünf jüdischen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind. Bis zur Pogromnacht 1938 hing die Tafel in der Synagoge und wurde am nächsten Morgen geborgen. Bemerkenswert ist die Grabstätte der Familie Seligmann. 1932 beauftragte die Witwe des Weinhändlers Siegmund Seligmann den renommierten Frankfurter Architekten Fritz Nathan mit der Gestaltung der Familiengrabanlage, die 1933 im Stil der Neuen Sachlichkeit errichtet wurde. Die Grabanlage rechts des oberen Weges besteht aus fünf grauen Grabsteinen. Ein Grab ist nicht belegt: Die Witwe Eugenie Seligmann gehörte zu den 1945 von einem Schweizer Geschäftsmann freigekauften Häftlingen des Lagers Theresienstadt. Sie starb 1948 in Brookline (Mass.). Ihr Schwager Adolf Seligmann wurde 1942 in Treblinka ermordet.

Kulturdenkmal

Der Jüdische Friedhof in Oberwesel wird im Nachrichtlichen Verzeichnis der Kulturdenkmäler im Rhein-Hunsrück-Kreis geführt (Stand 2025). Der Eintrag lautet:

„Jüdischer Friedhof Oberwesel nordwestlich von Oberwesel an der Grauen Lay (Denkmalzone)

eröffnet 1. Hälfte 18. Jh., erweitert wohl 1. Hälfte 19. Jh. mit Anlage der beiden Hauptwege; mit eisernem Staketenzaun und Tor mit Davidstern aus dem späten 19. Jh. umzäuntes Areal mit 66 Grabsteinen: neun aus dem 18. Jh., überwiegend 19. und frühes 20. Jh., jüngster Grabstein 1942“.

(Walter Karbach, Trier, 2025, unter Verwendung eines Beitrags von Kira Bublies von 2016)

Internet

de.wikipedia.org: Jüdischer Friedhof Oberwesel (abgerufen 16.02.2025)