Der Hochofen wurde aus Gründen der Baufälligkeit abgerissen. Trotz des Abrisses sind die Grundmauern des Gebäudes bis zu einer Höhe von etwa 1,5 Metern erhalten geblieben und ragen noch heute aus dem Boden. Außerdem steht noch der Torbogen, in dessen Schwelle beim Abreißen die Türrahmen von damals liegen geblieben sind. Das Gebäude war aus Sandstein gebaut. Die bei dem Abriss angefallenen Steine wurden als Baulager genutzt und unter anderem zum Bau von Treppenstufen auf dem gesamten Anwesen verwendet. Das Gebäude, beziehungsweise der Hochofen, muss bis in die 1950er oder 1960er Jahre noch gestanden haben, so erzählt der jetzige Besitzer, Herr Casper Kampf.

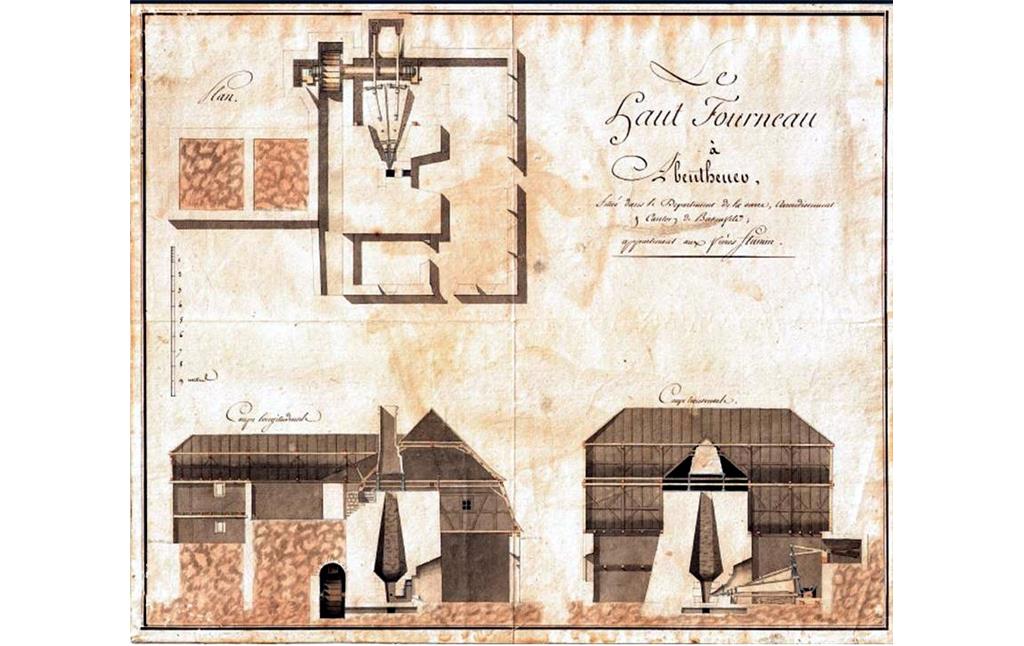

Laut Weber (2000) wurden die letzten Reste des zuletzt 1786 von Johann Heinrich Stumm erneuerten Hochofens (Querschnittszeichnung) im Jahre 1940 wegen Baufälligkeit abgerissen. Der Hochofen hatte vermutlich eine Höhe von sechs bis acht Metern (vgl. Weber 2000, S. 46-48).

Die vordere Mauerkannte ist ebenso wie viele weitere Mauerteile noch erkennbar. Teilweise ragen sie noch aus dem Boden heraus und teilweise sind sie als Wälle im Gelände erkennbar. Archäologisch wären die Mauerteile als Gesamtgebäude wohl komplett nachvollziehbar und zeitlich einzuordnen. So wie das gesamte Grundstück der Hütte ist aber auch dieses Gebäude jahrelang der natürlichen Verwitterung ausgesetzt gewesen und es haben bisher noch keine wissenschaftlichen Untersuchungen stattgefunden.

Der Schlot des Hochofens der ehemaligen Eisenhütte in Abentheuer ist zugeschüttet, sodass nicht mehr in das mehrere Meter tiefe Loch hineingesehen werden kann. Ein Wasserrad, welches sich direkt am linken Gebäuderand anschloss, trieb damals den Blasebalg des Ofens an. Ein unterirdischer und in dem Gebäude verbauter Graben leitete das Wasser durch natürliches Gefälle von oben zum Wasserrad. Die Drehrichtung des Rades war zum Weg hin. Wahrscheinlich wurde der Graben immer wieder neu ausgeschachtet und das Rad repariert, jedoch ist beides in seiner unveränderten Form auf dem ursprünglichen Sockel erhalten geblieben.

Von oben wurde ebenfalls wenig Gebäudesubstanz abgetragen. Bei dem Blick von oben in die Ruine sind weitere Wälle im Boden erkennbar, unter denen die Innenmauern verschüttet sind. Es soll viele Innenmauern gegeben haben – noch mehr als erkennbar.

Leider besteht die Gefahr, dass ringsherum wachsende Bäume die Mauern mit ihrem Wurzelwerk zerstören. Das Abschneiden der Bäume ist wenig effektiv, da Wurzeln dadurch stärker werden. Ein Foto, das vom Besitzer am Wegrand aufgestellt wurde, zeigt die letzte Ansicht des damaligen Gebäudes. Außerdem ist darauf erkennbar, dass sein Großvater die Dächer zuletzt zu einem Giebel, beziehungsweise zu einem breiten Walmdach zusammengefasst hatte. Anhand dieses Fotos konnten durch Baggerarbeiten die Torschwelle und alten Fensterrahmen gefunden werden.

Trotz des teilweise fortgeschrittenen Verfalls ist der Hochofen mit Sockel und Fuß der einzige so gut erhaltene in der Region. Es gibt insgesamt zwei relativ gut erhaltene Hochöfen aus dieser Zeit. Der zweite Hochofen befindet sich auf dem Gebiet der ehemaligen Gräfenbacherhütte im Soonwald. Dieser ist allerdings freistehend und nicht in ein Gebäude integriert.

(Friederike Bär, Universität Koblenz-Landau, 2016, freundliche Hinweise von Herrn Kampf, 2015)