Das Aussehen der Grenzsteine veränderte sich im Laufe der Jahrhunderte. Zu Beginn waren diese unbearbeitete Blöcke, die keine Zeichen und Markierungen trugen. Im Sommer waren sie aufgrund ihrer kleinen Größe und des höheren Pflanzenbestands kaum ersichtlich, sodass man sie daraufhin durch größere ersetzte. Die alten Grenzsteine wurden oftmals nicht entfernt. Die höheren Grenzsteine verfügten manchmal über eingemeißelte Zeichen, durch die der Besitzer erkannt werden konnte. Je aufwändiger und kunstvoller der Stein verziert war, desto wohlhabender war der Besitzer. In der Regel wurde für den Grenzstein das Material gewählt, welches in dieser Region heimisch war, um die Transportkosten vom Steinbruch zum Steinmetzbetrieb und danach zu seinem vorgesehenem Standort so gering wie möglich zu halten.

Der obere Teil des Grenzsteins wird „Kopf“ genannt. Dieser kann z.B. flach, spitzförmig oder pyramidenförmig aussehen. Auf der Steinseite, an welcher der Besitz an einen anderen grenzt, wurden die Erkennungszeichen wie z.B. Wappen und Symbole eingemeißelt. Die Ziffern auf dem jeweiligen Grenzstein können auf eine bestimmte Zeit hinweisen. Vor dem 15./16. Jahrhundert wurde überwiegend sie überwiegend mit arabischen Ziffern versehen, während später römische Ziffern ihre Verwendung fanden und die arabischen verdrängt wurden. Bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts wurde die Zahl „2“ als „Z“ geschrieben. Besonders verziert wurde die Zahl „1“ im 17. und 18. Jahrhundert, da sie den Beginn markierte. Oftmals wurden Jahreszahlen hinzugefügt. Damit beim Grenzbegang, der den Zweck hatte, Grenzstreitigkeiten vorzubeugen, kein Stein übersehen wird, wurden die Steine nummeriert. Der untere Teil eines Grenzsteins wird „Fuß“ genannt.

Grenzsteine dienen der Markierung einer Grenze und wurden etwa seit dem 15. Jahrhundert in Deutschland eingesetzt. Es gab vor allem im 18. Jahrhundert Grenzstreitigkeiten, da die jeweiligen Herrscher versuchten, ihr Territorium auf Kosten des Nachbarn zu erweitern. Das unzulässige Entfernen oder Verrücken von Grenzsteinen galt damals als schweres Verbrechen.

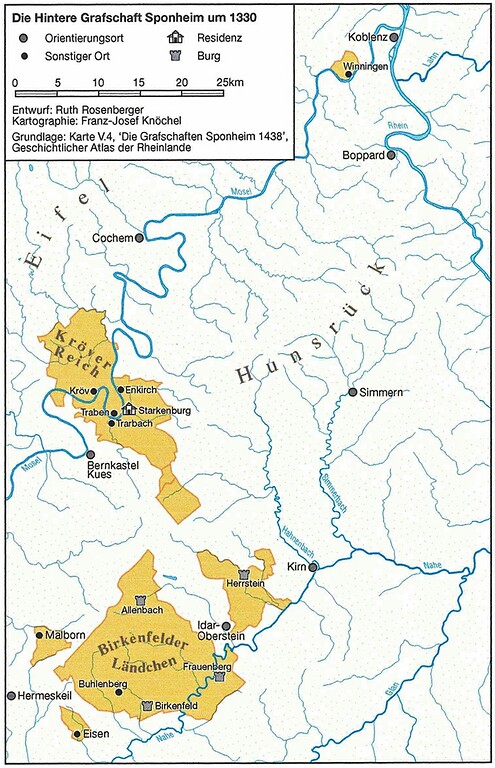

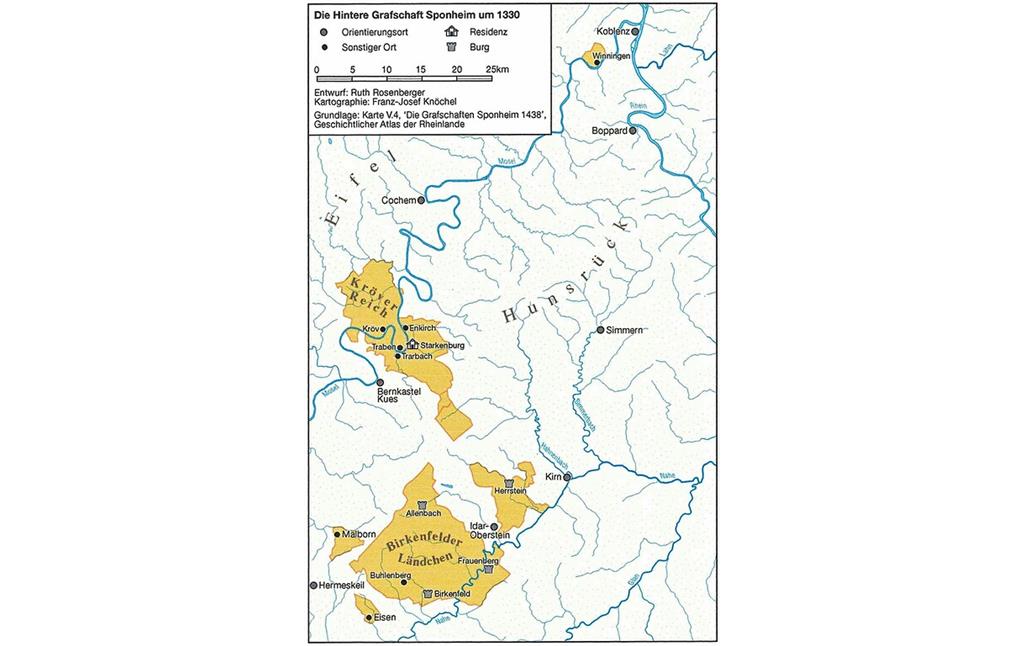

Der vorliegende Grenzstein befindet sich am Rande der Pfaffenstraße in der Nähe des „Ruppelsteins“. Er ist rechteckig und ca. 35 cm hoch. Eine Bezeichnung ist nicht mehr erkennbar. Die Pfaffenstraße war früher die direkte Verbindung zwischen dem trierischen und dem kurmainzischen Bistum. Der Erzbischof Balduin von Luxemburg (um 1285-1354, Erzbischof von Trier 1307-1354) war an dem Bau der Pfaffenstraße beteiligt, da die Straße eine wichtige Verbindung zu seinen Burgen war. Die Straße wurde vor allem in den Sommermonaten befahren. Es ist nicht eindeutig festzustellen, ob sie schon in der Römerzeit existierte. Seit Mitte des 15 Jahrhunderts existieren Schriftzeugnisse über diese Straße. Zu dieser Zeit galt sie als Grenze zwischen dem Erzbistum Tier sowie der Grafschaft Sponheim. Im 16. Jahrhundert wurde die Pfaffenstraße als Transportweg verwendet, um Holzkohle zu den Kupferhütten bei Allenbach und Fischbach oder zu den Einsehütten von Abentheuer zu transportieren. Die Pfaffenstraße war oftmals Mittelpunkt von Streitigkeiten über Grenzverletzungen. Das Erzbistum Trier und die Grafschaft Sponheim stritten sich im 16. Jahrhundert über den Verlauf und die stattgefundenen Übergriffe auf der Straße. Beide hatten zudem die Absicht ihr Territorium zu erweitern.

Anhand einer Karte von 1766 ist erkennbar, dass entlang dieser Straße viele Grenzsteine gesetzt und mit Nummern versehen wurden. Welche Nummer der abgebildete Grenzstein trägt, kann nicht eindeutig nachvollzogen werden.

Mithilfe der Karte von 1914 ist festzustellen, dass auch Gemeindegrenzen eingetragen sind, sodass die Gemeinde Börfink von der Gemeinde Malborn entlang dieser Straße voneinander abgrenzt wird.

(Milena Bagic, Universität Koblenz-Landau, 2016)