Durch die späte Mahd haben die Gräser und Kräuter die Möglichkeit ihren vollständigen Entwicklungszyklus zu durchlaufen und zum Aussamen zu kommen, was auf Silagewiesen durch den notwendigen frühen Mahdzeitpunkt nicht mehr gegeben ist. Dadurch finden auch Wildtiere – wie Rotwild – hier noch einen Rückzugsort, an dem sie ihre Jungen großziehen können.

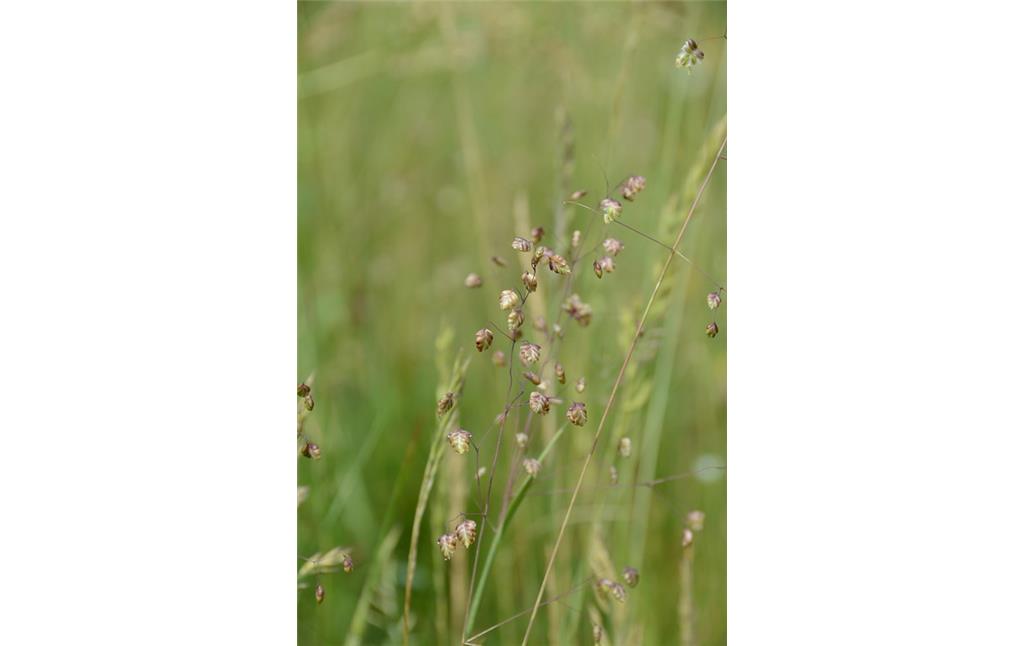

Auf den steilen Bereichen dieser Wiese kommen neben den typischen Vertretern der Glatthaferwiesen auch zahlreiche wertgebende Magerkeitszeiger vor. Sie deuten darauf hin, dass die Böden relativ nährstoffarm sind. Bei zu starker Düngung werden sie durch konkurrenzstärkere, höherwüchsige Arten verdrängt. Ein selten gewordener Magerkeitszeiger ist beispielsweise das Zittergras. Seine Ährchen bewegen sich bereits bei dem kleinsten Lufthauch und fangen an zu „zittern“. In Nordrhein-Westfalen wird diese Art in der Roten Liste als „gefährdet“ eingestuft.

Der Flurname „Dhünnenburger Busch“ weist auf die Verbindung dieses Landstücks zur ehemaligen Hofschaft Dhünnenburg hin, die sich nur wenige Meter Luftlinie unter den heutigen Wassermassen der zweitgrößten Trinkwassertalsperre Deutschlands – der Großen Dhünntalsperre – befand. Für den Bau der Talsperre, der von 1975 bis 1985 andauerte, mussten mehrere Hofschaften des oberen Dhünntals aufgegeben werden.

(Biologische Station Rhein-Berg, 2016. Erstellt im Rahmen des Projektes „Naturschutz trifft Kulturlandschaft – HEUland“. Ein Projekt der Biologischen Stationen Oberberg und Rhein-Berg im Rahmen des LVR-Netzwerks Landschaftliche Kulturpflege.)

Internet

www.dhuenntal.de (abgerufen: 28.12.2016)