Steinbrüche nutzte man vor 1850 im Wesentlichen privat bzw. führte sie als Kleinbetriebe. Besonders begehrt waren die größeren Bausteine aus Grauwacke für den Mauer- und Kellerbau. Mit der voranschreitenden Industrialisierung ab ca. 1870 entstand jedoch nicht nur ein großer Bedarf an Bausteinen, sondern auch ein regelrechter Massenbedarf an Schotter für den Straßen- und Eisenbahnbau. Dies führte zu einem schnellen Betriebswachstum mit steigender Professionalität.

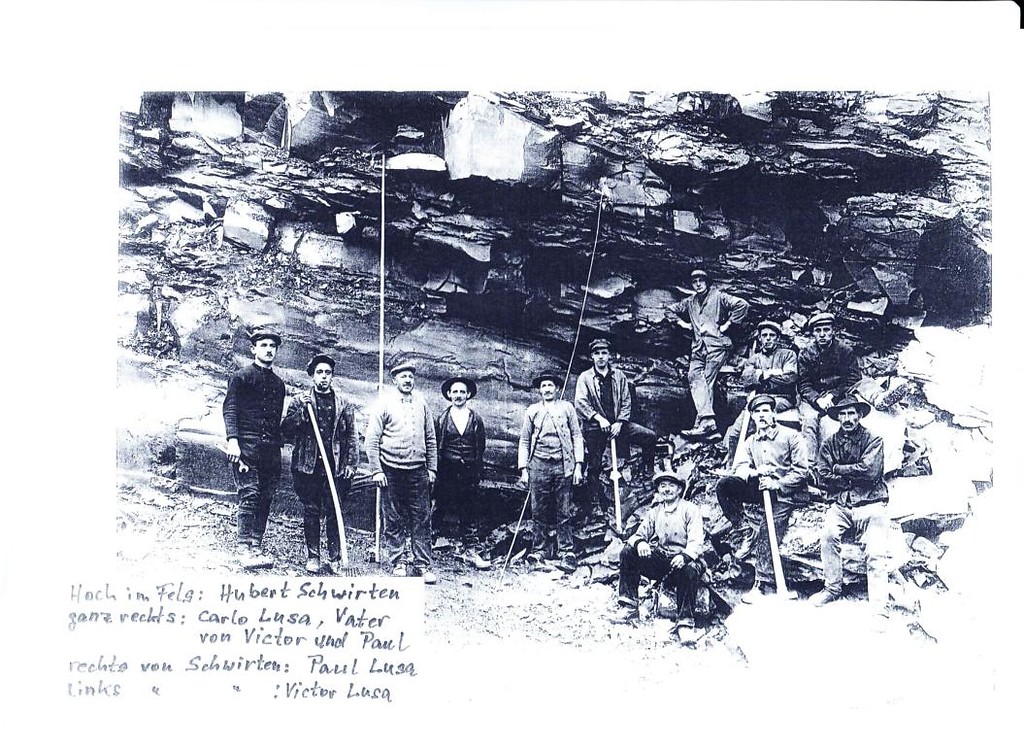

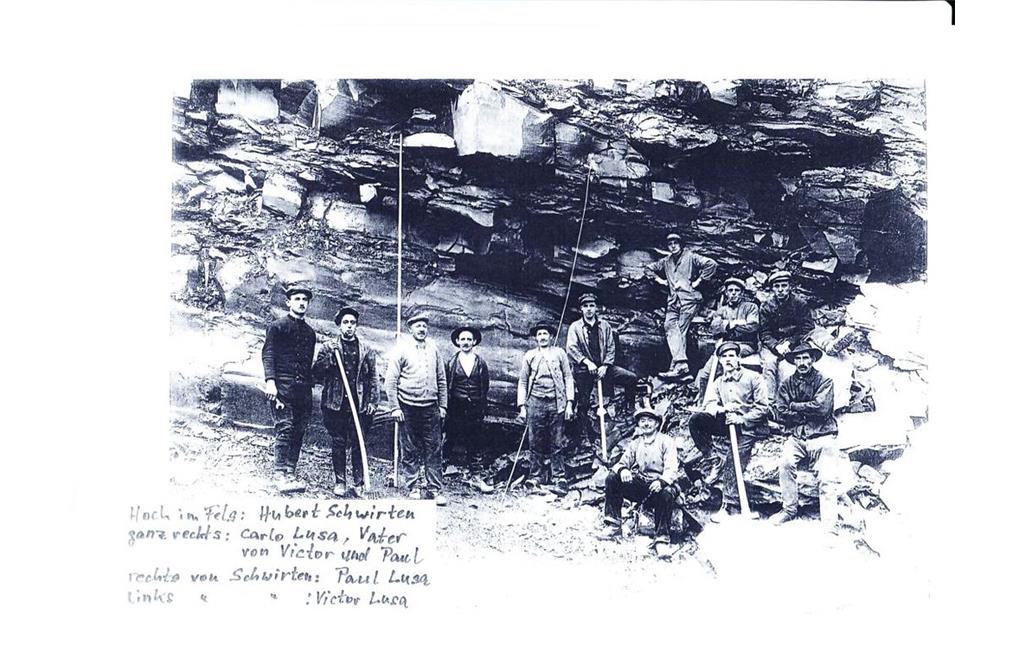

Die Anzahl der heimischen Arbeiter reichte bald nicht mehr aus und so gab es z. B. bereits um 1897 ein Anwerberbüro im norditalienischen Udine. Auch vom Balkan kamen Arbeiter ins Oberbergische. Seitdem leben hier in Stiefelhagen Familien mit italienischen Wurzeln, z. B. Lusa oder Marzari. Sie haben sich hier integriert und arbeiteten zum Teil über mehrere Generationen im Steinbruch, so z. B. Carlo Lusa mit seinen Söhnen Paul und Viktor.

Dazu gibt es einige erinnernswerte Geschichten:

So war es wohl am Brecher schon ein Ritual, wenn Francesco Marzari am Betriebstelefon den Bruchmeister anrief: „Hier sind die Leute von die Breckker, lassen anfragen ob heute Geld wird.“

Nach Feierabend liefen die Stiefelhagener Steinbrucharbeiter im Gänsemarsch zum Haus Göckel. Dort ließen sie sich beim Flaschenbierverkauf der Familie Göckel öfter mal ein Feierabendbier schmecken. Die schwere Arbeit im Steinbruch machte durstig – daher ließen sich die Arbeiter auf sogenannten „Schnapswegen“ im Weinberg, die zum Haus Hohenfels führten, krügeweise Schnaps holen.

(Heimat- und Verschönerungsverein von 1866 e. V. Ründeroth in Zusammenarbeit mit der Biologischen Station Oberberg, 2015. Erstellt im Rahmen des Projektes „Hecke, Hohlweg, Heimat – Kulturlandschaftsvermittlung analog und digital“. Ein Projekt im Rahmen des LVR-Netzwerks Landschaftliche Kulturpflege.)