Leinpfad Ruhr im 18. und 19. Jahrhundert

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege

Gemeinde(n): Essen (Nordrhein-Westfalen), Hattingen

Kreis(e): Ennepe-Ruhr-Kreis, Essen (Nordrhein-Westfalen)

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 51° 24′ 13,88″ N: 7° 02′ 47,84″ O 51,40386°N: 7,04662°O

Koordinate UTM 32.364.131,42 m: 5.696.547,19 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.572.872,99 m: 5.697.096,24 m

-

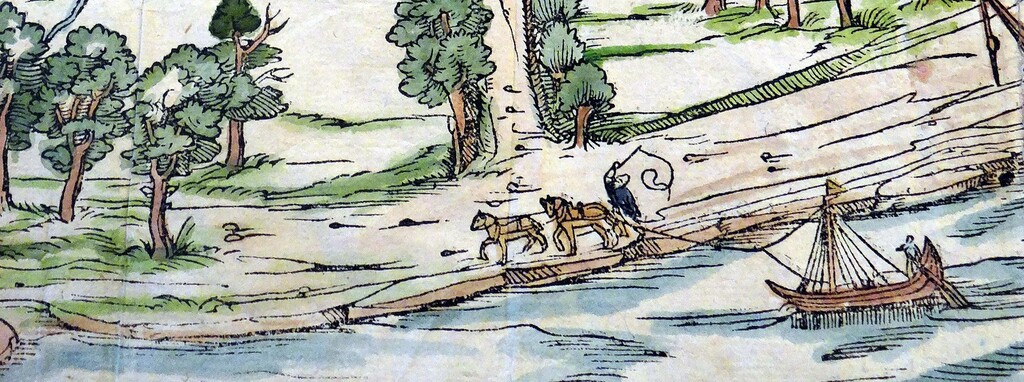

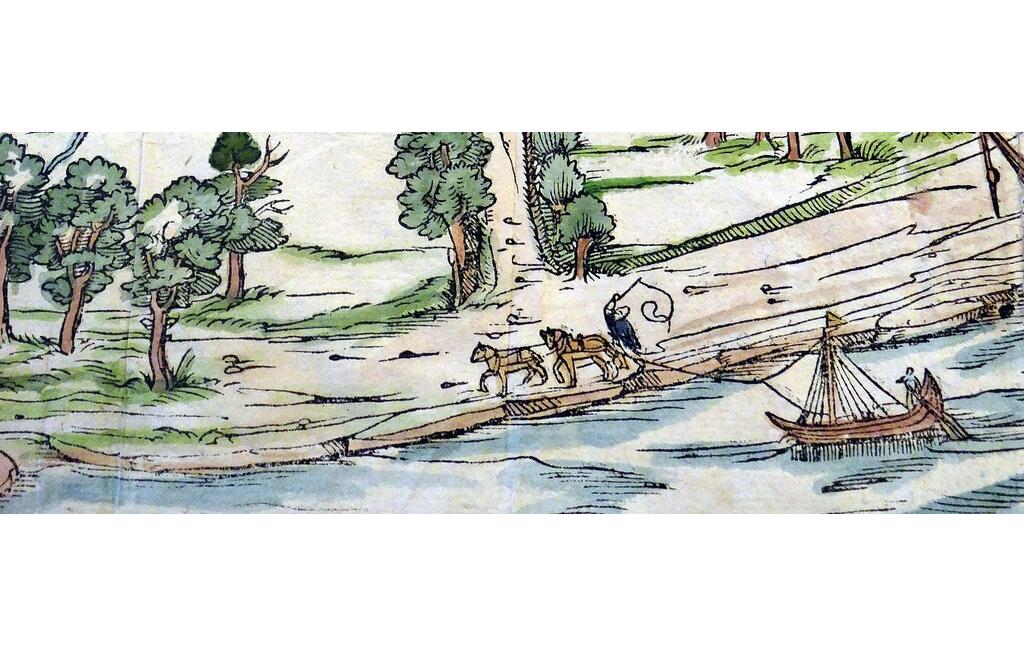

Ein Treidelgespann mit zwei Pferden zieht ein Schiff den Rhein hoch, Zeichnung aus dem 16. Jahrhundert. Neben Pferden konnten die Schiffe auch von anderen Zugtieren oder aber von einer Gruppe Menschen gezogen werden. Detail aus: Sebastian Münster, Cosmographey. Hencicpetrina, Basel 1572, S. 693-694. Stadtarchiv Worms: Abt. 217 Nr. 1478.

- Copyright-Hinweis:

- Repro: Reinhard Dietrich / CC BY-SA 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Repro: Reinhard Dietrich; Sebastian Münster; Stadtarchiv Worms

- Medientyp:

- Bild

Zu den größten Schwierigkeiten bei der Durchführung der Schiffbarmachung zählte dabei der Flussverlauf selbst. Da „die Ruhr wegen ihrer vielen Krümmungen nur geringen Gebrauch der Segel gestattet, (musste), um ein Schiff in der Bergfahrt durch Menschen oder Pferde fortzubewegen, überall ein Leinpfad geschaffen werden (…) Für die Anlegung des Leinpfades war das linke Ufer am geeignetesten“ (Becker, 1870 in Busch, 2008, S. 104/105).

Über die Ruhr wurden die Kohlen auf den so genannten Ruhraaken bis zum Rhein transportiert. Von Kupferdreh aus dauerte eine Talfahrt etwa 11 ½ Stunden, die Rückfahrt etwa 18 Stunden. Die leeren Kähne wurden jeweils von zwei Pferden entlang der Treidelpfade wieder flussaufwärts gezogen.

„Die Zugleine besaß eine Länge von ungefähr 400 Metern. Sie war am oberen Teil des vorderen Schiffsmastes befestigt. Die Zugleinenlänge war notwendig, um das Zugseil ins Wasser gleiten zu lassen, damit entgegenkommende oder überholende Schiffe darüber hinweggezogen werden bzw. das Seil überfahren konnten. Die Pferde bewegten sich über die teilweise noch heute vorhandenen Leinpfade, die teils links, teils rechts der Ruhr angelegt waren. Diese Pfade hatten meistens eine Breite von 3,50 m und waren größtenteils gepflastert. Da die Leinpfade … verschiedentlich die Ufer wechselten, war man gezwungen, die Pferde samt den Treibern häufiger überzusetzen.“ (Schäfer & Kirchner, 1983, S. 51/52)

In Kettwig wurde 1769/1770 ein Stapelplatz für den Kohlehandel eingerichtet. Die Kohlen aus den Kohlegruben des Werdener Stiftsgebiets kamen auf dem Wasserweg in Kettwig an und wurden von dort aus über Land ins Bergische gefahren. Die Abgrenzung des Treidelpfades wurde auf der Kartengrundlage von 1803/06 (Honigmann/Vogelsang) vorgenommen. Die Darstellung ist streckenweise unvollständig; anhand von jüngeren Karten des 19. Jahrhunderts konnten die links- und rechtseitig der Ruhr liegenden Treidelpfadabschnitte jedoch nachvollzogen werden.

Mit der Aufstauung des Baldeneysees in den 1930er Jahren wurde ein Teil des ehemaligen Ruhrufers und damit des Treidelpfades überflutet. In Burgaltendorf und Überruhr ist ein Teil des alten Pfades noch erhalten und wird heute als Radweg genutzt.

(Kathrin Lipfert, 2010)

Literatur

- Busch, Johann Rainer / Bürgerschaft Kupferdreh (Hrsg.) (2008)

- Kupferdreh und seine Geschichte als Teil der Ruhr.2010 Kulturhauptstadt Europas. S. 104-105, Essen.

- Schäfer, Friedrich; Kirchner, Otto (1983)

- Kupferdreh auf Kohle und Stein. S. 51-52, Essen.

Leinpfad Ruhr im 18. und 19. Jahrhundert

- Schlagwörter

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Auswertung historischer Karten, Literaturauswertung

- Historischer Zeitraum

- Beginn 1770 bis 1780, Ende 1880 bis 1890

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Leinpfad Ruhr im 18. und 19. Jahrhundert”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/A-KL-20090610-0014 (Abgerufen: 21. Februar 2026)