Die erste Kirche Boppards entstand auf dem Areal des römischen Kastells.

Vermutlich wurde der Vorgängerbau der heutigen Basilika durch die Einfälle der Wikinger oder Nordmänner, die im 9. Jh. entlang der Flüsse tief ins Hinterland vordrangen, zerstört. Die Nachfolger Karls des Großen hatten diesen Beutezügen oft kaum etwas entgegenzusetzen und versuchten oftmals, sich durch kostbare Tributzahlungen freizukaufen und das Schlimmste zu verhindern.

Sakralbauten waren bauliche Manifestationen, welche den Einfluss und den Rang ihrer Erbauer demonstrierten. Sie hatten mitunter Beziehungen zu Akteuren außerhalb der Region, sie standen in Beziehung zur jeweiligen Stadt, zu den Territorialherren des Umlandes, den Erzdiözesen von Mainz, Tier oder Köln oder standen in Kontakt mit befreundeten Stiften und Klöstern. Und im Falle einer Reichsstadt wie Boppard standen sie auch in einer mehr oder weniger direkten Beziehung zur herrschenden Dynastie im Reich, indem sie diese unterstützten oder dies eben nicht taten.

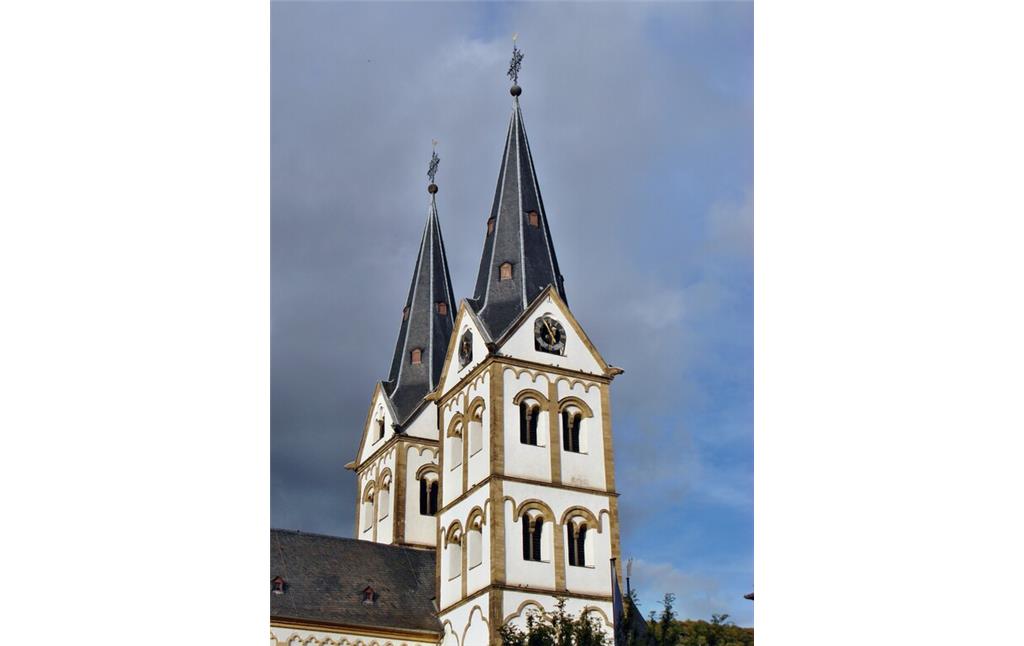

Die Severuskirche ist eine spätromanische, querschifflose Emporenbasilika mit zwei Osttürmen, die durch ihre zentrale Lage am Marktplatz das Bopparder Stadtbild entscheidend prägt. Aufgrund ihrer imposanten äußeren Form, der reichhaltigen architektonischen Ausgestaltung der Innenräume, der bedeutenden Wand- und Glasmalereien und ihrer Farbenfreude gilt sie bis heute als eines der eindrucksvollsten Hauptwerke der Spätromanik am Mittelrhein.

Bisher sprach man in der Forschung von einem beginnenden Umbau der im 10. Jahrhundert entstandenen ottonischen Saalkirche zu einer größeren romanischen Kirche spätestens im 12. Jahrhundert.

Dieser Vorgang habe sich über Jahrzehnte hingezogen. Mit dem Bau der beiden Türme habe man bald nach der Mitte des 12. Jahrhunderts begonnen. Für die Umgestaltung des Langhauses, die von Ost nach West erfolgte, setzte man die letzten Jahrzehnte des 12. Jahrhunderts an. Abgeschlossen worden sei der Bau des Langhauses vermutlich in den zwanziger Jahren des 13. Jahrhunderts. 1225 habe man vielleicht die Weihe des Langhauses vorgenommen, verbunden mit dem Wechsel des Patroziniums von St. Peter zu St. Severus. Um 1220 sei auch der Ausbau des Chores bewältigt worden, vermutlich von einem Baumeister, der seine Netzwerke am Niederrhein gehabt habe. 1236 sei die Pfarrkirche noch nicht ganz vollendet gewesen. Die Gewölbe des Langhauses seien erst nach der Fertigstellung des Chores fertiggestellt worden.

Man ging also von einer sich über Jahrzehnte hinziehenden Bauzeit aus, einer Fertigstellung in der Zeit der Staufer und einer kunsthistorischen Einordnung als spätromanisches Bauwerk.

Erst in einer 2020 vorgelegten Untersuchung wurde die enge Vernetzung dieses Bauwerkes mit den politischen Verhältnissen der damaligen Zeit am Mittelrhein stärker herausgearbeitet und eine verlässlichere Datierung zur Baugeschichte versucht.

Kernpunkt dieser neueren Untersuchung von Hauke Horn ist die These, dass der erste Bauabschnitt sich eng an einem bisher übersehenen Vorbild orientiert habe: und zwar der Martinskirche in Worms.

Im dritten Viertel des 12. Jahrhunderts sei demnach mit dem sukzessiven Umbau der alten Kirche begonnen worden, wobei nach dem Bau oder Umbau der beiden Chorflankentürme mit dem Neubau des Langhauses begonnen worden sei, der sich bis zur Höhe des Obergadens bis um 1200 hingezogen habe.

Um 1200 sei es dann in einem weiteren Bauabschnitt zu einem gestalterischen Bruch gekommen, vor allem bei der Gewölbezone des Langhauses. Für den Chor und den oberen Teil des Langhauses (Obergandenzone) hätten sich die gotischen Stilformen des Niederrheins zunehmend bemerkbar gemacht.

Danach sei abschließend die Einwölbung des Mittelschiffs erfolgt, wohl in den 1230er Jahren.

Grob skizziert, sieht Horn den vorherrschenden Einfluss der Romanik für den unteren Teil des Langhauses, für die Türme und die Portale, während für den Chor und den oberen Teil des Langhauses sich die gotischen Stilformen des Niederrheins zunehmend ausgeprägt hätten. Der gestalterische Schnitt in der Baugeschichte sei auch im Innern des Sakralbaus unübersehbar.

Hinter dem „Planwechsel“ in der Baugeschichte aber stand die wieder erstarkende Macht der Staufer am Mittelrhein und insbesondere auch in Boppard. König Heinrich VI. erwarb 1190 den zuvor abgetretenen Bopparder Zoll vom Martinsstift in Worms zurück für das Reich. Damit deutete sich das verstärkte Bemühen der Staufer an, die Reichsrechte in Boppard wieder in die eigenen Hände zu bekommen und die Position der Wormser Stiftsherren am Mittelrhein zu schwächen. Die entscheidende Zäsur kam aber wohl mit König Philipp von Schwaben (1198 - 1208).

Die Kanoniker des Stiftes feierten eine Memoria für den Staufer und seine Gemahlin, eine Ehre, die Philipp als einzigem deutschen Regenten zuteilwurde, und vieles spricht dafür, dass Philipp von Schwaben dem Stift das hölzerne Triumphkreuz, das man bis heute in der Basilika St. Severus bewundern kann, übereignete. Horn stellt denn auch die rhetorische Frage, ob es nicht naheliegend sei, „dass das Königspaar den Bau der Kirche finanziell unterstützt hätte?“

Das eindrucksvollste Zeugnis für das enge Zusammenspiel der staufischen Dynastie und dem Stift St. Peter/St. Severus bildet nach wie vor das Stadtsiegel, das zwischen 1228 und 1236 neu gestaltet worden war und worauf auch die ältere Forschung immer wieder hingewiesen hatte.

Horn sieht darin einen eindrucksvollen Hinweis der Nähe der Reichsstadt (Staufer) mit der Stiftskirche in seinem Zentrum und nennt es bemerkenswert, „dass sich die Reichsstadt Boppard auf einem repräsentativen Hoheitszeichen mit einem Sakralbau im Zentrum darstellen ließ“. Diese Deutung unterstütze auch „der mächtige Reichsadler auf dem First der Kirche, der das Bild des Stadtheiligen Bischof Severus noch an Größe übertrifft, und einen offensichtlichen Zusammenhang zwischen Kirche und Reich darstellt“.

Restaurierungen

Charakteristisch für die St. Severus Kirche sind die Rundbögen, Schlüssellochfenster, Kleeblattbögen und die markanten Spitzhelme der Türme. Letztere wurden im 17. Jahrhundert hinzugefügt. 1888-1895 wurden aufwendige Restaurierungsarbeiten vorgenommen, denn Baumängel, wie z.B. nach außen drückende Wände, mussten beseitigt werden. Weiterhin erfolgten der Einbau neuer Gewölbe, der Anbau einer überholten Sakristei sowie die Freilegung von Wandmalereien. Mitte des 20. Jahrhunderts wurden erneute Restaurierungen notwendig, da das Gewölbe als einsturzgefährdet eingestuft wurde. Unter anderem wurden im Rahmen der Baumaßnahmen alte römische Gebäudereste wieder entdeckt.

Ausstattung

Innerhalb der Kirche sind frühchristliche Grabsteine und Grabdenkmäler zu finden. Besonders erwähnenswert ist das romanische Triumphkreuz von 1220/1230, an welchem Jesus Christus hängt. Denn der Sohn Gottes trägt im Gegensatz zu konventionellen Kruzifixen keine Dornenkrone, sondern eine Königskrone, um seinen Sieg über den Tod zu demonstrieren. Im Außenbereich der St. Severus Kirche befinden sich lebensgroße Figuren von Jesus, Maria und Johannes. Die sog. Kreuzigungsgruppe wurde aus Sandstein gefertigt. Daher liegen Vermutungen nahe, dass sie einer nieder- oder mittelrheinischen Werkstatt entstammt.

(Lisa Fertek, Universität Koblenz-Landau, 2014, überarb. durch Geschichtsverein für Mittelrhein und Vorderhunsrück, Boppard, 2025)

Internet

www.sankt-severus.de (Abruf: 04.01.2014)