Kloster Heisterbach bei Königswinter (Archäologie)

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Archäologie

Gemeinde(n): Königswinter

Kreis(e): Rhein-Sieg-Kreis

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 50° 41′ 41,13″ N: 7° 12′ 48″ O 50,69476°N: 7,21333°O

Koordinate UTM 32.373.813,46 m: 5.617.404,44 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.585.773,07 m: 5.618.392,92 m

-

Chorruine Heisterbach (Zustand 2011)

- Copyright-Hinweis:

- LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Keller, Christoph

- Medientyp:

- Bild

-

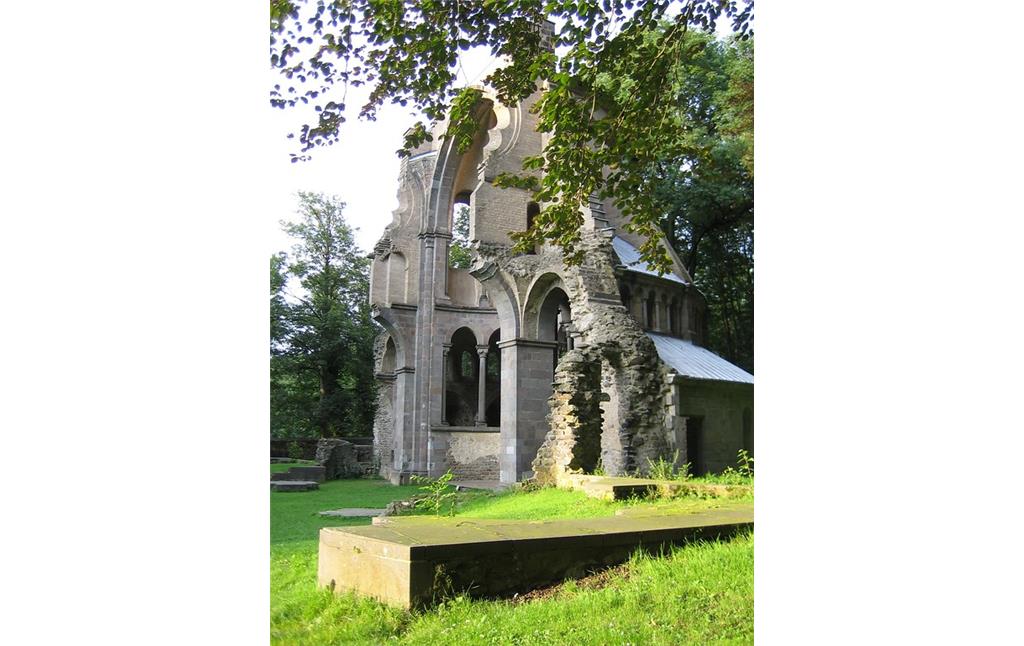

Seitenansicht der Chorruine der Abteikirche der Zisterzienserabtei Heisterbach (2005)

- Copyright-Hinweis:

- Knieps, Elmar

- Fotograf/Urheber:

- Knieps, Elmar

- Medientyp:

- Bild

Zwischen Oberdollendorf und Heisterbacherrott liegt in einem nach Norden offenen Talkessel das ehemalige Zisterzienserkloster Heisterbach.

Kurzbeschreibung

Der gesamte Klosterbezirk ist von einer Bruchsteinmauer aus dem 18. Jahrhundert umgeben. Von den Klostergebäuden aus der Gründungsphase im 12. / 13. Jahrhundert ist nur der Chor als Ruine erhalten geblieben.

Der Kölner Erzbischof Phillip von Heinsberg übertrug 1189 den Zisterzienser Mönchen der Abtei Himmerjoch eine Niederlassung auf dem Petersberg, die von ihnen nach wenigen Jahren aufgegeben und 1192 in das Tal Heisterbach verlegt wurde. Das Kloster blühte aufgrund verschiedener Schenkungen auf und war in der Lage, bereits 1202 mit dem Bau der Klosterkirche, die 1237 geweiht wurde, zu beginnen. Das romanische Kirchengebäude zählte zu den bedeutendsten Bauten der Spätromanik im Rheinland; das Kloster selbst war in Anlage und Organisation ganz vom mittelalterlichen Klostergedanken geprägt. Während der Reformation wurde die Abtei Heisterbach Mitte des 16. Jahrhunderts geplündert und schwer beschädigt; es konnte erst im 17. Jahrhundert wieder aufgebaut werden. Nach der Säkularisation 1803 wurden Kirche und Klosterbauten 1809 auf Abbruch verkauft.

Archäologische Maßnahmen

Bei Ausgrabungsarbeiten im Sommer 1986 konnten verschiedene Apsiden der romanischen Kirche im Quer- und Langhaus sowie der in Resten erhaltene mehrfarbige Fliesenfußboden freigelegt werden. An den südlichen Apsiden waren an dem aufgehenden Mauerwerk Bemalungen festzustellen. Im Innenbereich konnten die Fundamente einer dreischiffigen Vorgängerkirche ohne Chor erschlossen werden. Zwei Grabstellen im Chorbereich scheinen in das 13. Jahrhundert zu datieren. In den Jahren 2009 bis 2011 fanden erneut Ausgrabungen statt. Sie ergänzten den Grundriss und mehrere Umbauphasen des Klosters.

Zustand/Erscheinungsbild

Die Chorruine ist aufgrund von Restaurierungsmaßnahmen in einem guten Erhaltungszustand. An der Rückseite der Apsis stehen zum Teil von Bäumen überwucherte Grabsteine des 17. und 18. Jahrhunderts. Westlich des Klosters liegt der Wirtschaftsteil. Erhalten geblieben sind das alte Brauhaus, errichtet 1771 und der sogenannte Kirchenhof, erbaut 1722/23. Am Nordrand des Klosterbezirks steht das barocke Torgebäude von 1750. In den Jahren 2009-2012 wurde das Gelände neugestaltet. Die Grundrisse des mehrphasigen Kirchenbaus sind mit unterschiedlichen Steinplatten nachgelegt worden. Steinelemente des Kirchenbaus können in einem Lapidarium im Innenhof des Klosters besichtigt werden.

(Wolfgang Wegener / Christine Wohlfarth, LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, 1986/2013)

Das Objekt ist ein eingetragenes Bodendenkmal (LVR-ABR SU 115).

Die Erfassung und Bearbeitung erfolgten im Rahmen des von der DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) geförderten Projektes „Natur- und Kulturlandschaft zwischen Siebengebirge und Sieg“.

Internet

www.bodendenkmalpflege.lvr.de: Projekt „Natur- und Kulturlandschaft zwischen Siebengebirge und Sieg“ (abgerufen 30.08.2017)

Literatur

- Andrikopoulou-Strack, Jeanne-Nora (u.a.) (2002)

- Archäologische Bestandserhebung im Rahmen des Projekts "Modellhafte Konzeptentwicklung Kulturlandschaft Heisterbacher Tal". Bonn.

- Brunsch, Swen Holger (1998)

- Das Zisterzienserkloster Heisterbach von seiner Gründung bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts. (Bonner Historische Forschungen, 58.) Siegburg.

- Keller, Christoph / Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V. (Hrsg.) (2008)

- Kloster Heisterbach in Königswinter. (Rheinische Kunststätten. Heft 505.) Köln.

- Köster, Peter; Layer, Anne / Rhein-Sieg-Kreis (Hrsg.) (2007)

- Gesamtperspektive Klosterlandschaft Heisterbach als Teil der Landschaftsausstellung Siebengebirge. Freiraumplanerisches-städtebauliches Memorandum. Siegburg.

- Maaßen, German Hubert Christian (1890)

- Geschichte der Pfarreien des Dekanats Königswinter. (Geschichte der Pfarreien der Erzdiöcese Köln 28 (hrsg. von Karl Theodor Dumont).) S. 323 ff, Köln.

- Renard, Edmund / Clemen, Paul (Hrsg.) (1907)

- Die Kunstdenkmäler des Siegkreises. (Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz, Band 5.4.) S. 55 ff, Düsseldorf.

- Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V. (Hrsg.) (2003)

- Klosterführer Rheinland. (Jahrbuch des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Landschaftsschutz 2003.) S. 363-366, Köln.

- Schott, Clausdieter; Romer, Hermann (2002)

- Artikel "Immunität". In: Lexikon des Mittelalters 5, S. Sp. 390-393. München.

- Schulze, Jörg (1985)

- Die Chorruine Heisterbach: zur Konzeption der Sicherungsarbeiten. In: Jahrbuch der rheinischen Denkmalpflege 30/31, S. 351-362. Köln.

- Verbeek, Albert / Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V. (Hrsg.) (1979)

- Heisterbach und Oberdollendorf. (Rheinische Kunststätten, Heft 218.) Neuß.

Kloster Heisterbach bei Königswinter (Archäologie)

- Schlagwörter

- Gesetzlich geschütztes Kulturdenkmal

- Ortsfestes Bodendenkmal gem. § 3 DSchG NW

- Fachsicht(en)

- Archäologie

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Literaturauswertung, Auswertung historischer Schriften, Auswertung historischer Karten, Auswertung historischer Fotos, Geländebegehung/-kartierung, Archäologische Grabung, Archivauswertung

- Historischer Zeitraum

- Beginn 1100, Ende 1809

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Kloster Heisterbach bei Königswinter (Archäologie)”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-81186-20131204-3 (Abgerufen: 15. Februar 2026)