Bei einem weiteren Einfall französischer Truppen im Jahre 1694 erlitten der Elfinger Hof, der Scheuelberghof und der Schafhof so schwere Zerstörungen, dass sie wüst fielen. Erst mit dem Bau der Eppinger Linie durch den badischen Markgrafen Ludwig Wilhelm (genannt „Türkenlouis“) zwischen 1695 und 1697 konnten die jahrelangen Verwüstungen und Plünderungen durch fremde Truppen mehr oder weniger verhindert werden. „Ihre erste Bewährungsprobe bestanden diese Linien bereits im Mai 1696, als französische Truppen (36.000 Mann) unter General Claude de Choiseul (1632-1711) ihren Vorstoß auf Heilbronn (23.5.-2.6.) bei Zaisenhausen und Sickingen abbrachen, nachdem sie sich von der Stärke der neuen Linien überzeugt hatten.“ (Zitat nach Musall u. Scheuerbrandt 1979, S.13).

Dieser Verteidigungswall schützte den Scheuelberghof, das Kloster und die Orte Schmie und Zaisersweiher. Bei der Planung der Eppinger Linien wurde nicht nur die Geländebeschaffenheit, sondern auch bereits bestehende Gebäude einbezogen. So war Kloster Maulbronn mit seinen Mauern, Gräben und Türmen Teil der Verteidigungsanlage. Der westlich vom Kloster gelegene Elfinger Hof befand sich dagegen im ungeschützten Vorland.

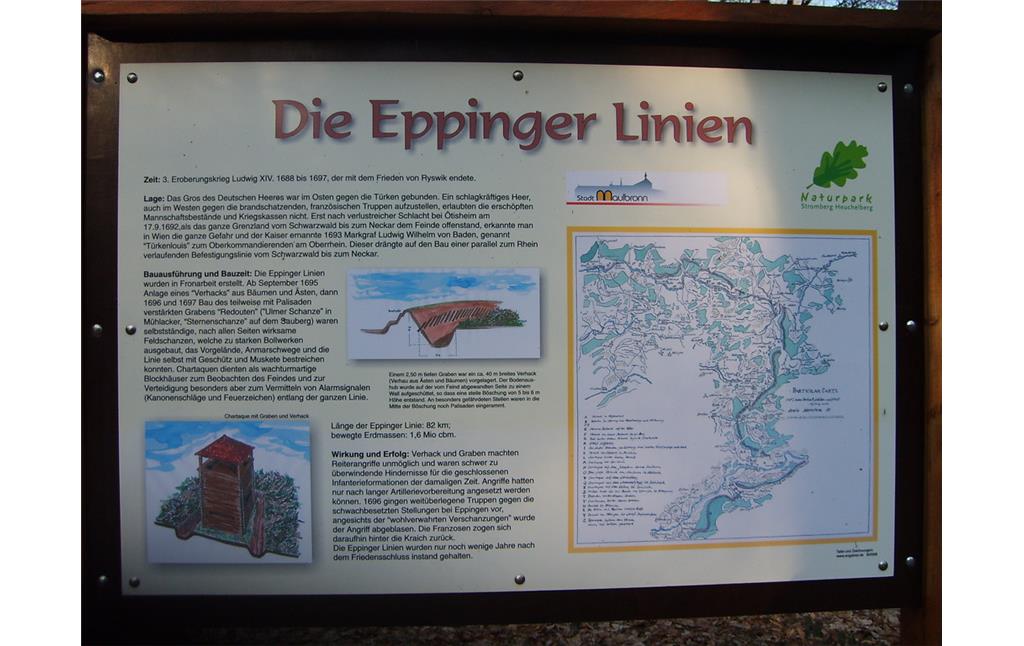

Die Eppinger Linie hatte eine Gesamtlänge von etwa 86 Kilometern. Sie verlief von Weißenstein bei Pforzheim über Sternenfels und Eppingen nach Neckargemünd. Das Verteidigungsbauwerk bestand aus einem aus einem Wall-Graben-System und einem 12 bis 30 Meter breiten Verhau aus Ästen und Baumstämmen. Wichtige Abschnitte wurden zusätzlich mit Schanzen befestigt. Es gab einen 2,5 Meter tiefen und 5 Meter breiten Graben. Auf einem 5 bis 6 Meter hoher Wall waren Palisaden angebracht. Gesichert wurde die Verteidigungslinie durch Chartaquen (Wachttürme) (Gesamtperspektive Klosterlandschaft Maulbronn 2012, S. 63). Hiermit hatte die Verteidigungslinie Ähnlichkeiten mit dem römischen Limes.

Auf der Gemarkungskarte des Klosters Maulbronn von 1761 von Johann Michaekl Spaeth ist die Eppinger Linie nicht eingetragen.

Ein Teil der Eppinger Linie wurde bereits bei Schmie südlich der B 35 rekonstruiert und mit Informationstafeln versehen; er ist in den kulturhistorischen Wanderweg von Eppingen nach Pforzheim aufgenommen worden.

(Peter Burggraaff, Universität Koblenz-Landau, 2013, 2021)