Bauten und Technik

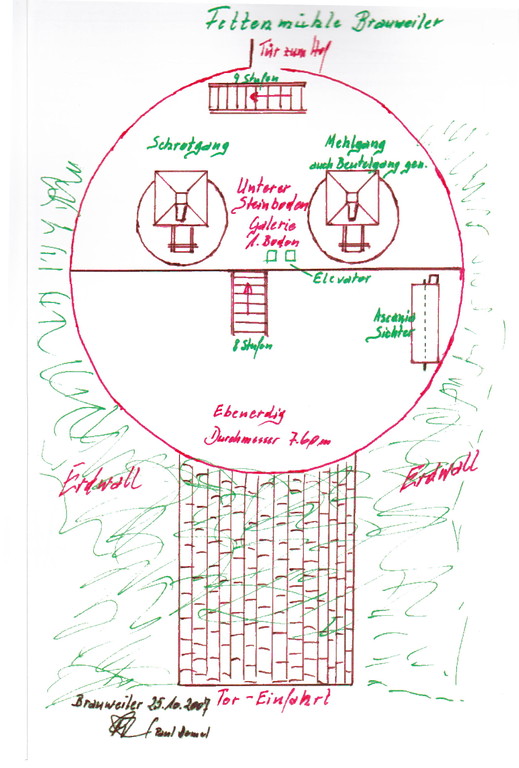

Die Mühle wurde 2007 von Paul Demel im Auftrag des Mühlenverbandes Rhein-Erft-Rur e.V. technisch dokumentiert. Es wurde ein Aufmaß durchgeführt und Zeichnungen angefertigt. Die Studie wurde erstmals 2008 publiziert, 2012 überarbeitet, erweitert und in Band 1 der Technischen Dokumentationen des Rheinischen Mühlen-Dokumentationszentrums (RMDZ) erneut publiziert.

(Demel u.a., 2008; Demel 2012)

Außen

Die Mühle ist vom Typ her ein 'Wallholländer' mit einem konischen Turm runden Querschnitts. Die Flügel und das Krühwerk fehlen. Die Mauerwerksdicke unten am Fuß der Mühle beträgt 1,50 m und an oberster Stelle 0,80 m.

Der vorhandene Mühlenwall (Erdwall) ist trocken. An den Außenwänden konnten keine Feuchtigkeitsschäden festgestellt werden. Der Wall wurde für die notwendige Besegelung (Segeltuchaufziehung) der Mühle benutzt.

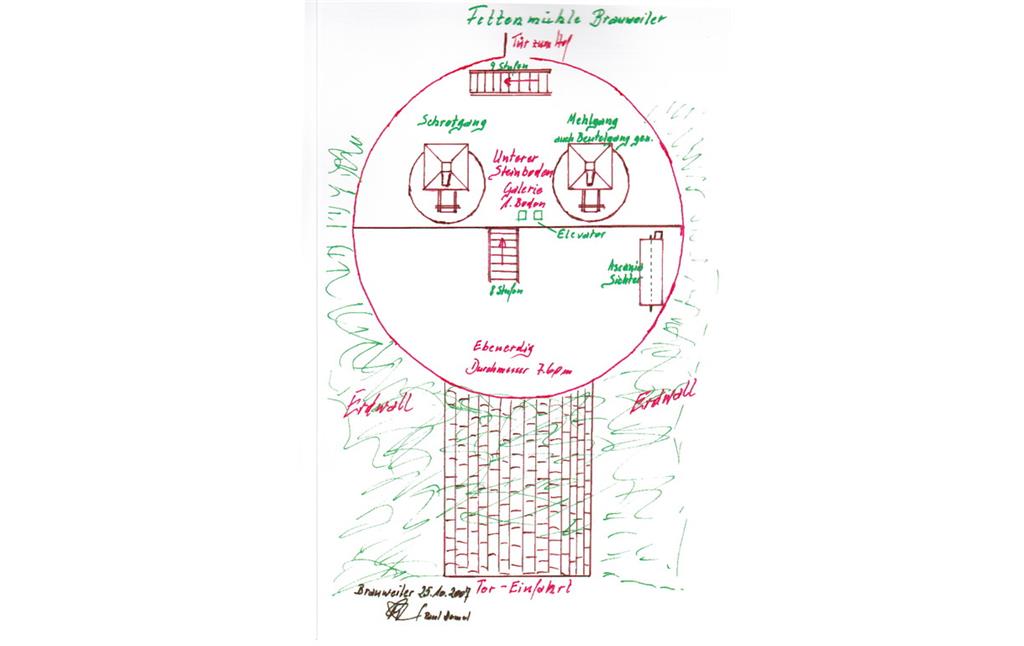

An der Nordwestseite der Mühle befindet sich ein Torbogen aus Feldbrandziegeln mit einem zweiflügeligen Tor. Hier wurden die Wagen der Mahlgäste in die Mühle geschoben. Gegenüber befand sich einst eine Tür zum eigentlichen Gehöft. Die Einfahrt ist 3,43 m breit, 3,90 m tief und 2,10 hoch.

Die wenigen vorhandenen Fenster stammen von 1987/88.

Innen

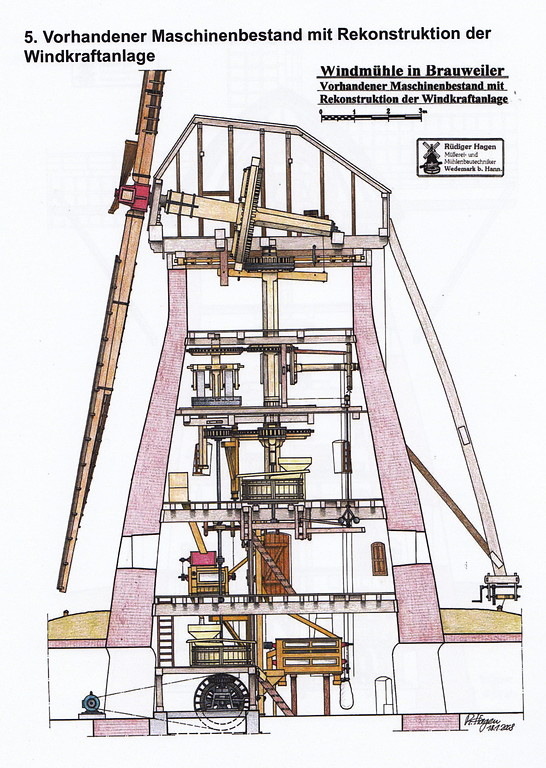

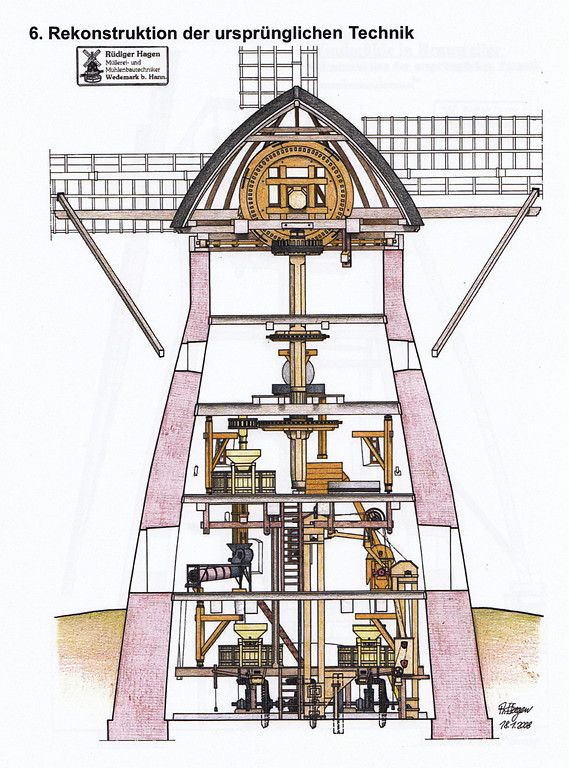

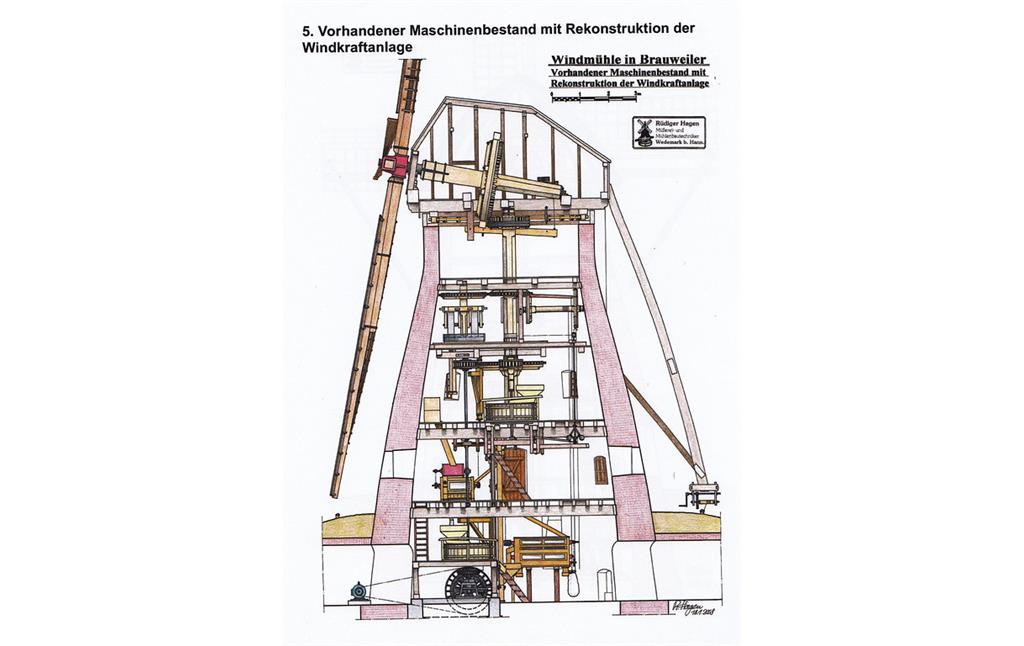

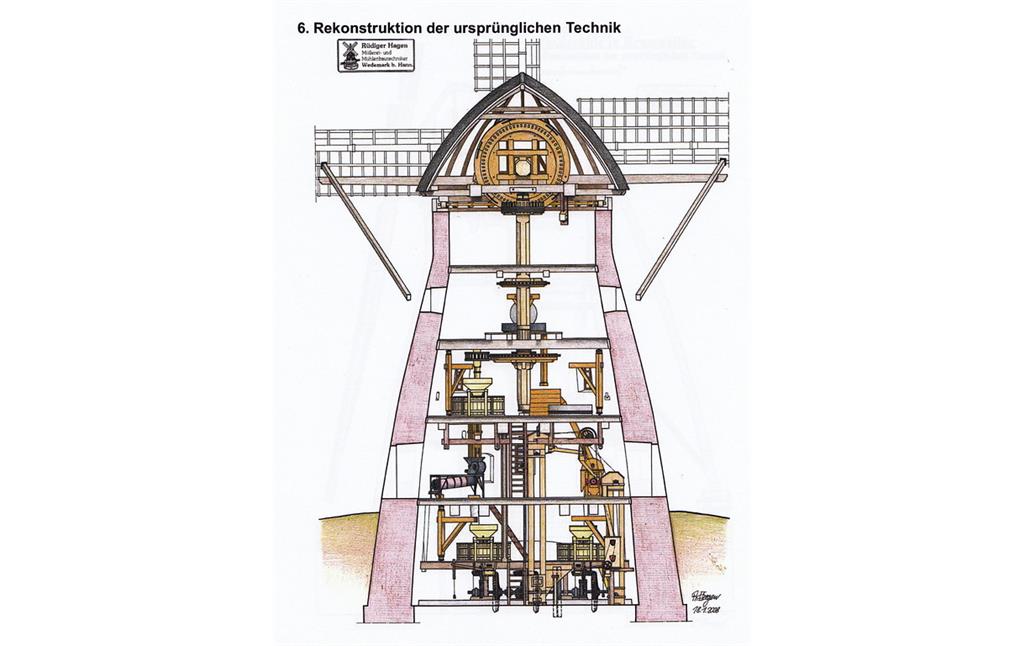

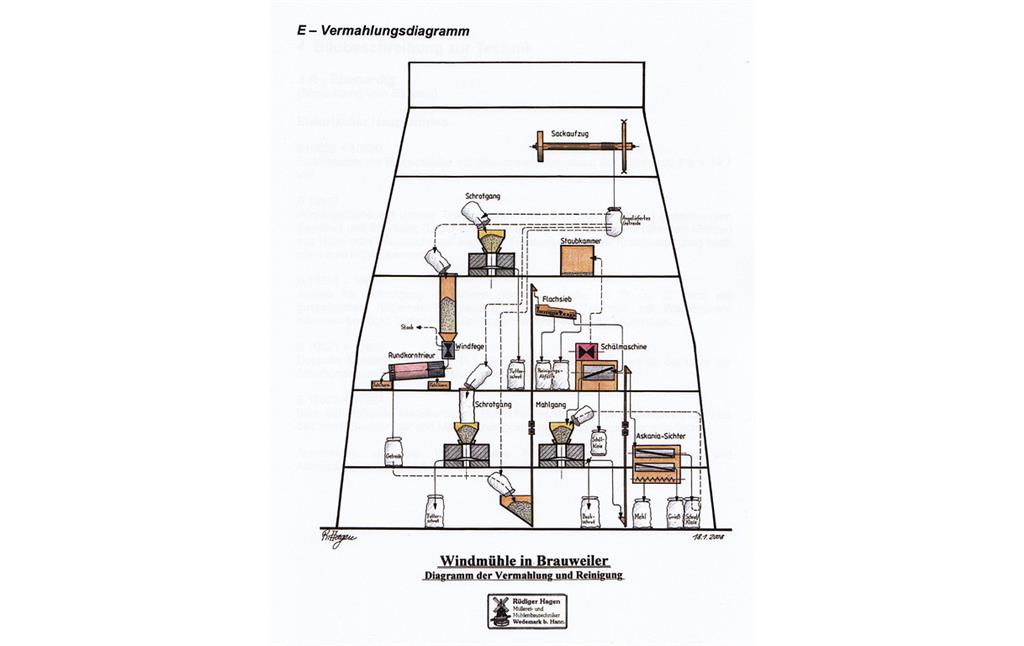

Betritt man das unter Denkmalschutz stehende Bauwerk, so sieht der Besucher sofort auf einer Galerie zwei große Mahlgänge, die mit 1,50 m durchmessenden Mahlsteinen bestückt und mit sogenannten Bütten, Durchmesser 1,75 m ummantelt sind. In Gang gesetzt wurden diese Steine über eine mit einem Elektromotor angetriebene Transmission unterhalb der Mahlgänge. Gleichzeitig wird einem aber auch das wuchtige Mauerwerk bewusst. Der Innendurchmesser der Mühle beträgt unten 7,80 m und an oberster Stelle, dort wo die ursprüngliche Haube ihren Platz hatte, immer noch 5,00 Meter.

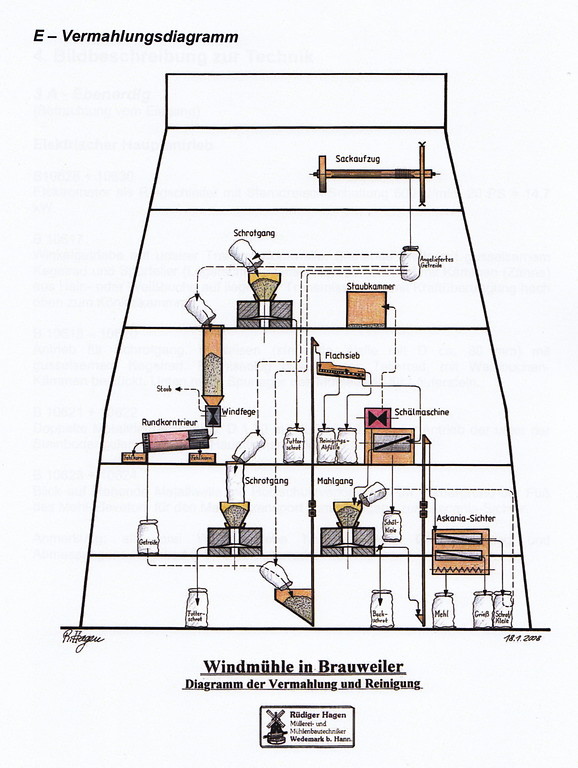

Über eine Treppe zwischen den beiden Mahlgängen auf der Galerie gelangt man auf die nächste Ebene (2. Boden). Hier befinden sich Maschinen, die für die Reinigung des Brotgetreides vor der eigentlichen Vermahlung gedient haben und eine Schälmaschine, die sowohl zur Vorbereitung des Mahlprozesses als auch zur Herstellung von Graupen benutzt wurde. Zur weiteren Ausstattung auf dieser Ebene gehört auch eine Sichtmaschine, ein Sechskantsichter aus den 1920er Jahren, mit dem die Trennung von Mehl undSchrot bzw. Kleie erfolgte. All diese Maschinen wurden wohl nach der Umstellung auf Motorkraft und Abbau des Flügelkreuzes installiert.

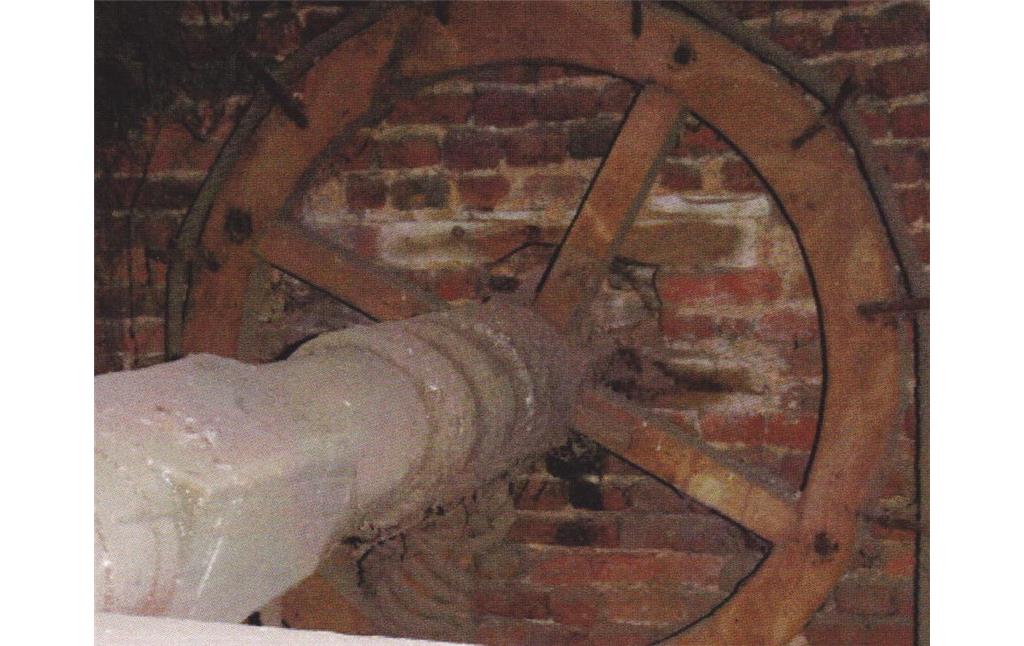

Auf dem 3. Boden, dem sogenannten oberen Steinboden, ist die Erstausstattung der Windmühle in Teilen erkennbar. Die Hauptantriebswelle ist der senkrecht stehende „König“. Der „König“ wurde mit Windkraft über die Flügelwelle mit dem großen Kammrad und dem kleinen Kammrad, dem sogenannten Bunkler, der am oberen Ende des Königs angebracht ist, angetrieben. Die hier gewonnene Energie wurde auf zwei Mahlgänge verteilt. Um diese beiden Mahlgänge mit Getreide zu versorgen, wurde ein Sackaufzug benutzt.

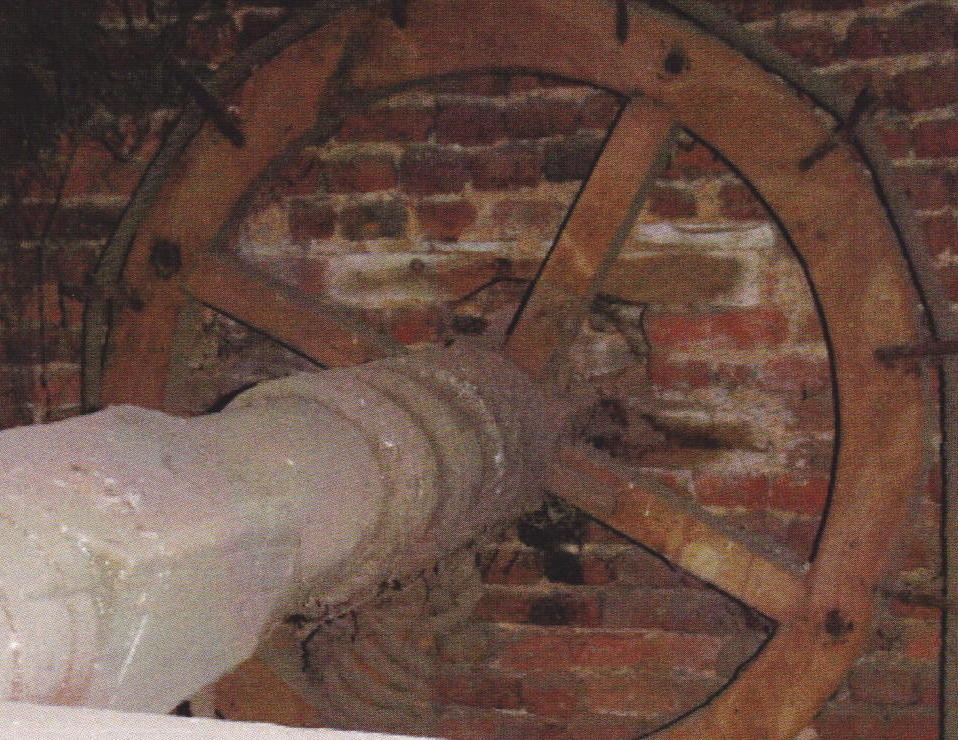

Der 4. Boden überrascht, weil hier Reste eines Kollerganges zu finden sind. Vorhanden sind der 1,40 m durchmessende Bodenstein und die beiden 0,92 durchmessenden Läufersteine. Der gesamte Antriebsmechanismus dieses Ganges ist leider nicht mehr vorhanden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass dieser Kollergang zur Ölgewinnung ebenfalls durch den „König“ angetrieben wurde. Zur Ölgewinnung gehört eigentlich noch ein Stampfwerk, welches aber in der Mühle nicht gefunden wurde.

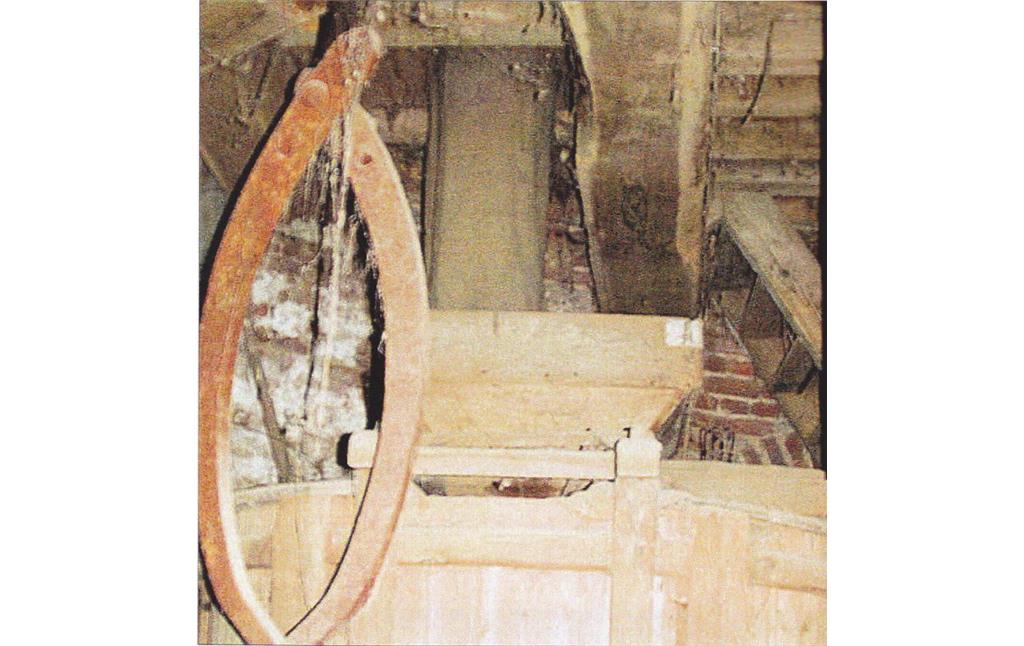

Über eine kleinere Treppe gelangt man schließlich auf den 5. Boden, von dem aus der Rollenkranz für die Drehbarkeit der Haube gepflegt werden konnte. Gleichzeitig war hier der Zugang zur Flügelwelle mit dem großen Kammrad und der notwendigen Bremse zur Feststellung der Flügel bei einer Pause oder Betriebsruhe. Diese Bremse aus Pappelholz wurde auch oft benutzt, vor allem dann, wenn ein Mahlgang stillgelegt oder in Betrieb genommen werden musste.

Alle Böden sind weitgehend begehbar, aber nicht mehr verkehrssicher. Das Inventar der Mühle ist sehr verschmutzt, so dass der Zustand im Detail nicht festgestellt werden konnte (Demel, Technische Dokumentation 1, 2012, S. 71-72).

1988 - Denkmalpflegerische Aufnahme

„1810, 2. Hälfte 19. Jahrhundert (1872?); Mühlenstumpf als Rest der ehemaligen Windmühle; über einem Sockel mit stichbogigem Einfahrtstor der Mühlenstumpf aus Backstein mit stichbogigen Fenstern, in seinem unteren Teil wiederverwendete Tuffsteine von der 1810 abgebrochenen Laurentiuskapelle; auf dem Stumpf neuere Abdeckung, unter dieser befindet sich ein Stein mit der Inschrift: AMANDUS STARK 1810; zur Mühle gehörig 4-seitige Hofanlage in Backstein; das traufenständige, 1-geschoßige, 6-achsige Wohnhaus teilunterkellert; Stichbogenfenster mit Sohlbänken aus Basalt und eisernen Klappläden; Portal mit Basaltgewände; Traufgesims mit doppeltem Zahnschnitt; altes Türblatt erhalten, vor dem Portal Mühlstein, zum Trittstein umfunktioniert mit der Datierung 1872; Gartenzaun aus der Erbauungszeit erhalten; rückwärtig anschließend jeweils 1-geschoßige Wirtschaftsgebäude, die mit der hohen Scheune gegenüber dem Wohnhaus den Hof abschließen; westlich an die Scheune anschließend neues Garagengebäude.“

(LVR Amt für Denkmalpflege im Rheinland, Zentrales Denkmälerarchiv 7: Pulheim, Brauweiler).

Geschichte

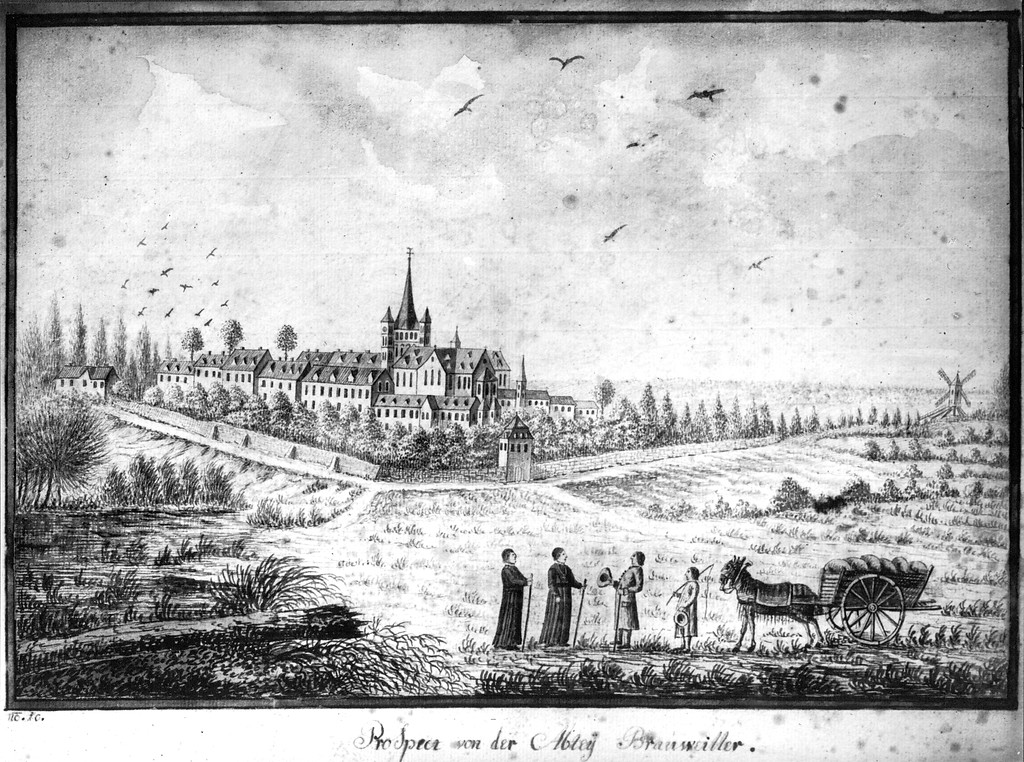

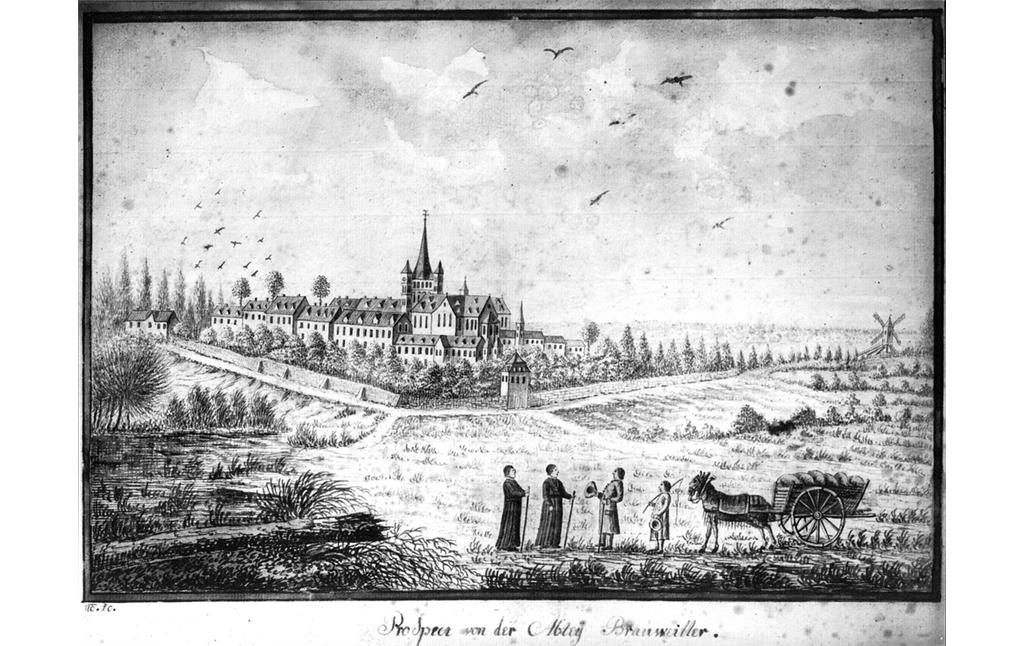

Die Mühle steht auf einem historischen Platz. Der heutige Bau folgte 1810 der ursprünglichen Bockwindmühle, die zum Benediktinerkloster Brauweiler gehörte. Unter Abt Johannes I. von Wied (1498-1515) wurde in Brauweiler eine hölzerne Bockwindmühle errichtet. 1733 wurde die Windmühle zu Brauweiler von der Abtei Brauweiler für eine jährliche Pacht von 24 Malter Roggen, 4 Malter Gerste und 8 Malter Raues (Dinkel, Spelt?) an Henrico Pontzer verpachtet. 1780 war die Mühle für dieselbe Summe an Wilm Mückes verpachtet. Zur Mühle gehörten zudem Ländereien, die gesondert abgerechnet wurden. Im Jahre 1802 wird der Wert der Mühle (Pächterin: Witwe Mückes) mit 7160 Francs angegeben.

Bis ca. 1904 trug die Windmühle noch ihre Flügel. Zwischen den Jahren 1904 und 1919 stellte Adam Fetten, ein Vorfahr des heutigen Eigentümers, den Mahlbetrieb auf Motorkraft um. Die Technik im Inneren wurde bis 1952 täglich zur Herstellung von Mahlprodukten genutzt. Danach wurde es still um dieses Bauwerk. Erst 1987 wurde infolge einer Mauerwerkssanierung der Mühlenturm mit einer stabilen Abdeckung versehen und vor weiterem Verfall geschützt (Demel, Technische Dokumentation 1, 2012, S. 89).

Adresse: Mühlenstraße 48, 50259 Pulheim

(Ralf Kreiner, 2013)

Quelle

LVR Amt für Denkmalpflege im Rheinland, Zentrales Denkmälerarchiv 7: Pulheim, Brauweiler

Internet

muehlen.rmdz.de: Brauweiler Turmwindmühle (abgerufen 10.12.2018)