Befestigungsanlage „Gronauer Altes Schloss“ bei Krofdorf-Gleiberg (Wettenberg)

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Archäologie, Landeskunde, Kulturlandschaftspflege

Gemeinde(n): Wettenberg

Kreis(e): Gießen

Bundesland: Hessen

Koordinate WGS84 50° 41′ 30,59″ N: 8° 39′ 30,69″ O 50,69183°N: 8,65853°O

Koordinate UTM 32.475.880,58 m: 5.615.611,84 m

Koordinate Gauss/Krüger 3.475.945,40 m: 5.617.418,80 m

-

Drohnenaufnahme der Befestigungsanlage Gronauer Altes Schloss in Wettenberg (2017)

- Copyright-Hinweis:

- Röder, Christoph / hessenARCHÄOLOGIE

- Fotograf/Urheber:

- Christoph Röder

- Medientyp:

- Bild

-

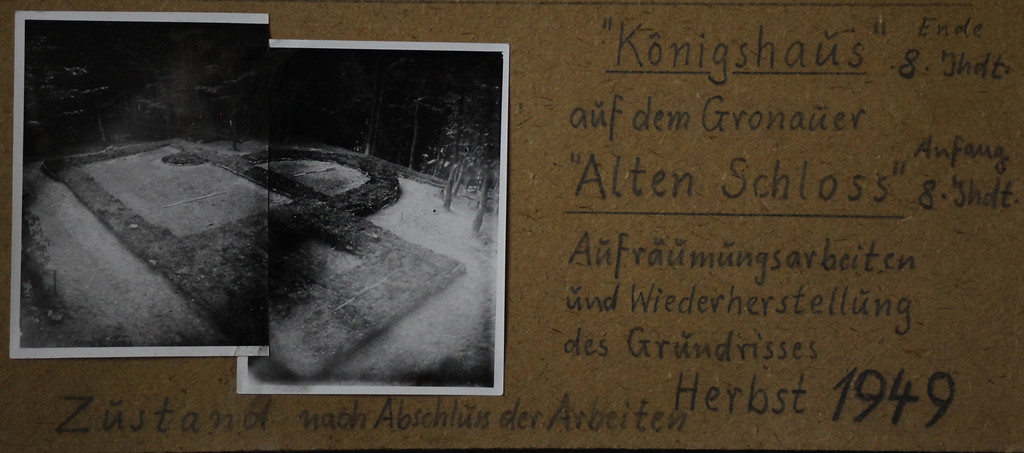

Historische Aufnahme des "Königshauses" der Befestigungsanlage Gronauer Altes Schloss bei Krofdorf-Gleiberg (1949)

- Copyright-Hinweis:

- Gottwald, Michael / hessenARCHÄOLOGIE

- Fotograf/Urheber:

- Michael Gottwald

- Medientyp:

- Bild

-

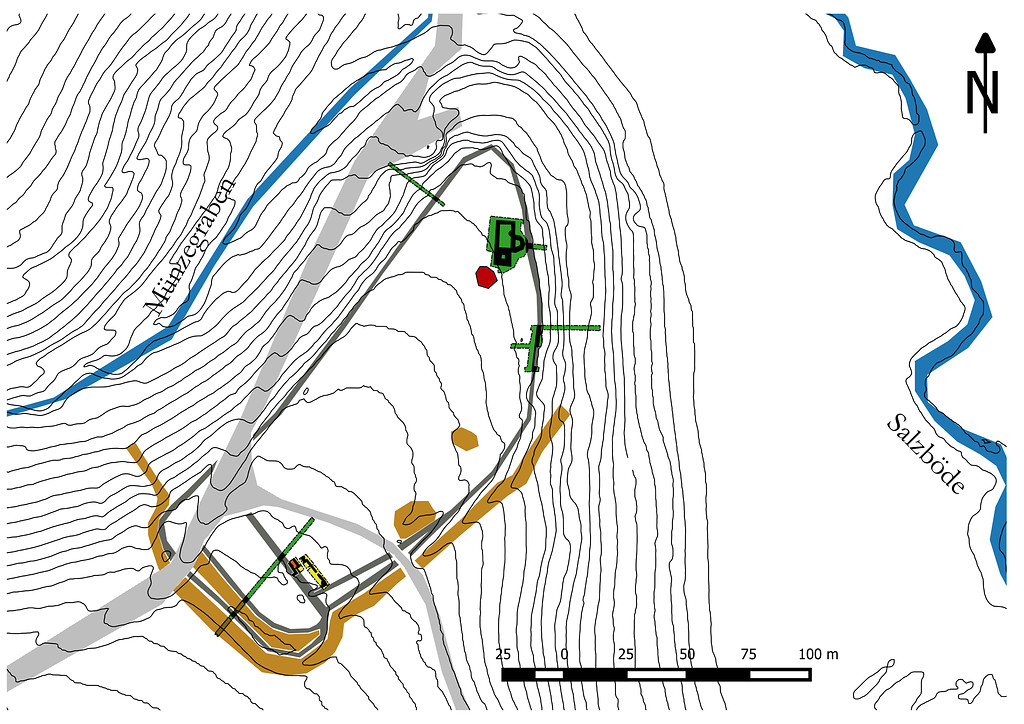

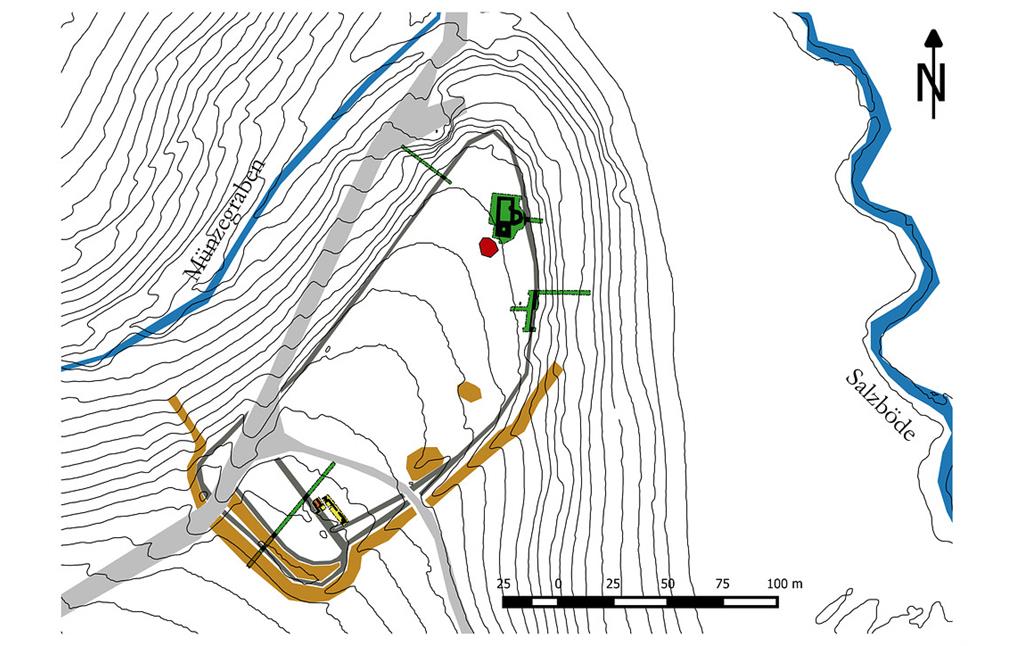

Übersichtskarte der Befestigungsanlage Gronauer Altes Schloss bei Krofdorf-Gleiberg (2017)

- Copyright-Hinweis:

- Röder, Christoph / Landesamt für Denkmalpflege Hessen

- Fotograf/Urheber:

- Christoph Röder

- Medientyp:

- Bild

-

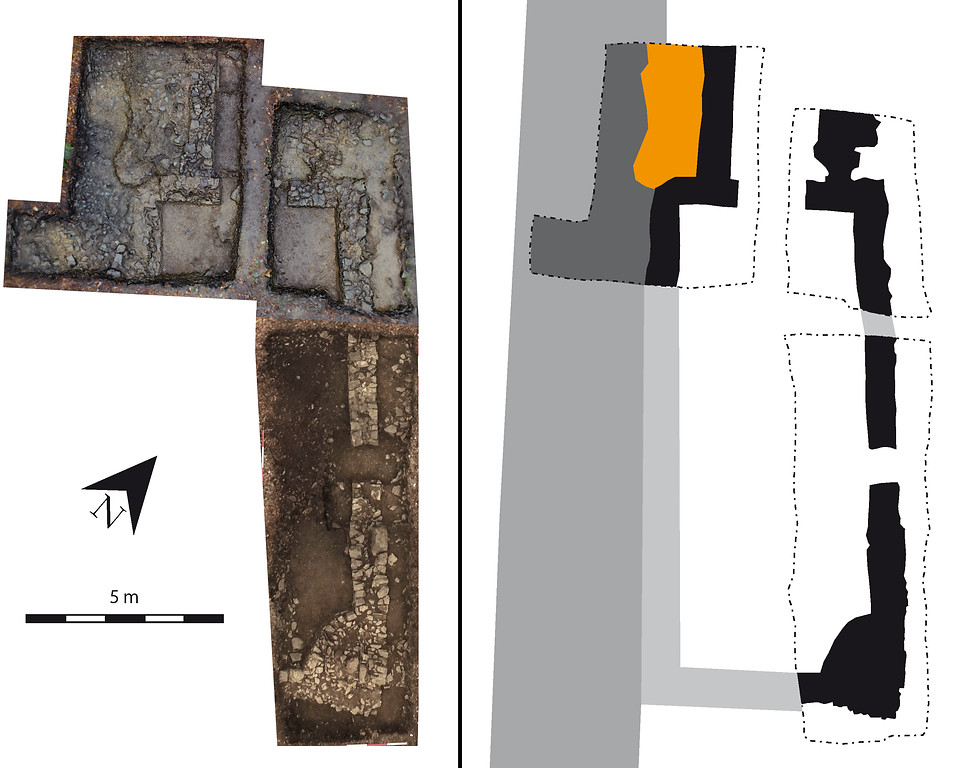

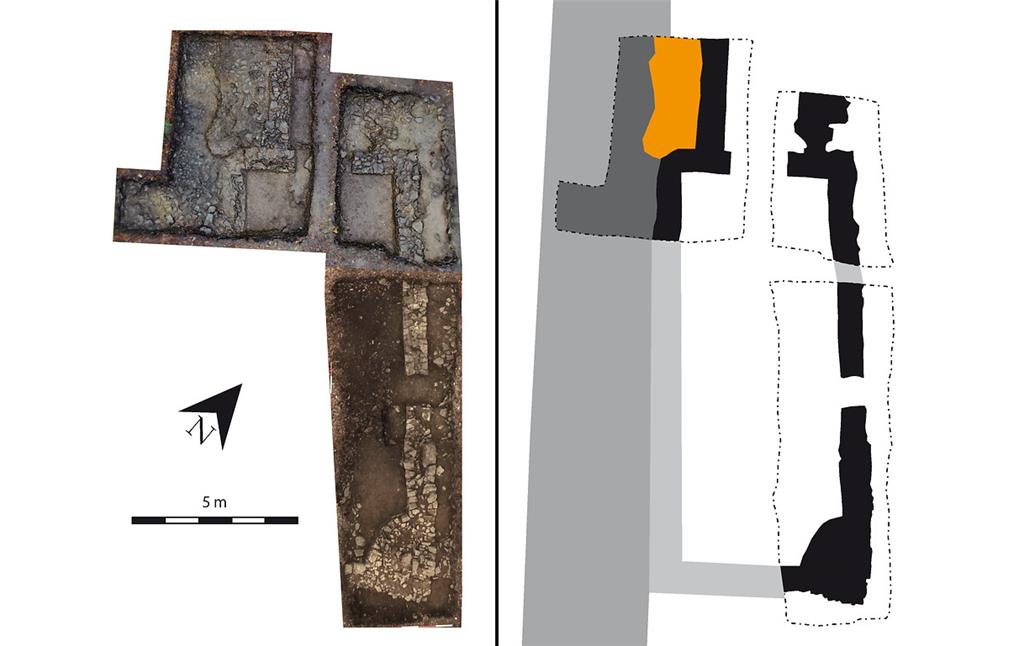

Eingangsbereich der saalartigen Gebäudes der Befestigungsanlage Gronauer Altes Schloss bei Krofdorf-Gleiberg (2017)

- Copyright-Hinweis:

- Röder, Christoph / Landesamt für Denkmalpflege Hessen

- Fotograf/Urheber:

- Christoph Röder

- Medientyp:

- Bild

-

Teil des Grundrisses des saalartigen Gebäudes im Süden der Befestigungsanlage Gronauer Altes Schloss bei Krofdorf-Gleiberg (2017)

- Copyright-Hinweis:

- Röder, Christoph / Landesamt für Denkmalpflege Hessen

- Fotograf/Urheber:

- Christoph Röder

- Medientyp:

- Bild

-

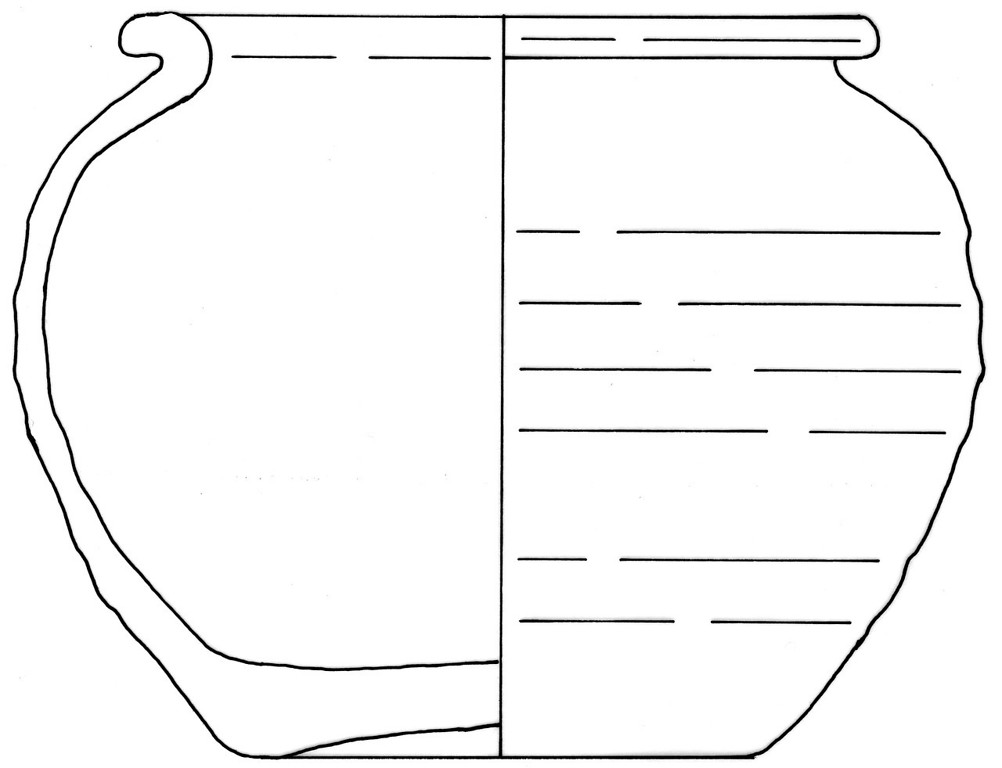

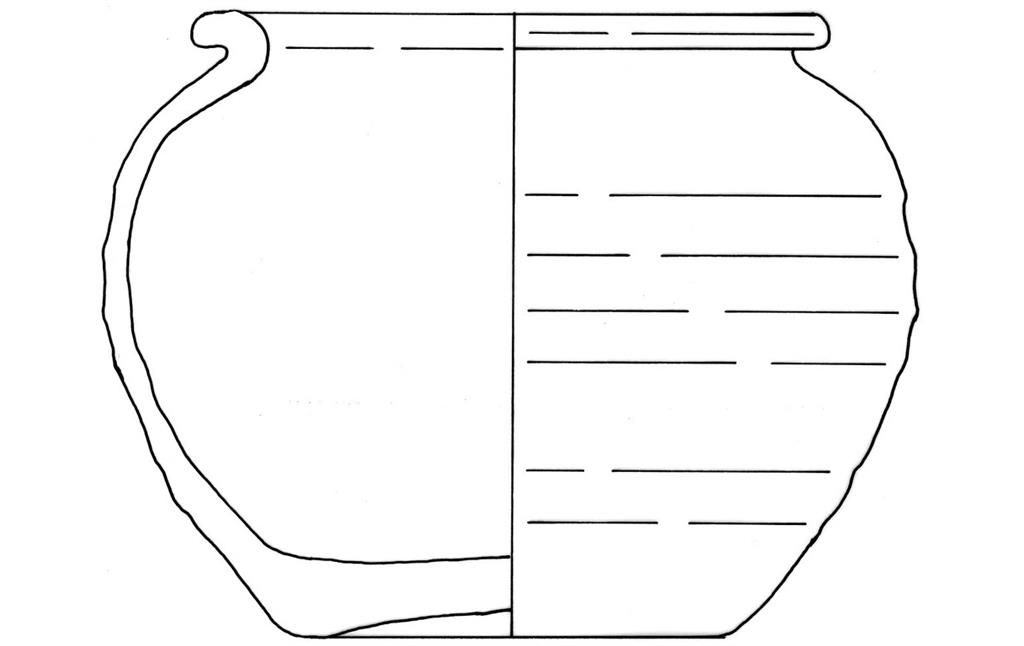

Keramikgefäß aus dem späten 9. bis frühen 10. Jahrhundert aus der Befestigungsanlage Gronauer Altes Schloss bei Krofdorf-Gleiberg (2017)

- Copyright-Hinweis:

- Röder, Erika / Landesamt für Denkmalpflege Hessen

- Fotograf/Urheber:

- Erika Röder

- Medientyp:

- Bild

Zwischen den Dörfern Reimershausen und Salzböden fließt die Salzböde durch ein Waldtal. Etwa 250 Meter südlich der Schmelzmühle schiebt sich ein Grauwacken-Sporn nach Norden vor, der „Schloßberg“. Auf ihm liegen, etwa 20 Meter über der Talsohle, die Reste einer mittelalterlichen Befestigungsanlage.

Beschreibung der Anlage

Beim „Gronauer Alten Schloss“ handelt es sich um die Reste einer mittelalterlichen Befestigungsanlage aus dem späten 9. beziehungsweise 10. Jahrhundert, also aus spätkarolingischer und ottonischer Zeit. Vermutlich diente sie sowohl der territorialen Kontrolle und Verwaltung eines bestimmten Gebietes, als auch als pfalzartige Anlage der zeitweisen Beherbergung hochrangiger Gäste. Das gut erkennbare Bodendenkmal liegt in günstiger strategischer Position an einem Zweig der „Weinstraße“, einem alten Verkehrsweg vom Rhein-Main-Gebiet nach Nordhessen, der hier das Salzbödetal kreuzte.

Zu erkennen im Gelände sind in erster Linie Reste der Umwehrung, die die rund 2,1 Hektar große Burg an allen Seiten umgab. Im Westen und Osten folgt diese den Hangkanten des Sporns, im Süden riegelt sie den Sporn gegen das Vorgelände ab. Streckenweise ist die ehemalige Befestigung an wallartigen Erhebungen erkennbar, in der die Fundamente einer Steinmauer stecken. Auf der Westseite ist diese Mauer weitgehend ausgebrochen. Hier zeigt sich auf weite Strecken eine Mulde, die vom Steinraub übrig geblieben ist. Auf der besonders durch Angreifer gefährdeten Südseite, an der das Gelände außen sogar noch weiter ansteigt, ist der Mauer ein Graben vorgelagert, der außerdem noch der Ostseite zusätzlichen Schutz gewährt. Im Nordosten des Innenraums liegen die konservierten Grundmauern des sogenannten Königshauses. Im südlichen Drittel weisen umfangreiche Anhäufungen von Steinschutt auf weitere Baulichkeiten hin.

Forschungsgeschichte

1936 führte das Institut für geschichtliche Landeskunde Marburg unter Leitung Willi Görichs erste Vermessungen und Grabungen an dem Bodendenkmal durch. Schon 1933 hatte Görich die Anlage im Krofdorfer Forst im Rahmen seiner Geländebegehungen entlang vermeintlich gesichert erschlossener frühgeschichtlicher (Höhen-)Wege (hier: Wetzlar – Wetter, beziehungsweise Amöneburg, mit Etappen in Krofdorf und Niederwalgern) als „karlingische Curtis“ und somit „für die Burgenkunde und Reichsgutforschung“ relevantes Element eines „Systems fränkischer Etappenstationen“ beurteilt, wie es bereits für Westfalen nachgewiesen sei. Eine zweite umfangreichere Grabungskampagne am „Schlossberg“ begann schließlich 1939, musste aber kriegsbedingt im Herbst des gleichen Jahres ohne Abschluss abgebrochen werden. Ende 1949 setzte Görich die unterbrochenen archäologischen Untersuchungen nochmals für kurze Zeit fort. Die Befunde bestätigten aus seiner Perspektive die Kernaussagen seiner Dissertation und machten das „Gronauer Alte Schloss“ für ihn zu einem „Schlüssel zu dem fränkischen Etappensystem […], auf dem offenbar die königliche Grundherrschaft in Hessen beruht und Karl der Große dann für seinen Sachsenkrieg aufbauen konnte“. Zu den zentralen Befunden der Untersuchungen zwischen 1939 und 1950 zählen Beobachtungen zur vermutlich mehrphasigen Umwehrung, die an mehreren Stellen freigelegt werden konnte. Hauptaugenmerk lenkte Görich auf ein Gebäude mit steinerner Fundamentierung im Nordosten des Bodendenkmals, das er aufgrund der Bauausführung (Turm und halbrunde Apsis an der östlichen Längswand) als „Königshaus“ einschätzte. Er ging von einer Nutzungszeit der Burganlage von der ersten Hälfte des 8. bis in das beginnende 9. Jahrhundert aus.

Die von Görich publizierten Ergebnisse bestimmten lange Zeit das Bild des „Gronauer Alten Schlosses“. Neue Forschungsansätze ergaben sich erst, als im Zuge von Begehungen 2015 im Bereich eines Windbruchs im südlichen Teil der Anlage freiliegendes Mörtelmauerwerk festgestellt wurde. Anschließende Grabungen ergaben den Grundriss eines ursprünglich mindestens zweigeschossigen Steingebäudes. Die aus vermörteltem Bruchsteinmauerwerk bestehenden Wände des etwa einen Meter in den Boden eingetieften Untergeschosses sind innen weiß verputzt. In einer Mauerecke befindet sich eine massive, viertelkreisförmige Mauerwerksstruktur. Sie diente vermutlich als Fundament eines im Obergeschoss liegenden Kamins. Das Bauwerk liegt prominent im Bereich der höchsten Stelle des Innenraumes. In östlicher Richtung kann man vor hier entlang der Salzböde bis zum Lahntal bei Staufenberg blicken. Die aufwändige Bauweise und die herausgehobene Position innerhalb der Befestigung weisen auf eine herausgehobene, repräsentative Funktion des Gebäudes und damit auf einen sozial gehobenen Personenkreis als Nutzer hin. In erster Linie ist dabei an einen Saalbau zu denken, der eventuell auch Wohnzwecken gedient haben könnte. In seinem näheren Umfeld gibt es ferner Hinweise auf Reste von weiteren Steingebäuden in Form von Mauerschutt und anderen Oberflächenmerkmalen. Über Anzahl, Größe oder gar Funktion dieser Bauten ist momentan allerdings noch nichts bekannt. In Analogie zu anderen, vergleichbaren Anlagen wäre aber beispielsweise noch mit einem – kleineren – Sakralbau sowie Wohngebäuden zu rechnen.

Das Fundmaterial des „Schlossberges“ lässt sich nach dem aktuellen Forschungsstand in einen Zeitraum datieren, der vom späten 9. Jahrhundert bis weit in das 10. Jahrhundert reicht. Auch die publizierten Funde der früheren Grabungen sind entsprechend einzuordnen. Vor diesem Hintergrund ist eine neue Bewertung des historischen Kontextes der Burg notwendig. Als Erbauer kommen nunmehr mit gewisser Wahrscheinlichkeit die hochadeligen Konradiner in Betracht, die in den Jahrzehnten um 900 in weiten Teilen des heutigen Hessen das Grafenamt innehatten und temporär auch herzoglichen Rang erreichten. Mit Konrad I. (Regierungszeit 911-918) stellten sie sogar den König des ostfränkischen Reiches, andere Familienmitglieder übten unter anderem hohe Kirchenämter aus.

(Michael Gottwald, hessenARCHÄOLOGIE, und Volker Heß, Oberhessischer Geschichtsverein, 2017)

Internet

www.ohg-giessen.de: Oberhessischer Geschichtsverein Gießen e.V. (abgerufen 02.05.2017)

Literatur

- Görich, Willi (1951)

- Das Gronauer "Alte Schloß" über der Salzböde. Eine frühkarlingische Straßenfeste. In: Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 1, 1951, S. 25-41. Marburg.

- Gottwald, Michael; Hess, Volker; Röder, Christoph (2016)

- "Gronauer Altes Schloss" im Krofdorfer Forst. Neue archäologische Befunde 80 Jahre nach den ersten Untersuchungen. In: Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins 101/2016, S. 438-442. Gießen.

Befestigungsanlage „Gronauer Altes Schloss“ bei Krofdorf-Gleiberg (Wettenberg)

- Schlagwörter

- Ort

- 35435 Wettenberg - Krofdorf-Gleiberg

- Gesetzlich geschütztes Kulturdenkmal

- Kulturdenkmal gem. § 2 DSchG Hessen

- Fachsicht(en)

- Archäologie, Landeskunde, Kulturlandschaftspflege

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Literaturauswertung, Fernerkundung, Archäologische Grabung, Archäologische Prospektion

- Historischer Zeitraum

- Beginn 850 bis 900, Ende 950 bis 1000

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Befestigungsanlage „Gronauer Altes Schloss“ bei Krofdorf-Gleiberg (Wettenberg)”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-120325-20150402-2 (Abgerufen: 24. Februar 2026)