Der Friedhof verfügt über eine Trauerhalle. Der eingeschossigePutzbau mit Satteldach im Stil des Neuklassizismus wurde im Jahr 1885 errichtet. Die Trauerhalle befindet sich direkt hinter dem Friedhofseingang. Sie gilt als wichtiges Beispiel einer jüdischen Trauerhalle, von denen sich wenige erhalten haben.

Östlich und südöstlich der Trauerhalle erstreckt sich der älteste Teil des Friedhofs. Hier stehen für diese Zeit typische Grabsteine aus gelbem und rotem Sandstein. Die Stelen tragen in der Regel hebräische Inschriften auf der Vorderseite und deutsche auf der Rückseite.

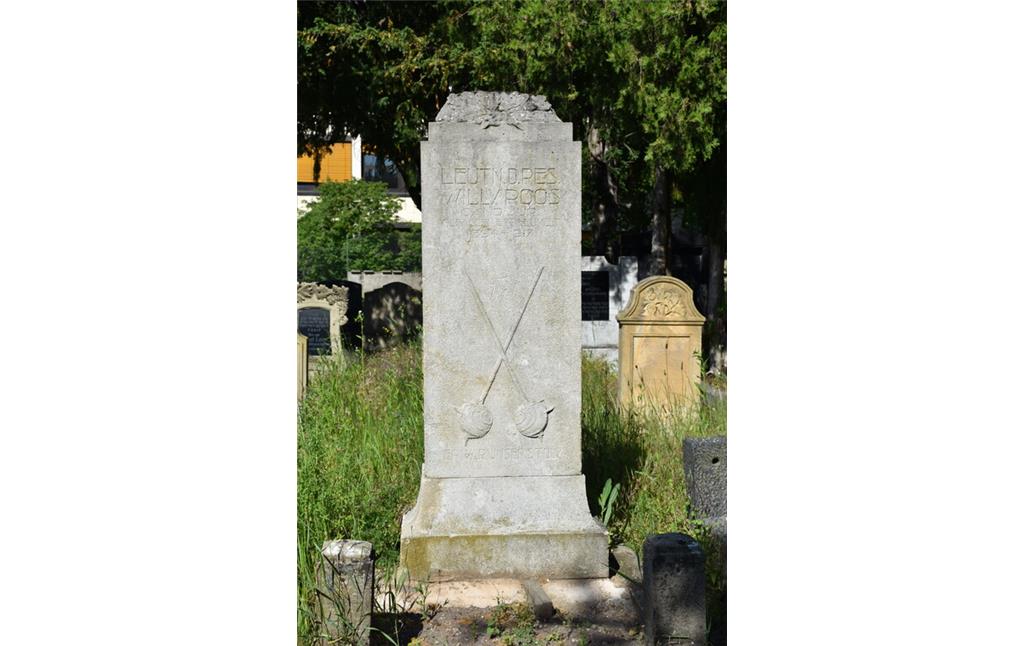

Insgesamt etwa 540 Grabsteine, in Reihen aufgestellt, zählt der Friedhof. Sie zeigen eine bemerkenswerte Stilvielfalt. Neben die traditionell schlichten Sandsteine, die im ältesten Teil vorzufinden sind, treten auch solche in Neurenaissanceformen. Es gibt orientalisierende und neugotische Stelen, solche in Säulenform wie auch Hartgestein-Obelisken. Ein eigener Bereich des Friedhofs ist mit Grabplatten abgedeckten Gräbern vorbehalten. Zu erwähnen ist der Gedenkstein für alle jüdischen Opfer der Pfalz während der NS-Herrschaft von 1933 bis 1945. Der im Jahr 1920 erweiterte Friedhof wird immer noch belegt.

Geschichte der jüdischen Gemeinde in Neustadt an der Weinstraße

Schon in den Anfängen der „Nuwenstat“ im frühen 13. Jahrhundert lebten hier vereinzelt jüdische Händler. Sie sollten wohl zur wirtschaftlichen Belebung des von den Pfalzgrafen gegründeten Orts beitragen. Bereits um 1331/39 ist eine Judengasse genannt, die sich im Nordwesten der Stadt erstreckte. Dieser Bereich wurde im Süden begrenzt durch die Stiftskirche. In diesem „vicus Judeorum“ besaßen auch Kleriker des Liebfrauenstifts Häuser, wie sich dem Seelbuch des Stifts entnehmen lässt. Später war das Judenviertel eines der sechs Viertel, in die das mittelalterliche Neustadt aufgeteilt war.

Als sich im Frühjahr 1349 die Pest in Mitteleuropa ausbreitete und die Juden der Brunnenvergiftung bezichtigt wurden, bedeutete dies auch die Vernichtung der jüdischen Gemeinde in Neustadt. Nach diesem Einschnitt siedelten sich wohl immer wieder Juden an, nachweislich jedoch spätestens 1372. Unter Pfalzgraf Ruprecht II. wurden im September/Oktober 1390 die Juden aus der ganzen Kurpfalz vertrieben.

Danach wird 1527 erstmals wieder ein Jude in Neustadt genannt. Aber Kurfürst Ottheinrich, der ab 1556 regierte, und seine Nachfolger verfolgten eine judenfeindliche Politik, so dass bis zum Jahreswechsel 1636/37 anscheinend keine Juden in der Stadt lebten. Mit den drei jüdischen Familien, die im Jahr 1661 in der Stadt ihren Wohnsitz hatten, war nach Ansicht des Rats der Stadt das Höchstmaß des Zulässigen erreicht.

Im Jahr 1731 hatte sich die Zahl der jüdischen Familien dann aber auf sieben erhöht. Im Lauf des 18. Jahrhunderts wuchs diese Zahl wohl beständig an, denn zu Beginn des 19. Jahrhunderts lebten in Neustadt 112 Juden. Bis 1835 erhöhte sich deren Zahl auf 124, um zur Mitte des Jahrhunderts wieder eine Größenordnung zu erreichen wie zu dessen Beginn. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verdreifachte sich dann die Zahl der Juden in Neustadt auf 335 im Jahr 1896.

Eine Synagoge ist auch in dem genannten Seelbuch des Liebfrauenstifts nachzuweisen. Sie stand im westlichen Teil des Judenviertels in der Nähe der Stadtmauer. Nach dieser mittelalterlichen Synagoge ist eine in der Hintergasse bekannt, die nach 1760 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wurde. Die jüdische Kultusgemeinde verkaufte dieses Gebäude im Jahr 1868, nachdem die neue Synagoge in der Ludwigstraße fertiggestellt war. Sie wurde 1938 zerstört und 1939 abgerissen.

Eine Judenschule ist in einer Urkunde des Pfalzgrafen Ruprecht I. vom 27. September 1356 erwähnt.

Eine Mikwe, das Ritualbad, war auch in Neustadt vorhanden. Noch im Bericht des zuständigen Kantonsarztes vom 26. Dezember 1828 wird der gute Zustand des Bads im Gegensatz zu anderen im Bezirk betont. Aus der Zeit nach 1838 gibt es dann keine Nachrichten mehr von einem Ritualbad in Neustadt.

In der Karolinenstraße 119 (jetzige Hauberallee 13) wurde im Jahr 1912 ein jüdisches Altersheim mit Platz für 130 Personen errichtet. Es wurde ebenso wie die Synagoge am 9. November 1938 in Brand gesteckt. im Jahr 1959 wurde an der Stelle ein neues Heim errichtet, das zwischenzeitlich abgerissen wurde, weil das Gelände einer anderen Nutzung zugeführt wurde.

Kulturdenkmal

Zum Jüdischen Friedhof in Neustadt an der Weinstraße findet sich ein Eintrag im Nachrichtlichen Verzeichnis der Kulturdenkmäler in Neustadt (Stand Juni 2022):

Robert-Stolz-Straße/ Ecke Harthäuserweg Jüdischer Friedhof (Denkmalzone)

1862 angelegt, 1922 erweitert, bis heute belegt; etwa 540 Grabsteine; neuklassizistische Trauerhalle mit

„maurischen“ Öffnungen, 1886, Arch. M. Lichtenberger

(Dr. Johannes Weingart, Neustadt an der Weinstraße, 2023)