Die Protestantische Pfarrkirche wurde 1865/66 nach einem Entwurf der Königlichen Baukommission Kaiserslautern im neugotischen Stil erbaut. Zu den erhaltenen Besonderheiten zählen ein Taufaltar von 1748, zwei Stiftungsfenster und vier Grabdenkmale.

Objektbeschreibung

Lutherische Gemeinde und barocke Simultankirche

Denkschrift Ludwigs II. zum Kirchenbau 1865

Kirchenaltäre

Orgeln

Figürliche Stiftungsfenster der Turmseite (1. Hälfte des 20. Jahrhunderts)

Schifffenster

Moderne Chorfenster aus Betonglas

Heutige Glocken

Frühere Glocken (1866/1923)

Grabdenkmale aus dem frühen 17. Jahrhundert

Die Luitpoldlinde von 1891 auf dem Vorplatz

Objektbeschreibung

Die heutige protestantische Kirche wurde 1865/66 an Stelle eines früheren, 1734 errichteten Pfarrhauses nach einem Entwurf der Königlichen Baukommission Kaiserslautern erbaut. Die Detailpläne wurden durch den Otterberger Maurermeister Massa ausgeführt. Das neugotische Gebäude mit Vorplatz liegt auf der Nordseite des Veldenzplatzes. Der dreigeschossige Turm ist in die mit einem Stufengiebel abschließende Südseite des Langhauses eingestellt und trägt einen spitzen Helm. Der Altarraum mit Fünfachtelschluss öffnet sich mit einem hohen Triumphbogen auf das mit einer flachen Holzdecke versehene Kirchenschiff (u.a. Schüler-Beigang 1999).

Umfangreiche Renovierungsarbeiten fanden in den Jahren 1962-1973 unter den Dekanen Rembe und Welker statt: Dabei wurde die Kanzel niedriger gesetzt, der Baldachin entfernt, neue Chorfenster eingesetzt, die Sitzbänke für Pfarrer und Presbyterium im Chorraum entfernt sowie ein neuer hölzerner Altar angeschafft. Die alte Empore, die auch rechts und links ins Kirchenschiff verlief, wurde auf den Eingangsbereich begrenzt. Das Kircheninnere wurde dadurch heller. Durch eine neue Bestuhlung wurde man in der Gestaltung flexibler. Der Fußboden wurde mit Hirnholzplatten wärmefreundlich gestaltet. Presbyterium und Pfarrer saßen von nun an neben der Kanzel (Popp 2018, S. 105f.). 1993/94 wurde die Kanzel unter Dekan Krumbach wieder erhöht, der Chorraum erweitert und vertäfelt und die Kirche neu gestrichen. Das Dach wurde ausgebessert und die Stadt setzte ein neues Uhrwerk in den Turm. Das Kreuz mit Hahn und Turmknopf wurden ebenfalls erneuert. (Fürus 2018, S. 109f.)

Von der alten Ausstattung sind nur noch die Kanzel und die um ihre Seitenarme verkürzte Empore erhalten. Aus der alten Simultankirche stammt noch der 1748 in Holland hergestellte, marmorne Taufaltar. Die heutige, im Jahr 1976 angeschaffte Steinmeyer-Orgel hatte bereits drei Vorläufer, von denen u.a. die erste von Carl Wagner (1866) und die zweite von Poppe & Söhne (1928) bemerkenswert sind. Zwei der ehemals drei farbigen Fenster befinden sich jetzt zu beiden Seiten des Turmes. An den Wänden der Turmhalle sind vier Grabplatten des frühen 17. Jahrhunderts angebracht, die von pfalzgräflichen Hof- und Staatsbeamten stammen.

Lutherische Gemeinde und barocke Simultankirche

Die im Mittelalter zur Großpfarrei Sankt Medard gehörende Gemeinde wurde mit der Gründung des Fürstentums Pfalz-Veldenz 1543 selbstständige lutherische Pfarrei. Zu ihr gehörten auch Lohnweiler, Wiesweiler und Heinzenhausen. Schon im Mittelalter dürfte der Ort eine eigene Kapelle besessen haben. 1725/26 wurde die im Winkel zwischen Haupt- und Bergstraße gelegene alte Kirche abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. In diesem besaßen die Katholiken das Simultanrecht, das erst 1858 endgültig aufgegeben wurde. Immer wieder ist vom schlechten oder gar baufälligen Zustand dieser Kirche die Rede und von den Spannungen zwischen Lutheranern und Katholiken. Am 16.07.1867 kam es zur Versteigerung der Simultankirche. Bürgermeister Philipp Bambauer erhielt den Zuschlag für seinen Sohn, den Stuhlmacher und Kaufmann Ludwig Bambauer. Heute steht an dieser Stelle ein Geschäftshaus. (Mehr zur Geschichte der Kirchengemeinde, siehe u.a. Paul 2018, S. 12-40)

Denkschrift Ludwigs II. zum Kirchenbau 1865

Die Denkschrift zum Kirchenbau von 1865, die sich im Kreisarchiv Kusel befindet und viele interessante Details liefert, lautet: „DENKSCHRIFT. Unter der Regierung des Allerdurchlauchtigsten Königs LUDWIG II. von Bayern, Pfalzgrafen zu Rhein, unter der Landesregierung des Präsidenten v. Hohe in Speyer, unter dem Königlichen protestantischen Consistorium zu Speyer, des Directors Glaser, der geistlichen Räthe Friedrich Philipp Heinrich Moschel und Carl Philipp König, und des weltlichen Rathes Munzinger, unter dem Königlichen Decan Wilhelm Heinrich Welker in Wolfstein und dem Königl. Bezirksamtmann Klostermaier in Kusel, unter der Amtsführung des Bürgermeisters Philipp Bambauer und des Adjunkten Jakob Mettel zu Lauterecken, unter der Seelsorge des Pfarrers und Seniors Conrad Prehn, eines vertriebenen Schleswig=Holsteiners, und dessen Amtsgehülfen Joseph Candidus aus Trippstadt, welchen als Presbyterzur Seite stehen: 1) Heinrich Böhl, 2) Jakob Gebhart, 3) Jakob Mettel, 4) Philipp Bambauer, sämmtlich aus Lauterecken, 5) Philipp Daniel Knapp und 6) Nikolaus Blumröder, beide aus Lohnweiler, 7) Peter Keller aus Heinzenhausen, 8) Johann Nikolaus Wannemacher, 9) Christian Miller, beide aus Cronenberg, wurde am 31. Mai 1865 der Grundstein zu der neuen protestantischen evangelischen Kirche zu Lauterecken gelegt und demselben diese Denkschrift, sowie eine Landesmünze vom laufenden Jahre und eine Flasche Wein vom hiesigen Gewächs vom Jahrgang 1862 zur Kunde für die Nachwelt einverleibt. Die Gemeinde Lauterecken besteht aus dem Pfarrort, der Stadt Lauterecken mit 806 Seelen und den Parochialortschaften Lohnweiler mit 384, Heinzenhausen mit 136 und Cronenberg mit 286 Seelen, zusammen 1612 Seelen evangelischen Bekenntnisses. Die Kosten zum Bau wurden aufgebracht durch freiwillige Beiträge, theils aus der Gemeinde selbst 7111 fl. [=Gulden], theils auch durch eine Hauscollecte in der Pfalz, die nach Abzug der Reisekosten für die Collectirenden die gleiche Summe von 7111 fl. eintrug. Außerdem wurden von hoher Königlicher Regierung aus dem Kultusbaufond 1500 fl. und aus der Lauterecker Kirchschaffnei 1000 fl. beigesteuert. Spann= und Handdienste leistete die Gemeinde freiwillig. Die Orgel für die neue Kirche schenkt Herr Carl Boesel zu New=Bremen in Amerika. Der Plan zu diesem Bau wurde von dem Baubeamten Geyer in Kirchheim entworfen und von dem Baubeamten Morgens in Kaiserslautern im Einzelnen vollendet. Letzterem wurde die Ausführung des Baues übertragen und folgende Bauhandwerker haben daran gearbeitet: 1) Der Maurer= und Steinhauermeister Jacob Massa von Otterberg, 2) der Zimmermeister Heinrich Dick von Odernheim, 3) der Schreinermeister Philipp Heydweiler von Otterberg, 4) der Dachdecker Joseph Brandt von Lauterecken und Schieferdecker Georg Henkel von Ludwigshafen, 5) der Glasermeister Casimir Meino von Lauterecken, und 6) der Schlossermeister Justus Schmelzer von Lauterecken. Die Steine zum Bau sind aus dem Gemeindebruch im Oberberg genommen. Psalm 26, 8. Herr ich habe lieb die Stätte Deines Hauses, und den Ort, da Deine Ehre wohnet! Der Herr segne das Werk unserer Hände, und bewahre uns in Gnaden vor allem Schaden Leibes und der Seele. Amen.“ (Prot. Kirchengemeinde Lauterecken 2018, S. 61-63)

Kirchenaltäre

Das einzig Bedeutende, das aus der ehemaligen barocken Simultankirche in die neue Kirche herübergenommen wurde, ist der prachtvolle, einbeinige und aus Marmor gefertigte Tischaltar. Es handelt sich dabei um das Geschenk des Lauterecker Johann Joachim Bösel, der aus Waldgrehweiler (heute Donnersbergkreis) stammte. Bösel soll ihn in Holland haben fertigen lassen. Die folgenden Inschriften sind umlaufend in den Altar eingemeißelt: „I:LUdOVICUS CONRADUS V: EMMELIUS / POllIUS INSPECTOR / IOHANN IOACHIM BÖSELL. ANNO 1748“. Der renommierte Kirchenhistoriker Dr. Bernhard H. Bonkhoff sieht den einbeinigen Tischaltar aus Stein, der an frühchristliche Vorbilder anknüpft, als „eine liturgische und kunstgeschichtliche Seltenheit“ (Bonkhoff 2016, S. 184f.). Über diese bewusst evangelische Altarform mit einer Blütezeit im 16./17. Jahrhundert wurde bisher nur wenig geforscht. Sie steht für die „evangelische Schlichtheit und Bescheidenheit“ und ist ferner ein Hinweis auf die „eucharistische Tischgemeinschaft des Hauptes mit seinen Gliedern“. Neben seinem bekannten Vorkommen im Elsass, in Hessen und der deutschen Schweiz ist seine Verbreitung in den benachbarten Gemeinden am Glan (Ilgesheim, Lauterecken, Offenbach und Wiesweiler) sehr auffällig (vgl. ebd., S. 207). Bonkhoff kommentiert das einzigartige Lauterecker Objekt wie folgt: „Eine der qualitätsvollsten Tischaltäre steht im pfälzischen Lauterecken. Seine hervorragende Gestaltung hat ihn zweimal überdauern lassen, als er in die 1866 erbaute Kirche übernommen wurde und als die als Künstlerin wirkende Gattin eines Dekans für die Neugestaltung des Altarbereichs tätig wurde. […] Bei der völligen Ausräumung des Kircheninnern ab 1962 wurde dieser Altartisch aus dem Chor herausgenommen und durch einen modernen Altarblock ersetzt. Seither steht er seitlich am Chorbogen und dient als Ständer für die Tauf.“ (Ebd., S. 199)

Am 17. Juni 1974 wurde beschlossen, einen neuen Altar anzuschaffen. Der alte sollte nach Anweisungen der Bauabteilung kleiner gemacht werden und als Tauftisch Verwendung finden. Diese Funktion erfüllt er noch heute. Der neue, massive Altar wurde durch eine Spende des ehemaligen Gemeindemitglieds, der Deutschamerikanerin Rosel S. Rodenhurst (geb. Schardt) aus Long Island/New York, in Erinnerung an ihre Eltern Johannes und Maria Schardt an Pfingsten 1975 gestiftet. Hergestellt wurde er aus Eichenholz in der Schreinerei Fritz Graf in St. Julian. Ein Bronzekreuz von Anneliese Welker-Stahel ziert den eichenen Altar. Anfang der 1990er Jahre wurde der Altarraum neu gestaltet. (Fickert 2018, S. 69-72)

Orgeln

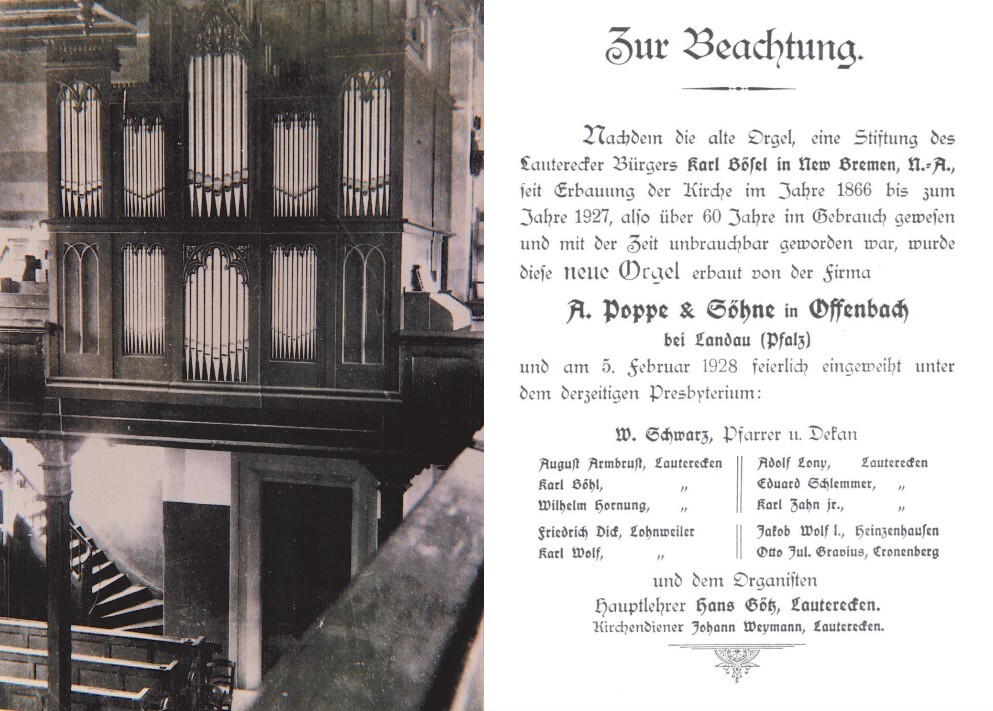

Für die Prot. Pfarrkirche von Lauterecken können vier Orgeln nachgewiesen werden.

Die heutige (vierte) Orgel (1976)

„[…] Nach Abschluss der Kirchenrenovierung wurde dann auf Betreiben von Dekan Welker die Steinmeyer-Orgel der Kapelle des Predigerseminars Landau von 1966 angekauft, die schon 1972 abgebaut und im Seminar eingelagert worden war. […] Die Orgel erhielt ein geschlossenes Gehäuse und wurde mit geänderter Mechanik nach mancherlei Diskussionen über den Standort in der linken vorderen Ecke des Kirchenraums - quasi über Eck - ebenerdig aufgestellt. Die Einweihung fand am 6. Mai 1976 statt. Das Instrument: Die Orgel war als op. 2151 von der Orgelbauwerkstatt G. F. Steinmeyer & Co / Oettingen als Schleifladenorgel mit voll-mechanischer Traktur mit 14 klingenden Registern erbaut worden. […] Wie sich in den folgenden Jahren herausgestellt hatte, waren die Befürchtungen hinsichtlich der ungenügenden Klangstärke berechtigt. […] Erst im Jahre 2013 konnte dann die lang ersehnte und geforderte klangliche Verbesserung am bisherigen Standort durch die Orgelbauwerkstatt Rainer Müller/Merxheim laut deren Angebot vom 20. Dezember 2011 vorgenommen werden. Die wesentlichsten Verbesserungen waren: - Austausch von Sifflöte 2' mit Prinzipal 2', - Einbau eines Gedacktbass 8' im Pedal anstelle des Pommer 8', - Überarbeitung bzw. Neubelederung der übrigen Ladenbälge, - Ausreinigung und technische Instandsetzung, - Gründliche Neuintonation der Orgel, soweit dies möglich war. Im Prüfungsbericht des Verfassers vom 1. November 2013 wird ausgeführt, dass durch die Nachintonation und den Registertausch sich der Klangeindruck des Werkes erfreulich verbessert habe, da nun die Raumverhältnisse gebührend berücksichtigt worden seien. Mit diesen sehr sorgfältig ausgeführten Arbeiten hat die Steinmeyer-Orgel eine Aufwertung erfahren, wenngleich man sich nach wie vor klangliche Wünsche (Einbau von Zungenstimmen) versagen muss. Aber das solide gebaute Werk ist für gottesdienstliche Aufgaben sehr gut geeignet und die klanglichen Arbeiten haben dem Instrument zum Vorteil gereicht.“ (Kaleschke 2018, S. 91-94)

Die erste Orgel (1866)

„Schon frühzeitig war man sich einig, dass mit der neuen Kirche auch eine Orgel notwendig werden würde. Erleichtert wurde die Entscheidung, nachdem der von Lauterecken nach Amerika ausgewanderte Kaufmann Carl Bösel bei einem Verwandtenbesuch in seiner Heimatgemeinde im Jahre 1862 eine namhafte Summe der Gemeinde zur Anschaffung einer Orgel hatte zukommen lassen, nachdem er von den Neubauplänen erfahren hatte. […] Am 7. August 1865 konnte der Accord= Orgelbauvertrag mit Wagner [Carl Wagner von Kaiserslautern, 1798-1868, Kosten 2.534 fl] unterzeichnet werden; aufgrund von vorher geführten Verhandlungen wollte Wagner für eine Orgel mit 16 klingenden5 Registern zunächst nur einen Betrag von 2035 fl. Er hatte sich auch bereit erklärt, die ursprüngliche Forderung auf 2262 fl zu ermäßigen, wenn ihm die Zinsen aus der Schenkung Bösels überlassen würden. Als Liefertermin war Juli/August 1866 vereinbart, so dass die Orgel bei der Einweihung der Kirche zur Verfügung stehen würde. Am 3. September 1863 quittierte Wagner den ersten Zahlungstermin mit 800 fl, den zweiten Termin mit 1.000 fl unmittelbar nach der Aufstellung der Orgel am 1. September 1866. Den dritten und letzten Termin erhielt er ein Jahr später mit 394 fl 48 xr, nachdem er die neue Orgel nochmals durchgesehen und gestimmt hatte. Das Instrument: Es handelte sich um eine in die Brüstung der Empore am Turm eingebaute Orgel mit neugotischem Prospekt und seitlich angebrachter Spielanlage. Die beiden Manualwerke - Hauptwerk auf dem Obermanual und Unterwerk auf dem unteren Manual - besaßen Schleifladen, das Pedal eine Kegellade. Zwei Kastenbälge und ein zusätzlicher Magazinbalg sorgten für ausreichende Windversorgung, wie aus dem Prüfungsbericht entnommen werden kann. […] Das Werk war ein typisches Instrument der damaligen Zeit: starkes Hauptmanual für Choralbegleitung und Vor- und Nachspiele und schwaches Unterwerk für Begleitungen und Zwischenspiele. Das Pedal war ein reines Baßklavier. Am 1. September 1866 legte Trutzer seinen Prüfungsbericht vor, nachdem er tags zuvor das Instrument ausführlich geprüft hatte. Er beurteilte die Orgel als alles solide, sauber und kunstgerecht gearbeitet, so dass man sagen kann, dass Herr Wagner ein gutes Orgelwerk geliefert hat. Bei seinem erneuten Besuch in Lauterecken im Jahre 1869 schenkte Carl Bösel die Orgel auch notariell der Gemeinde. […] Wie unterschiedlich schon nach dreißig Jahren über das Werk geurteilt wurde, geht aus der Pfarrbeschreibung von 1896 hervor, wo die Orgel als ein wenig rühmliches Fabrikat des ehemaligen Orgelbauers Wagner von Kaiserslautern bezeichnet wurde.“(Ebd., S. 83-86)

Die zweite Orgel (1927)

„Im Ersten Weltkrieg mussten im Jahre 1917 die Prospektpfeifen aus Zinn zu Rüstungszwecken ausgebaut und abgeliefert werden; für 58 kg wurden 400,40 Mk vergütet. Der pfeifenlose Prospekt bestimmte fortan das Bild für die nächsten zehn Jahre. Der sich stetig verschlechternde Zustand der Orgel war der Grund, warum schon 1926 Pläne zu einem Neubau entstanden. […] Am 3. Februar, ergänzt am 17. Februar 1927, legte Poppe sein endgültiges Angebot vor, das die Einbeziehung und Verbreiterung des alten Orgelprospekts (auf die Breite des Turms) vorsah und mit einer Summe von insgesamt 12.980 Mk abschloss. Vorher hatte das Pfarramt noch bei verschiedenen Pfarrämtern um Auskunft über die Firma gebeten; diese waren in der Regel günstig ausgefallen. Am 28./29. März 1927 wurde der Vertrag mit Poppe abgeschlossen. Die Vertragssumme lautete nunmehr auf 12.600 Mk. Aufgrund des Antrags vom 30. März erfolgte die Genehmigung des Vorhabens am 13. April 1927. Durch verschiedene Umstände bedingt konnte der ursprünglich vereinbarte Liefertermin - Oktober 1927 - nicht eingehalten werden. Erst im Januar 1928 wurde die Orgel angeliefert und aufgebaut. Die Einweihung fand am 5. Februar 1923 statt. […] Das Instrument: Die neue Orgel - im verbreiterten und ergänzten alten Gehäuse - besaß wie die frühere Orgel 16 klingende Register; ein 17. Register hatte keine eigenen Pfeifen, sondern war eine sog. ‚Windabschwächung' des Pedalregisters Subbass 16'. Der Prospekt war durch Erweiterung der schmalen Prospektfelder auf die neue Breite von 4,42 m gebracht worden. Das Werk besaß pneumatische Spiel- und Registertraktur, Taschenladen und einen rechts seitlich angebauten, mit Rolldeckel verschließbaren Spieltisch, sowie eine Vielzahl von Spielhilfen. […] Den Zweiten Weltkrieg überstand die Orgel ohne Schäden. Im Jahre 1958 begutachtete Landeskirchenmusikdirektor Adolf Graf von Speyer das Werk und fällte ein vernichtendes Urteil: Die Orgel sei unbedeutend, der Prospekt hässlich und er stelle nur eine leere Fassade dar. Er empfahl dringend einen Neubau. […] Erst im Zuge der großen Kirchenrenovierung bzw. Umgestaltung, die ab 1963 diskutiert und einige Jahre später auch durchgeführt wurde, kam die Beschaffung einer neuen Orgel in die entscheidende Phase. Die Poppe-Orgel wurde abgebaut und verschrottet - die innere Einrichtung der Kirche wurde neu geordnet und purifiziert.“ (Ebd., S. 87-90)

Die dritte Orgel (1960er)

„Als Ersatz lieferte die Firma Oberlinger zunächst noch ein Positiv mit vier klingenden Registern ohne Pedal, das fortan für die Gottesdienstmusik Verwendung fand. Die Disposition lautete: Gedackt 8', Rohrflöte 4', Principal 2', Cymbel 1-2fach. Das Instrument befindet sich jetzt in Lohnweiler im ehemaligen Schulhaus und jetzigen Gemeindehaus der politischen Gemeinde, wo die Gottesdienste abgehalten werden.“ (Ebd., S. 90f.)

Figürliche Stiftungsfenster der Turmseite (1. Hälfte des 20. Jahrhunderts)

Von den drei ehemaligen Chorfenstern aus Buntglas wurde eines während des Zweiten Weltkrieges zerstört. Die beiden verbliebenen Farbfenster wurden im Zuge der großen Renovierung (1962-1973) restauriert und nach einer Maßanpassung an der Südostseite beiderseits des Turmes eingebaut (Giebelfenster). Es handelt sich bei den Farbfenstern um Stiftungen aus den Jahren 1912 und 1920. Am 30. November 1946 machte man sich Sorgen um die schadhaften Kirchenfenster und bat um Zuteilung von neuem Glas: „In der Kirche sind in den gemalten Fenstern grosse Lücken, durch die die kalte Luft einströmt. […].“ Am 13. Juni 1949 lesen wir über die Fenster: „Instandsetzung der Fenster ist erfolgt bis auf die 3 Chorfenster mit farbiger figuraler Darstellung. Von diesem ist das rechte Fenster zerstört, das mittlere Fenster mit segnendem Christus beschädigt (Kopf). Hierzu wurde vorgeschlagen, die beiden noch vorhandenen Chorfenster in die beiden ersten am Chor anschließenden beiderseitigen Langhausfenster einzusetzen, so dann 3 neue Chorfenster nach Entwürfen eines Künstlers fertigen und einzubauen.“ Dieser Wunsch sollte noch viele Jahre unerfüllt bleiben. 1950 lesen wir von der provisorischen Verglasung des Chorfensters mit Kathedralglas. Bei den beiden an der Turmseite (Eingangsfront) angebrachten alten Chorfenstern handelt es sich im Einzelnen:

1. Das linke Fenster zeigt den stehenden segnenden Christus, es ist also das ehemalige Mittelfenster des Chores und stammt aus dem Jahr 1912. In seinem unteren Teil erinnert es an den Reformator Martin Luther (1483-1546).

2. Das rechte Fenster am Treppenaufgang befand sich früher auf der linken Seite des Chores. Es zeigt Christus, wie er sich einem sitzenden Soldaten des Ersten Weltkrieges zuwendet. Im Spitzbogen im oberen Teil befindet sich das Eiserne Kreuz mit der Jahreszahl 1914. Im unteren Teil wird mit einem Bild an den Reformator Johannes Calvin (1509-1564) erinnert. Darunter befindet sich der Text: „Zum Andenken an ihre im großen Völkerringen heldenmütig gefallenen Söhne.“ Dieses Fenster muss aus dem Jahr 1920 stammen.

Der Turm enthält im oberen Bereich noch drei Turmfenster. Ab dem 17. März 1945 wurde durch die amerikanische Artillerie von Westen auf Lautereckens Wohnbereich geschossen. Dabei soll auch der Turm der Protestantischen Kirche getroffen und beschädigt worden sein. (Fickert 2018, S. 97-99)

Schifffenster

Die Schiff-, Langhaus- oder Seitenfenster - fünf auf jeder Seite - waren bzw. sind, wie auch alle anderen Fenster ursprünglich, aus gewöhnlichem Fensterglas hergestellt. Es handelte sich um eine Verglasung in Blei mit halbweißem Glas. Die ersten Glaserarbeiten führte 1865 der Lauterecker Glasermeister Casimir Maino durch. Am 7. März 1950 lesen wir von einem zerstörten Schifffenster, das „entsprechend den übrigen wieder hergestellt“ wurde. Bei der Renovierung der 1960er Jahre wurden alle Fenster im Schiff neu in Bleifassung verglast. Die Glaserarbeiten wurden von der in Lauterecken ansässigen Firma Böhl durchgeführt. (Ebd., S. 100)

Moderne Chorfenster aus Betonglas (1966)

Im Zuge der großen Kirchenrenovierung der 1960er Jahre war auch vorgesehen, drei neue, moderne Chorfenster in der Größe 96 x 433 cm zu installieren. Im Jahr 1966 wurde dafür extra ein Künstlerwettbewerb veranstaltet. Die Ausschreibung erfolgte am 1. April 1966 und Abgabetermin war der 5. Mai 1966. Gewünscht war ein „christliches Motiv in moderner Art“. Ein Gutachterausschuss, dem auch der Kunsthistoriker Direktor Wilhelm Weber aus Kaiserslautern angehörte, wählte nach den Kriterien Komposition und technische Durchführbarkeit unter drei eingereichten Entwürfen den besten für Lauterecken aus. Den ersten Preis gewann der Kunstglasermeister Kurt Kölbel aus Kaiserslautern für seine Betonglasfenster. Kurt Kölbel stellt in den Chorfenstern die drei kirchlichen Hauptfeste Weihnachten, Ostern und Pfingsten dar. Zunächst die beiden Seitenfenster: Das Weihnachtsfenster enthält als Symbol den Stern von Bethlehem und das Pfingstfenster die Taube, den heiligen Geist. Als Mittelpunkt zwischen den beiden symbolisiert das hervorgehobene Mittelfenster Ostern mit der figürlichen Darstellung des Erlösers. Durch die medaillonartige Form stehen jeweils die Motive im Mittelpunkt eines jeden Fensters. Hersteller der Chorfenster ist die Firma Georg Kölbel & Söhne aus Kaiserslautern. (Ebd., S. 100-101)

Heutige Glocken (1950)

„Die heutigen drei Glocken mit den Tönen g1 + 1, b1 ± 0 und c2 + 1 wurden 1950 vom Bochumer Verein für Gussstahlfabrikation gegossen. Es handelt sich bei diesen drei Glocken nicht um Bronzeglocken, sondern um Gußstahlglocken. Diese wurden vermehrt nach dem Zweiten Weltkrieg angeschafft, da die Angst damals bestanden hatte, dass Bronzeglocken wieder für Kriegszwecke von den Türmen genommen werden könnten. Bronzeglocken bestehen aus 78 % Kupfer, dem für die Rüstung wertvollen Rohstoff, und ca. 20 % Zinn. Gussstahlglocken hingegen bestehen aus Roheisen mit ca. 1,7 % Kohlenstoff. […] Die Kosten damals beliefen sich mit Stahlglockenstuhl auf 4.830 DM. Die Gussstahlglocken wurden am 24.04.1950 durch den amtl. Glockensachverständigen, Pfarrer Fehn, im Bochumer Werk geprüft. […] Am 29. Juni 1950 fand die Turmprüfung vor Ort in Lauterecken statt. Im Jahr 1958 wurden elektrische Läutemaschinen angeschafft.“ (Müller 2018, S. 65-68)

Die Inschriften der Glocken von 1950 lauten: 1) „Kirche Lauterecken 1950 Dank der Heimgekehrten und Überlebenden. Ps 50, 14 u. 15. Opfere Gott. Dank und Bezahlt“ 2) „Hört des Herrn Wort. Betet und Arbeitet. Wachet und Betet.“ 3) „1956 Christus ist die Auferstehung und das Leben. Gedenket der Gefallenen und Vermissten. Freunde aus Amerika haben mich der evangelischen Kirche Lauterecken gestiftet.“

Frühere Glocken (1866/1923)

„Das erste Geläut der Prot. Kirche Lauterecken wurde 1866 in der Glockengießerei Lindemann in Zweibrücken, mit den Tönen g1 - h1 - d2 gegossen. Die beiden größeren Glocken wurden im 1. Weltkrieg 1917 demontiert. Verblieben ist die kleinste Glocke. 1923 wurden von der Glockengießerei Pfeifer in Kaiserslautern zwei Glocken mit den Tönen fis und cis zur Glocke von 1866 hinzugegossen. Leider haben diese beiden Glocken nur 19 Jahre von 1923 bis 1942 geläutet, da sie für Kriegszwecke wieder vom Turm genommen wurden. Verblieben ist, wie im 1. Weltkrieg auch, die kleinste Glocke. […] Mit Schreiben vom 3. Mai 1950 fragt der damalige Lauterecker Pfarrer bei dem Sachverständigen an, ob er eine Gemeinde wüsste, welche die kleine Bronzeglocke von 1866 haben möchte. Zitat: ‚Unsere Bronzeglocke (cis) mit 227 kg ist noch abzugeben, wissen Sie eine Gemeinde?' […] Wo allerdings die kleine Glocke von 1866 verblieben ist, ist nach den vorliegenden Akten nicht mehr zu ermitteln.“ (Ebd., S. 65-68)

Grabdenkmale aus dem frühen 17. Jahrhundert

Grabdenkmale kennzeichnen einerseits den Ort des Begräbnisses und sichern darüber hinaus das Gedächtnis der Verstorbenen (Memoria). Im Jahr 1904 wurden vier Grabdenkmale, die sich auf dem alten Lauterecker Friedhof befanden und noch aus der Zeit der Pfalz-Veldenzer (frühes 17. Jahrhundert) stammen, unter Zustimmung der Gemeinde und auf Kosten des Presbyteriums in der Turmhalle der Protestantischen Kirche aufgestellt. Dank eines Zuschusses der Denkmalpflege konnten sie restauriert werden. Sie stammen von verstorbenen Hofbeamten aus den Jahren 1604, 1606, 1616 und 1625 und sind mit gut erhaltenen Familienwappen geschmückt. Die Schrift ist auf den Rahmen umlaufend angebracht. Der Sprachgebrauch des 17. Jahrhunderts ist heute zum Teil nicht mehr für jeden eindeutig und verständlich zu lesen. […] Die Grabdenkmale bedeckten wohl einst als Grabplatten die im Kirchenboden der ehemaligen lutherischen Kirche gelegenen Gräber und wurden später häufig an der Innenseite der Kirchenwand angebracht. Sie gelangten vielleicht schon beim Kirchenneubau 1725 oder aber erst 1865/66 auf den Friedhof (Zink 1968, S. 145). Näheres ist nicht überliefert (vgl. auch im Folgenden Fickert 2018, S. 73-82).

1. Philipp Jacob von Flersheim (1604 verstorben), pfalzveldenzischer Hofmeister von Pfalzgräfin Anna Maria (Witwe seit 1592)

Maße: 217 x 102 cm, Wappen: Die Grabplatte ist geziert mit den adligen Stammwappen der „Flersheim“ (zweimal), „Hyndingenn“, „Blickvo lichtenberk“ (Blick von Lichtenberg), „Bayr von Bopart“, „Sanct Ingbrecht“, „Gentersberg“, „Frylapen“, „Laplengudt“, Rundumbeschriftung in Fraktur: „Im Jahr Christi 1604 den letzte tag may ist in Gott seliglich entschlaffen. der gestrenge, edle, und veste Philips Jacob vo Flörschei genant. der Pfalz Velden: Witwin Hof=meister, de Gott samt allen gläubige. ein Fröhliche Ufferstehung verleihen wolle. Amen.“

2. Maria Martha Preyll (1552-1606), Ehefrau des Lauterecker Landschreibers Johan Preyll

Maße: 205 x 107,5 cm, Wappen: Die Grabplatte ist geziert mit den Wappen der Herrschaften „Byschweiler“ (Bischweiler) und „Münster“ sowie die Familienwappen „Preyll“ und „Wagner“. Rundumbeschriftung in Fraktur: „Alhie Ruhet in Gott die Thugentsame Frauw Maria Martha Preylin, Weiland des Ehrnuchsten Johan Preyll des Jüngern Landschreibers Zu Lautterecken eine Eheliche Hausfrauw und hinterlassene Witwe So Anno 1552 den 4 Juny geborn Und den 24 Decemb: Anno 1606 im Herrn seliglich entschlaffen Ihres Alters 54 Jahr 3 Monat Und 1 Tag Der Allmächtige Gott wolle Ihr am Jüngsten Tag eine Froliche aufferstehung gnedig verleihen.“ Biblischer Spruch: „Hiob 19 Cap. [25-27] Ich weis das mein Erlöser lebet und er wirdt mich hernach aus der erden aufferwecken und werde darnach mit dieser mei= ner haut umbgeben werden, und werde in meinem Fleisch Gott sehen, Denselben wird ich wi= sehen, Und Meine Augenn werden Thu schauwen Und kein Frembder.“

3. Anna Maria von Steincallenfels (1597-1616), Edelfräulein am pfalz-veldenzischen Hofe von Pfalzgraf Georg Gustav (Regierung 1592-1634)

Maße: 189 x 95 cm, Wappen: Die Grabplatte ist geziert mit den Stammwappen der Edlen von „CALLENFELS“ (zweimal),

„EHRMTRAVT“ (Irmtraut), „COPPENSTEIN“, und „FREY VON DERN“. Rundumbeschriftung in Kapitalis/Antiqua mit Versalien: „HIE RVHET IN DEM HERREN DIE WOLEDLE VIEL EHREN VND TVGENTREICHE IVNGFRAW ANNA MARIA VON STEIN CALLENFELS WELCHE ANNO 1616 DEN 14 MONATS TAG IVNY VOR MITTAG ZWISCHEN 9 VND 10 VHREN AVS DIESER WELT SELIGLICH ABGESCHEIDEN IHRES ALDERS 19 JAHR 10 MONAT 4 TAG VND 3 STVND DEREN DER ALMECHTIG GOTT AM IVNGSTEN TAG EINE FRÖLICHE VFFERSTEHVNG GNEDIGLICH VERLEIHENWOLLE AMEN“

4. Heinrich Wolders (1571-1625), Landschreiber in Lauterecken unter den Pfalzgrafen Georg Johann I. und Georg Gustav

Maße: 207 x 107 cm, Wappen: Die Grabplatte ist geziert mit den Familienwappen Wolders und Preyll. Rundumbeschriftung in Fraktur: „Alhie ruhet in Gott der Ehrnvest Heinrich Wolders Landschreiber alhie zu Lauterecken so Anno 1571 in der fürnemen Statt Brem an Pauli Bekherung geborn Und den 2 Marty Anno 1625 im Herr Entschlaffen seines Alters im 54 Jahr 6 Wochen und 1 tag der Allmachtig Gott wolle ihm am Jüngsten tag ein fröwliche Aufferstehung gnädig Verleyhen Amen“, Biblische Sprüche: „2. Timoth: am 4 [7-8] Ich hab einen gütten kampff gekmpffet ich hab den lauff vollendet ich hab glauben gehalten. Hinfort ist mir bey gelegt die kron der Gerechtig= keith, welche mir der HERR an jenemtag , der gerechte Richter geben würdt, nicht mir aber all ein, sondern auch allen die seine erscheinung lieb haben. ./. 2. Timoth: am 1 [12-14] Ich weis an welchen Ich glaube und bin gewis das Christus mein Erlöser mir mein beylag kann be waren bis an ienen tag“

Die Luitpoldlinde von 1891 auf dem Vorplatz

Die Luitpoldlinde auf dem Kirchenvorplatz wurde im Jahr 1891 gepflanzt, wohl zu Ehren des 70. Geburtstages des Prinzregenten Luitpold von Bayern am 12. März. Eine umfangreiche Baumsanierung wurde im Herbst 2014 durchgeführt. Das Kriegerdenkmal von 1866 und 1870/71 entstand erst im Jahr 1912 auf Initiative des Militärvereins. (Fickert 2018, S. 138)

Die Protestantische Pfarrkirche in der Kirchgasse 6 wird im Nachrichtlichen Verzeichnis der Kulturdenkmäler des Kreises Kusel (Stand 29.04.2021, dort S. 18) geführt. Der Eintrag lautet: „Prot. Pfarrkirche Kirchgasse 6, neugotischer Saalbau mit Stufengiebeln, Glockenturm, 1865/66; platzbildprägend“.

(Jan Fickert M.A., Stadt Lauterecken, 2021)