Zweite parallel zur Limes-Uferstraße verlaufende Alte Römerstraße zwischen Neuss und Köln

Römische Trasse, Nasser Limes

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege, Archäologie, Denkmalpflege, Landeskunde

Gemeinde(n): Dormagen, Köln, Neuss

Kreis(e): Köln, Rhein-Kreis Neuss

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 51° 02′ 25,16″ N: 6° 52′ 2,33″ O 51,04032°N: 6,86731°O

Koordinate UTM 32.350.487,23 m: 5.656.473,15 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.560.873,62 m: 5.656.490,54 m

-

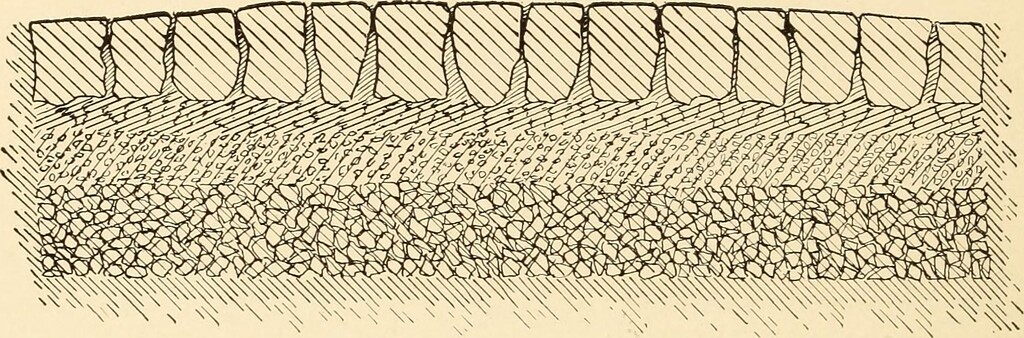

Römische Hafenstraße in ihrem Urzustand (1960er/1970er Jahre)

- Copyright-Hinweis:

- Urheber unbekannt / Archiv Römisch-Germanisches Museum der Stadt Köln

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

-

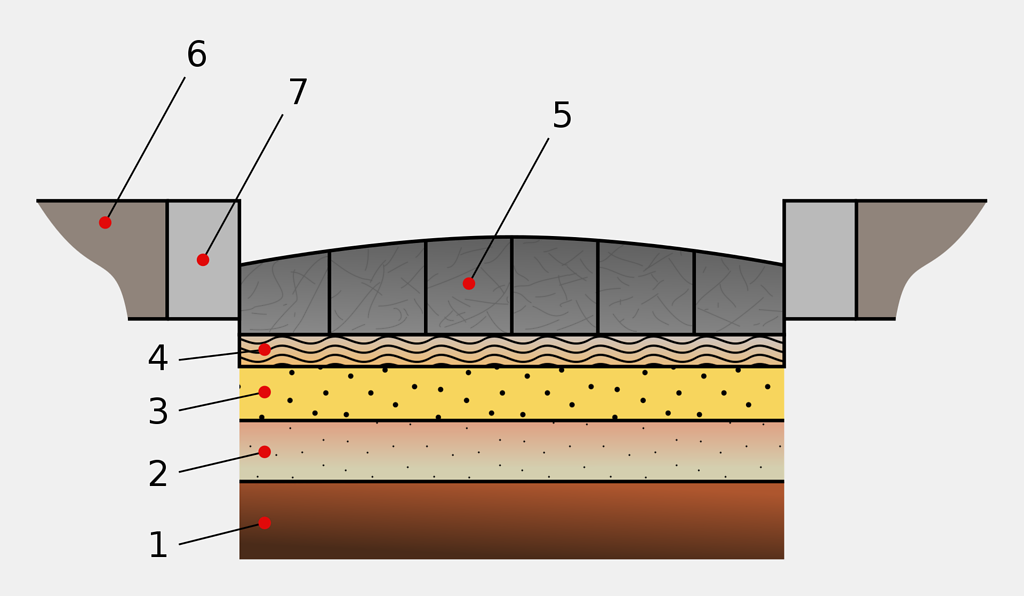

Querschnitt einer Römerstraße, Zeichung zum Aufbau mit Kantsteinen und Drainagegräben (Darstellung von 1902).

- Copyright-Hinweis:

- Public Domain / gemeinfrei

- Fotograf/Urheber:

- William Pierson Judson

- Medientyp:

- Bild

-

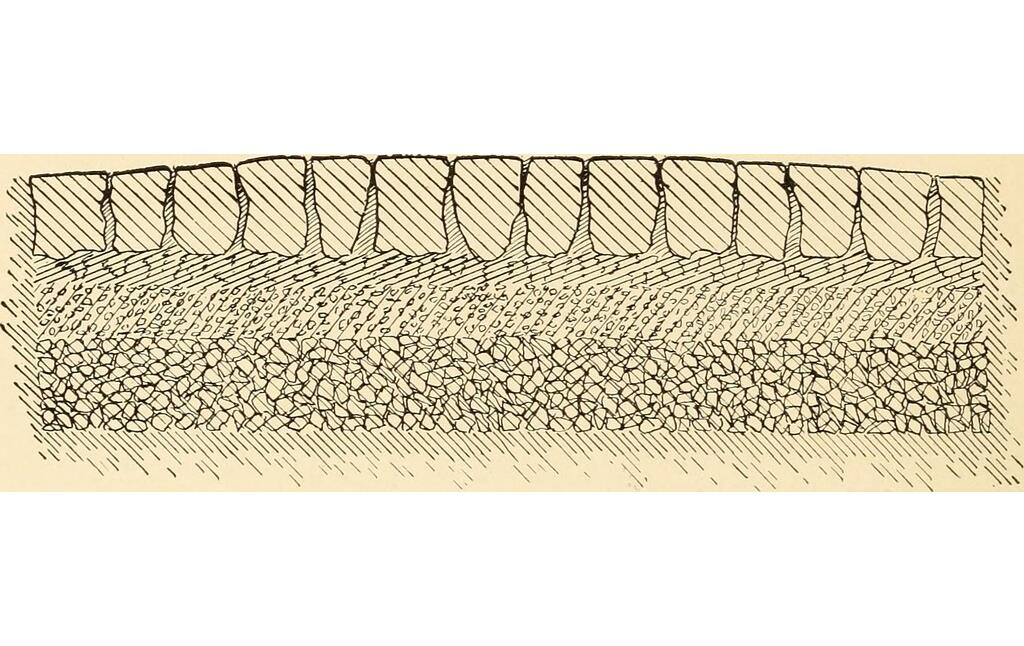

Querschnitt einer Römerstraße

- Copyright-Hinweis:

- Smith, William, Wayte, William, Marindin, G. E. / CC-BY-SA-3.0

- Fotograf/Urheber:

- G. E. Marindin; William Smith; William Wayte

- Medientyp:

- Bild

-

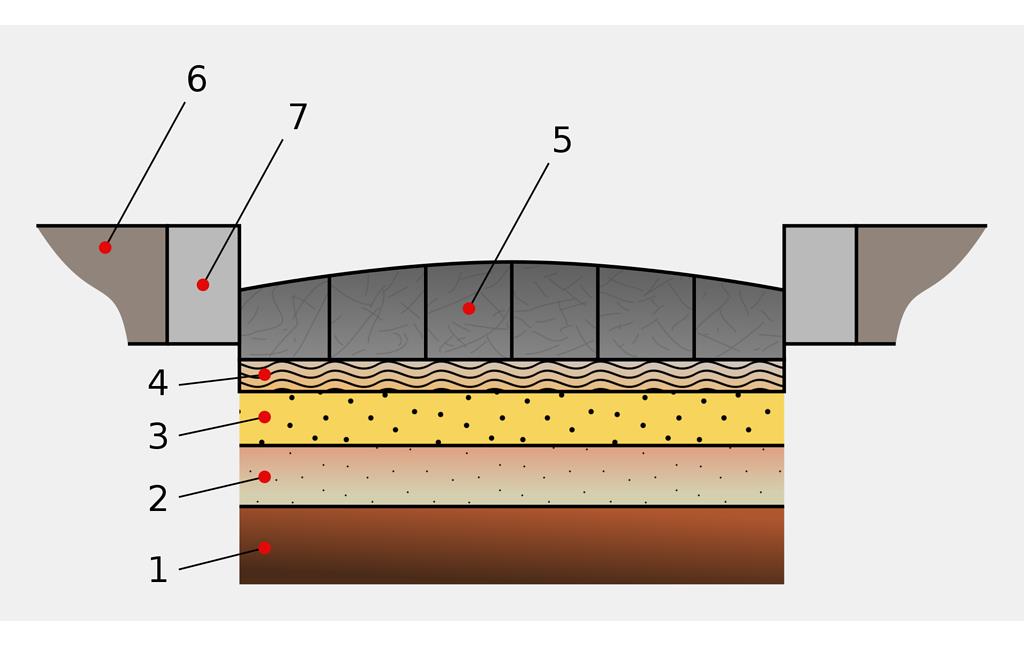

Römischer Straßendamm der "Agrippa-Straße" (2008)

- Copyright-Hinweis:

- Thuns, Michael / LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Michael Thuns

- Medientyp:

- Bild

Funktion der Römerstraßen

Römerstraßen waren die „Autobahnen der Antike“. Sie waren das Rückgrat des Römischen Reiches und wurden zu den Kulturachsen Europas.

Römerstraßen führen nach Möglichkeit über Hochebenen, Scheitel- und Kammwege. Wo es sich für ihre Ziele anbot, griffen die Römer gerne auf uralte, vorgeschichtliche, natürliche Wegführungen zurück, die sie dann als „Schnellstraßen“ ausbauten.

Die Straßen dienten, wie heute auch, dem Handel und Reiseverkehr, aber auch dem Truppen- und Nachrichtentransport. Sie mieden enge Täler, und waren immer unter dem Aspekt der Sicherheit auf gute Sicht und Trockenheit gebaut.

Zur Überwachung und Nachrichtenübermittlung wurden an den meisten Fernstraßen auf Sichtweite Signal- und Wachttürme errichtet. Die Nachrichtenübermittlung geschah nach Art eines Morsesystems. Über Tag wurden optische (Spiegel) oder Rauchsignale genutzt, Feuersignale bei Nacht und Fanfarensignale bei Nebel.

Sie hatten eine gut ausgebaute Infrastruktur, wie Gastronomie und Beherbergung, sowie Werkstätten, Pferdewechsel, Straßenmeistereien, Straßenpolizei und Zwischenkastelle.

Meilensteine mit Entfernungsangaben (in Leugen, keltisches Längenmaß) standen in regelmäßigen Abständen.

Aufbau der Römerstraßen

Sie wurden möglichst geradlinig auf erhöhtem Damm mit seitlichen Entwässerungsgräben und -wällen angelegt. Die Straßenfundamente waren frostsicher angelegt und aus spitz zulaufenden, senkrecht gestellten Steinen (Stickung) bzw. Packlage (Statumen) gemauert. Durch eine wassergebundene Kiesdecke mit eingebauten Drainagen waren sie ganzjährig befahrbar bzw. begehbar. Dies war damals für Nordeuropa eine enorme, nicht nur strategische Errungenschaft. Ihre Breite betrug meist acht bis zwölf Meter, mit begleitenden Sommerwegen sogar bis zu 24 Meter.

In Bauart und Gefüge waren sie jedoch unterschiedlich und wurden je nach Landschaft, Bodenverhältnissen und den zur Verfügung stehenden Materialien angepasst.

An steilen Hängen im Gebirge verliefen sie schmaler in getrennten Trassen, jeweils eine für Berg- sowie eine für Talfahrten. Aus Sicherheitsgründen wurden dort oftmals Spurrillen in den Fels gemeißelt, um den Fahrzeugen einen sicheren Halt zu geben. Am Niederrhein entlang des Limes waren diese Vorkehrungen wegen der flachen Landschaft nicht nötig.

Antike Römerwege in der Kulturlandschaft

In den nachrömischen Jahrhunderten wurden die behauenen Steine des Straßensystems streckenweise zum Bau von Häusern,Klöstern und Burgen ausgeplündert. Der Kalkmörtel diente den Bauern dabei als begehrter Dünger.

Dennoch wurden die verbliebenen Wege noch rund 1500 Jahre lang wegen ihrer Haltbarkeit in weiten Teilen ohne großartige Ausbesserungen bis zum Aufkommen der Eisenbahnen in der Mitte des 19. Jahrhunderts genutzt. Sowohl im Mittelalter und auch heute wieder dienten und dienen sie den Gläubigen als Pilgerwege, so z.B. der Jakobsweg nach Santiago de Compostela oder der Pilgerweg nach Trier zum Matthiasgrab.

Erstaunlich oft verlaufen die alten römsichen Trassen heute noch als Straßen und Wege oder Hohlwege. Als Feld- und Waldsäume, Ackerraine, Hecken-, Zaun- und Bewuchslinien, Bann- und Gemarkungsgrenzen durchziehen sie die Landschaft und zeichnen sich in dieser ab.

Schnell bekommt das geübte Auge einen Blick dafür, sie in der Landschaft zu sehen. Immer wieder fallen während der Fahrt der erhöhte Damm mit seinen Böschungskanten oder die seitlich sich parallel ziehenden Entwässerungsgräben und -dämme auf. Hierbei sind Wegekreuze wichtige Anhaltspunkte für den Verlauf dieser Altstraßen. Ihre Standorte, meist an Wegekreuzungen und Gabelungen, gehen oft auf heidnische kelto-römische Verehrungsplätze und Weihesteine zurück. Wegegöttinnen sollten hier Pferd und Maultier beschützen. Diese zu entdecken, sind immer wieder spannende Erlebnisse.

(Winfried Kessel, 2021)

Internet

www.roemerradwege.de Der Niedergermanische Limes, der sogenannte „Nasse Limes“, 1. Teilstück von Köln nach Neuss, Unesco-Welterbe 2021 (abgerufen 06.08.2021)

Literatur

- Hagen, Josef (1931)

- Die Römerstraßen der Rheinprovinz. (Erläuterungen zum geschichtlichen Handatlas der Rheinprovinz, 8.) Bonn.

Zweite parallel zur Limes-Uferstraße verlaufende Alte Römerstraße zwischen Neuss und Köln

- Schlagwörter

- Gesetzlich geschütztes Kulturdenkmal

- Kein

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege, Archäologie, Denkmalpflege, Landeskunde

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Fernerkundung, Auswertung historischer Karten, Geländebegehung/-kartierung

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz CC BY 4.0 (Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Zweite parallel zur Limes-Uferstraße verlaufende Alte Römerstraße zwischen Neuss und Köln”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-338894 (Abgerufen: 16. Februar 2026)