Großsteingrab „Denghoog“ auf Sylt

Wenningstedt LA 85, ehemals DB 2, aKD-ALSH-1782

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Wenningstedt-Braderup (Sylt)

Kreis(e): Nordfriesland

Bundesland: Schleswig-Holstein

Koordinate WGS84 54° 56′ 25,68″ N: 8° 19′ 44,81″ O 54,94047°N: 8,32911°O

Koordinate UTM 32.457.021,14 m: 6.088.372,73 m

Koordinate Gauss/Krüger 3.457.071,34 m: 6.090.366,82 m

-

Das Großsteingrab Denghoog auf Sylt

- Copyright-Hinweis:

- Hermannsen, Linda / Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein

- Fotograf/Urheber:

- Linda Hermannsen

- Medientyp:

- Bild

-

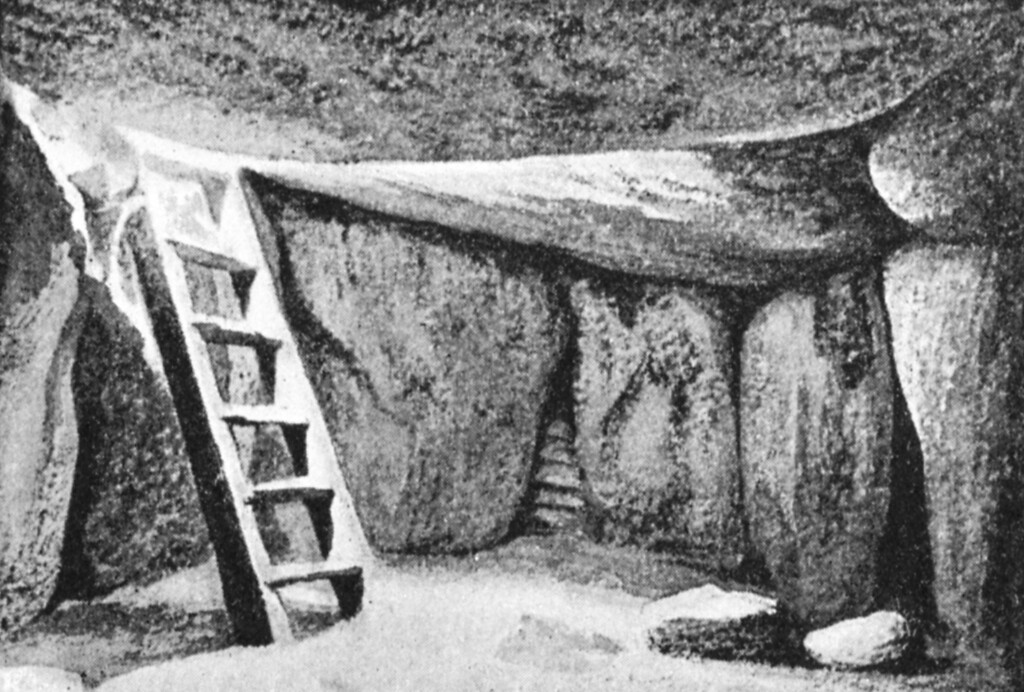

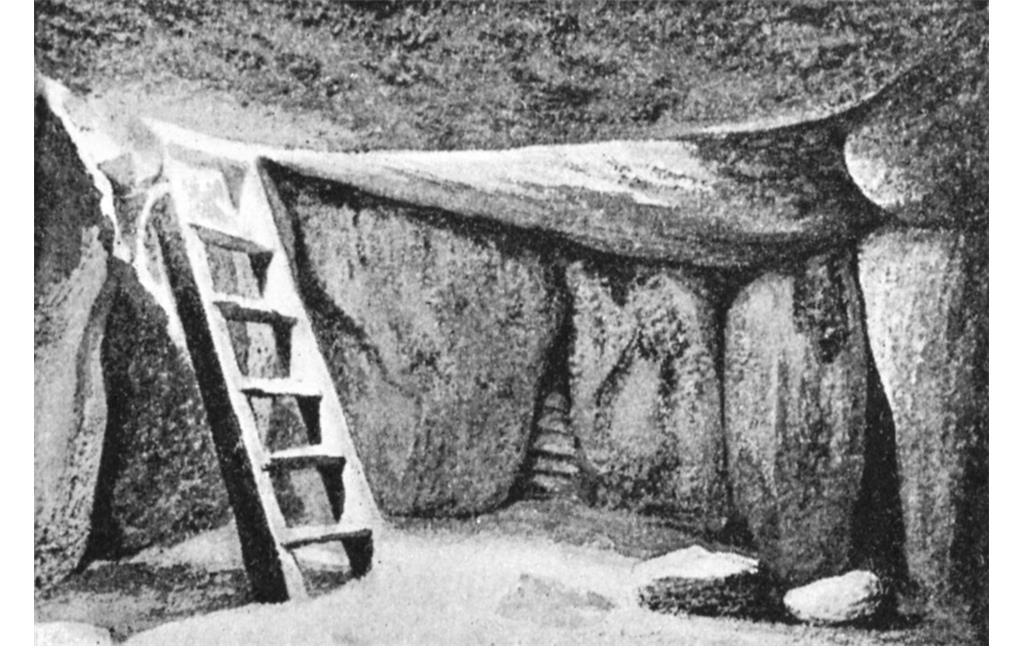

Das Großsteingrab Denghoog auf Sylt von innen - Zeichnung von Fritz Stoltenberg um 1895

- Copyright-Hinweis:

- Stoltenberg, Fritz / Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein

- Fotograf/Urheber:

- Fritz Stoltenberg

- Medientyp:

- Bild

-

Das Großsteingrab Denghoog auf Sylt von innen (2019)

- Copyright-Hinweis:

- Hermannsen, Linda / Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein

- Fotograf/Urheber:

- Linda Hermannsen

- Medientyp:

- Bild

-

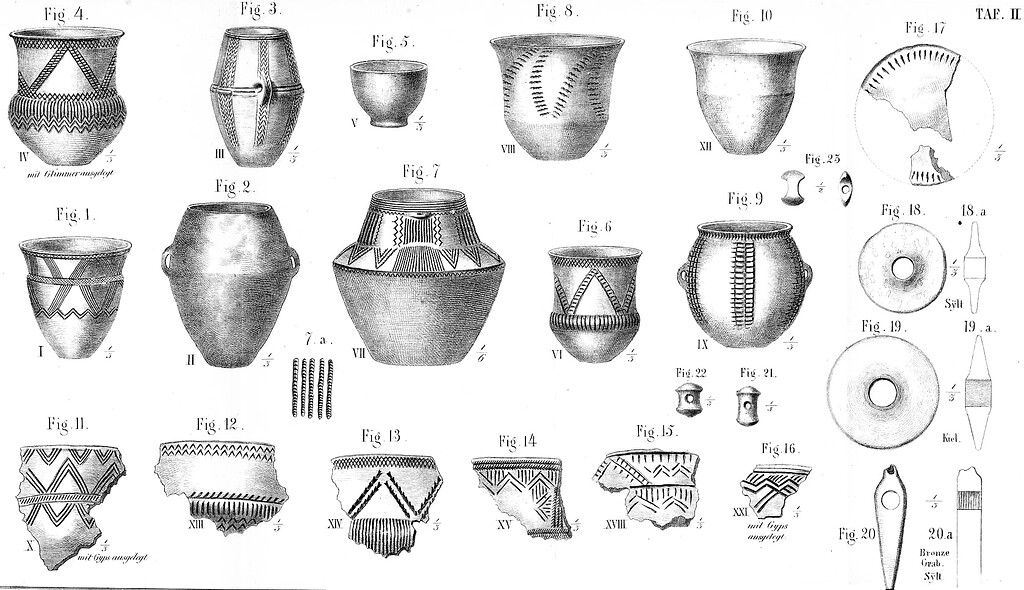

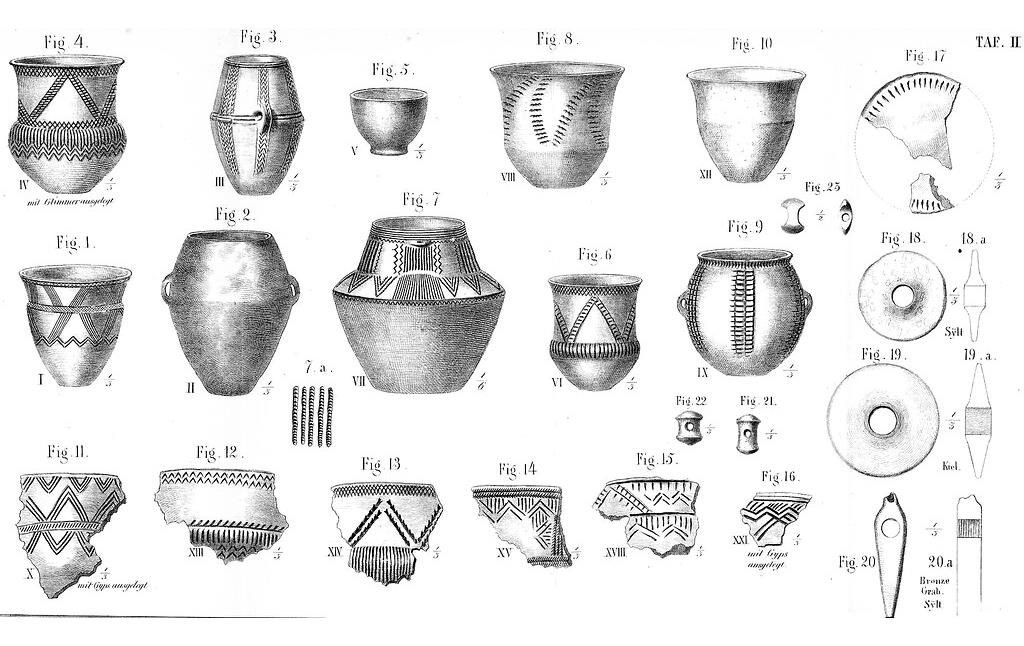

Funde aus dem Großsteingrab Denghoog bei Wenningstedt auf Sylt (Zeichnung)

- Copyright-Hinweis:

- Wibel, Ferdinand / Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein

- Fotograf/Urheber:

- Ferdinand Wibel

- Medientyp:

- Bild

-

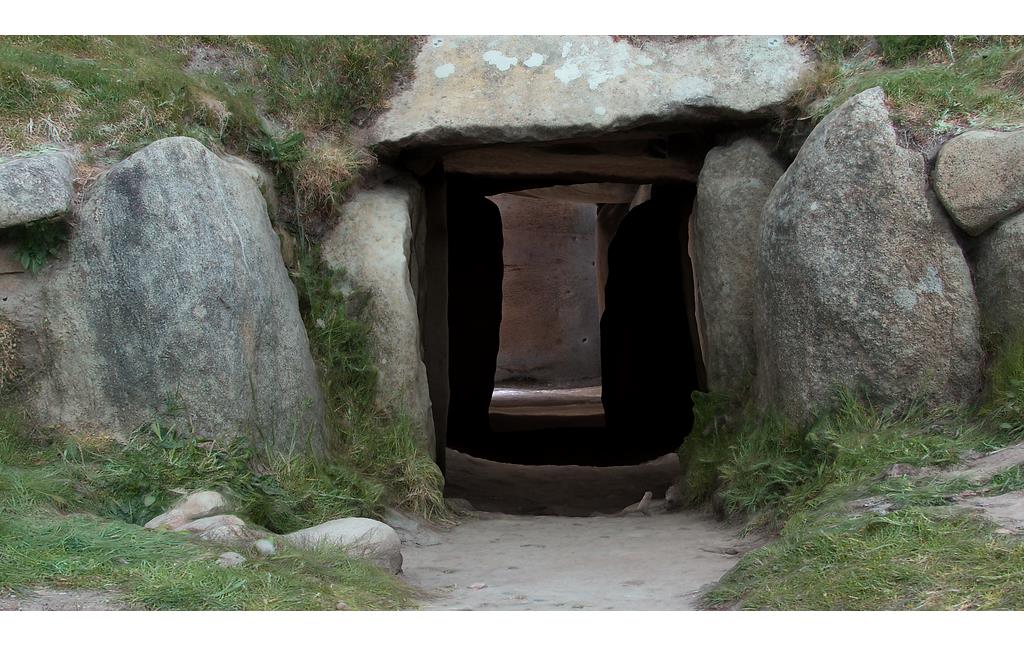

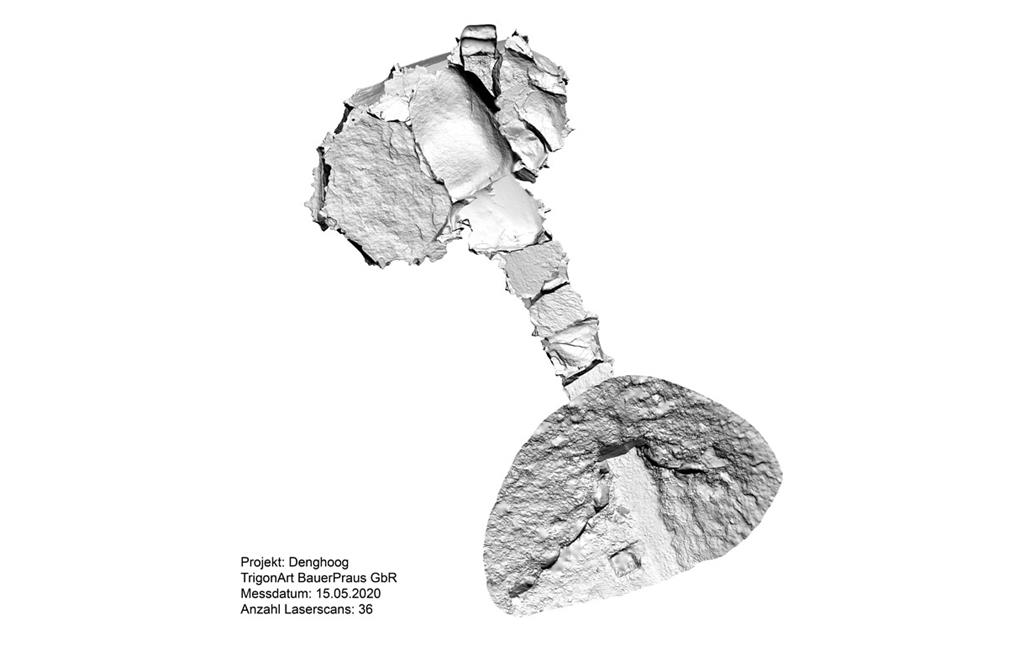

Blick durch den Eingang bis zur Steinkammer des Großsteingrabs Denghoog auf Sylt (2020)

- Copyright-Hinweis:

- TrigonArt BauerPraus GbR / Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein

- Fotograf/Urheber:

- TrigonArtBauerPraus GbR

- Medientyp:

- Bild

-

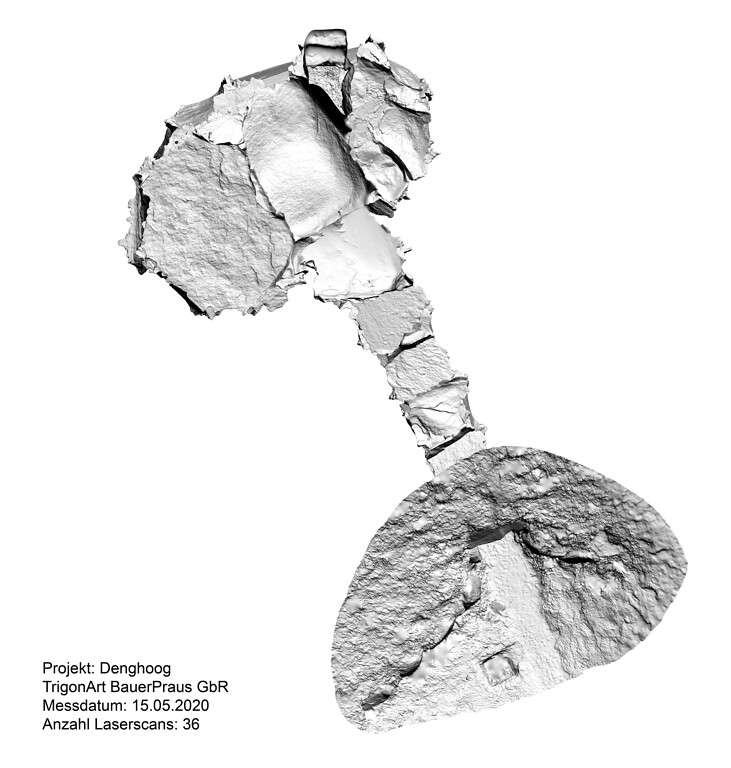

Draufsicht auf das Großsteingrab Denghoog bei Wenningstedt auf Sylt

- Copyright-Hinweis:

- TrigonArt BauerPraus GbR / Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein

- Fotograf/Urheber:

- TrigonArt BauerPraus GbR

- Medientyp:

- Bild

-

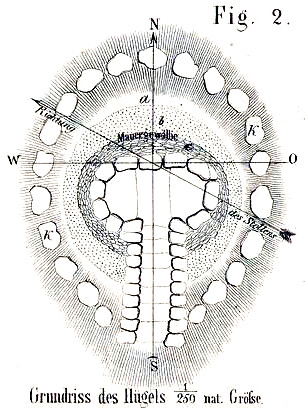

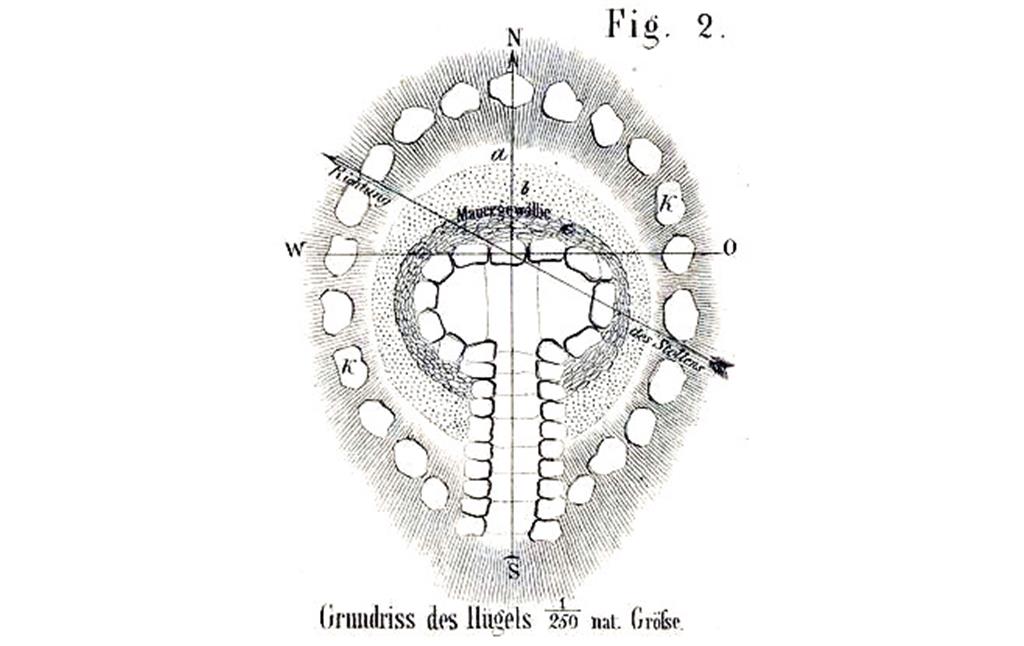

Grundriss des Großsteingrabs Denghoog auf Sylt

- Copyright-Hinweis:

- Wibel, Ferdinand / Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein

- Fotograf/Urheber:

- Ferdinand Wibel

- Medientyp:

- Bild

-

Keramikgefäß aus der Grabkammer des Großsteingrabs Denghoog auf Sylt

- Copyright-Hinweis:

- MfA Schloss Gottorf

- Fotograf/Urheber:

- MfA Schloss Gottorf

- Medientyp:

- Bild

-

Keramikgefäß aus der Grabkammer des Großsteingrabs Denghoog auf Sylt

- Copyright-Hinweis:

- MfA Schloss Gottorf

- Fotograf/Urheber:

- MfA Schloss Gottorf

- Medientyp:

- Bild

-

Keramikgefäß aus der Grabkammer des Großsteingrabs Denghoog auf Sylt

- Copyright-Hinweis:

- MfA Schloss Gottorf

- Fotograf/Urheber:

- MfA Schloss Gottorf

- Medientyp:

- Bild

-

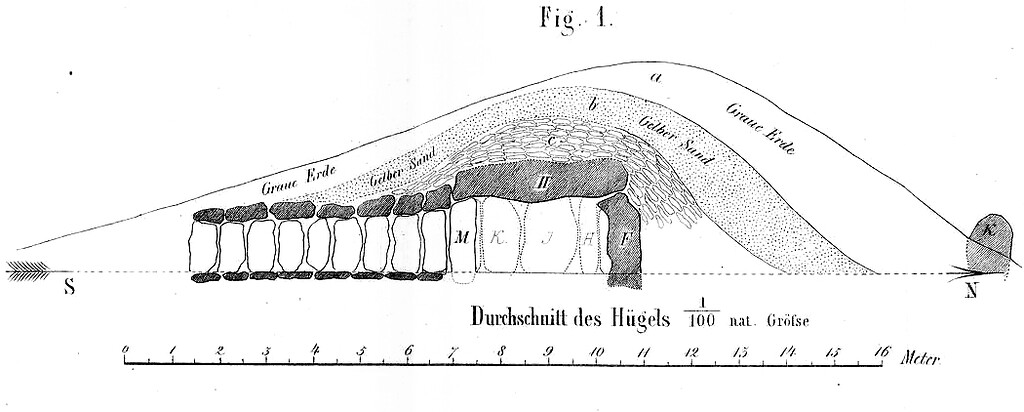

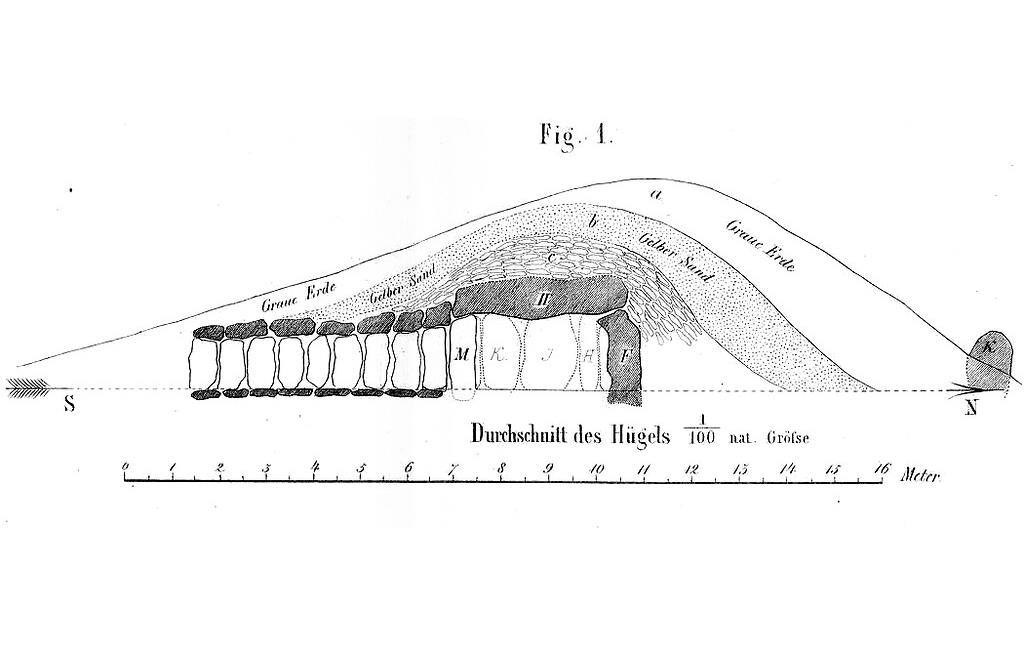

Schnittzeichnung des Hügels des Großsteingrabs Denghoog auf Sylt von Wibel (1869)

- Copyright-Hinweis:

- Wibel, Ferdinand / Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein

- Fotograf/Urheber:

- Ferdinand Wibel

- Medientyp:

- Bild

Das Phänomen der Megalithen (Großsteinanlagen)

Der Schutz des „Denghoogs“ als archäologisches Kulturdenkmal

Der „Denghoog“ als Bauwerk der Jungsteinzeit

Die moderne Rezeption des „Denghoogs“

Internet, Literatur

Das Phänomen der Megalithen (Großsteinanlagen)

Das Errichten von zum Teil enormen baulichen Anlagen aus Stein markiert einen kulturhistorischen Umbruch. Erinnerung benötigt einen manifesten Ort. In Europa tauchen um 5000 v. Chr. die ersten Großsteinanlagen, auch Megalithen genannt, zuerst in der Bretagne und auf der Iberischen Halbinsel auf. Das Lehnwort „Megalithen“ ist aus dem Griechischen übernommen worden und setzt sich aus mégas (dt. ‚groß‘) und líthos (dt. ‚Stein‘) zusammen. Damit werden die großen, steinernen Bauelemente bezeichnet. In Nordeuropa und damit auch in Schleswig-Holstein errichten die Menschen schwerpunktmäßig in der Zeit zwischen ca. 3650 und ca. 3100 v. Chr. megalithische Anlagen. Dementsprechend sind diese jungsteinzeitlichen Konstruktionen die ältesten bis heute erhaltenen Steinbauwerke Schleswig-Holsteins.

Der „Denghoog“ und andere ähnliche Konstruktionen finden sich zwischen Südschweden als nördlichste Verbreitung, den Niederlanden im Westen, Westfalen im Südwesten, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt im Süden und Polen im Osten. Für Schleswig-Holstein sind verschiedene Bautypen bekannt. Die älteste Form wird als Dolmen bezeichnet. Ein jüngerer Typ ist das Ganggrab. All diese monumentalen Bauwerke werden in einer gemeinsamen Arbeitsleistung errichtet. Im Gegensatz zu den Jägern, Fischern und Sammlern der mittleren Steinzeit sind die Menschen in der Jungsteinzeit zunehmend Bauern und diese bäuerlichen Dorfgemeinschaften bestatteten ihre Toten in ortsfesten Bauten, die als Beinhaus, Gruft oder Erinnerungsort verstanden werden können.

Die damalige Anzahl der Großsteingräber übersteigt den heutigen Bestand sicherlich um ein Vielfaches. Heute sind in Schleswig-Holstein rund 400 Anlagen erhalten und als archäologische Kulturdenkmale geschützt. Der größte Teil der nach Schätzungen etwa 3.500 ursprünglich vorhandenen Grabanlagen wurde bereits im Laufe des 19. Jahrhunderts zerstört. Die großen Findlinge der Großsteingräber waren im »steinlosen« Norden wichtige Baumaterialien. Die Erbauer der Jungsteinzeit hatten das Baumaterial für die Zweitverwendung bereits ‚zusammengetragen‘, sodass die Findlinge gleich vor Ort gesprengt werden konnten. Ihre Teile wurden dann entweder für den Haus- oder Straßenbau benutzt oder wurden im Zuge der Flurbereinigung beräumt, um die landwirtschaftlichen Nutzflächen zu vergrößern.

Der Schutz des „Denghoogs“ als archäologisches Kulturdenkmal

Ab Anfang der 1870er Jahre ist in der damaligen Provinz Schleswig-Holstein ein wachsendes Interesse zu erkennen, die vorgeschichtlichen Denkmale zu erhalten. Heinrich Handelmann fasst die ersten Megalithgräber unter der Bezeichnung Steindenkmäler zusammen. Gegenwärtig werden alle besonders gut erhaltenen archäologischen Kulturdenkmale in Schleswig-Holstein in der Denkmalliste erfasst. Der „Denghoog“ ist als unbewegliches archäologisches Kulturdenkmal unter der Objektnummer aKD-ALSH-1782 gelistet. Damit ist er eines von momentan etwas mehr als 5.000 Objekten, deren Substanz und Umgebung denkmalrechtlich geschützt ist. Ihr jeweiliger Schutzstatus ergibt sich aus dem besonderen kulturgeschichtlichen, technischen und wissenschaftlichen Wert sowie ihrer etwaigen, die Kulturlandschaft prägenden Bedeutung.

Für die Jungsteinzeit ist der „Denghoog“ eines von elf erhaltenen Megalithgräbern auf Sylt. Als Grabdenkmale wurden sie zur Erinnerung an Personen und ihre Taten bewusst an einem landschaftlich dafür geeignet erscheinenden Ort errichtet. Die damals beabsichtigte Raumwirkung ist gelegentlich auch heute noch erlebbar. Neben der Platzwahl ist sicherlich die aufwendige, gemeinschaftliche Arbeitsleistung Teil einer über das Ganggrab vermittelten Botschaft: Wir sind eine große Gruppe, die ein solches Bauwerk errichten kann. Megalithgräber sind nicht nur auf Sylt landschaftsprägend. Sie sind ein charakteristisches Kulturlandschaftselement in Schleswig-Holstein, Norddeutschland und im dänisch-südschwedischen Raum.

Die monumentale Grabanlage des „Denghoog“ liegt heute, gut gepflegt, in einer umzäunten Grünanlage. Sie befand sich ursprünglich jedoch landschaftsdominierend in offenem Gelände. Durch die moderne Bebauung ist der ursprüngliche Landschaftseindruck zwar verloren gegangen, aber diese gesuchte bauliche Nähe zu den ‚vaterländischen Altertümern‘ spiegelt das wachsende Interesse an und die zunehmende gesellschaftliche Bedeutung dieser Bauwerke der Jungsteinzeit für die deutsche Gesellschaft der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wider.

Ein Ergebnis dieser Entwicklung ist, dass sich landesweit Vereine um ‚ihr‘ Denkmal kümmern. In diesem Fall ist es der Sölring Foriining e.V., der dieses beeindruckende Denkmal im Jahr 1928 für 10.000 Reichsmark erwarb, um dieses gegen fremden Zugriff zu schützen und seit den 1930er Jahren für Besucher museal zu erschließen. Bis heute betreut der Kultur- und Heimatverein Sölring Foriining e.V. das monumentale Großsteingrab „Denghoog“. Er sorgt dafür, dass es erhalten, gepflegt und öffentlich zugänglich bleibt. Eine Besichtigung der 3 × 5 Meter großen und bis 1,9 Meter hohen Grabkammer ist nach wie vor ein beeindruckendes Erlebnis. Das ehrenamtliche Engagement im Zusammenhang mit archäologischen Kulturdenkmalen und historischen Orten hat in Schleswig-Holstein eine bis in das 19. Jahrhundert zurückreichende Tradition und wird auch heute noch von zahlreichen Vereinen gepflegt.

Der „Denghoog“ als Bauwerk der Jungsteinzeit

Der „Denghoog“ ist ein großes und besonders gut erhaltenes Großsteingrab. Solche Gräber bestehen aus einer steinernen Grabkammer und einer Überhügelung. Im Falle des „Denghoog“ wurde die ovale Grabkammer aus zwölf großen Findlingen errichtet. Die aus Granit und Gneis bestehenden Tragsteine werden von drei großen Decksteinen überdeckt. Den Zugang zur Kammer bildet ein aus Findlingen erbauter sechs Meter langer Gang. Der „Denghoog“ ist eines der wenigen Großsteingräber, die noch von einem Erdhügel überdeckt sind. Der Hügel weist einen Durchmesser von 24,5 Meter und eine Höhe von 3,2 Meter auf. Direkt über der Steinkammer wurde eine mächtige Schicht aus kleineren, etwa kopfgroßen Findlingen aufgebracht und mit grauem Klei wie mit Mörtel verbunden und abgedichtet. Klei ist ein toniges Nordseesediment aus den die Insel Sylt umgebenden Marsch- und Wattflächen. Über der Steinpackung besteht die Überhügelung, der sogenannte Tumulus, aus einer gelben Sandschicht, humosem Sandboden und der abschließenden Grasdecke. Allerdings ist im Rahmen der beiden archäologischen Untersuchungen vom 17.-19.09.1868 durch den Geologen Ferdinand Wibel und vom 06.05.-25.06.1982 durch Joachim Reichstein und Hans-Joachim Repkewitz zweimal in die Überhügelung eingegriffen worden. Die wissenschaftliche Auswertung beider Ausgrabungen und des geborgenen Fundmaterials wurde 2014 durch Maria Wunderlich publiziert. Sie konnte eine 400 Jahre andauernde Nutzung der Grabanlage belegen und den Bau der Grabkammer des „Denghoog“ um 3200 v. Chr. einordnen. Zu den Grabbeigaben gehören neben reich verzierten Keramikgefäßen der Trichterbecherkultur, Flintbeile und Bernsteinperlen.

Die moderne Rezeption des „Denghoogs“

Der „Denghoog“ erfährt seit der ersten Ausgrabung ein enormes lokales, touristisches und wissenschaftliches Interesse. Er wird, wie H. Handelmann schreibt, »eine Wallfahrtsstätte der Touristen und Badegäste« oder taucht als Beispiel für Großsteingräber in Schulbüchern oder Sachbüchern auf. Der damalige Landeskonservator der Provinz Schleswig-Holstein erfasste den „Denghoog“ wie auch andere Steindenkmale der Provinz Schleswig-Holstein mit dem Ziel, ihn besser schützen zu können. Im Hintergrund dieser Entwicklung steht, dass Großsteingräber seit Mitte des 18. Jahrhunderts im deutschen Sprachraum zum Symbol eines anzustrebenden deutschen Nationalstaats werden. Sie stehen aber auch für Abstammung und technischen Fortschritt. Unterschwellig schwingt immer der Aspekt der Aufklärung mit, der sich bereits aus den volkskundlichen Begriffen wie beispielsweise Riesenstube oder Hünenbett ergibt, und den eigenen Fortschritt nochmals vergegenwärtigt. Die Beigaben in den Gräbern wurden bereits seit dem 19. Jahrhundert als Teil eines Bestattungsritus gedeutet, der Ausdruck eines Ahnenkults ist. Dieser Aspekt wird gegen Ende des 19. Jahrhunderts erneut aufgegriffen und avanciert zu einem wichtigen Symbol für ‚die deutsche Abstammungsgemeinschaft‘. Die jungsteinzeitliche Sitte, die Mitglieder der jeweiligen Gemeinschaft über einen langen Zeitraum in Megalithgräbern zu bestatten, wird in der Deutung als Familien-, Sippen- oder Kollektivbegräbnis aufgegriffen. Insbesondere die Bezeichnung Sippengrab ist Produkt und Ideologisierungsaspekt nationalistisch-völkischer Geschichtsdeutung.

(Ulf Ickerodt und Stefanie Klooß, Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein, Projekt Megalithic Routes in Schleswig-Holstein, 2021)

Das Großsteingrab Denghoog war KuLaDig-Objekt des Monat im August 2023.

Internet

www.schleswig-holstein.de: Archäologisches Landesamtes Schleswig-Holstein (abgerufen 11.03.2021)

soelring-museen.de: Trägerverein Sölring Foriining und Museen (abgerufen 11.03.2021)

www.tagesspiegel.de: Hünengrab Denghoog auf Sylt: Rebellion gegen die „Bauwut“ auf der Insel (Tagesspiegel vom 27.01.2020, abgerufen 11.03.2021)

www.insel-sylt.de: Sylt Tourismus-Service, Steinzeitgrab Denghoog (abgerufen 11.03.2021)

www.insel-sylt.de: Sylt Tourismus-Service, Anreisemöglichkeiten (abgerufen 11.03.2021)

Literatur

- Handelmann, Heinrich (1873)

- Die amtlichen Ausgrabungen auf Sylt 1870, 1871 und 1872. (Ausgrabungen auf Sylt 1.) Kiel.

- Ickerodt, Ulf / Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein (Hrsg.) (2020)

- Kulturbruch: Megalithen und Erinnerung. (Sonderheft der Archäologischen Nachrichten aus Schleswig-Holstein, 7.) Schleswig.

- Wibel, Ferdinand (1869)

- Der Gangbau des Denghoogs bei Wenningstedt auf Sylt. (Bericht der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Gesellschaft für die Sammlung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer 29.) Kiel.

- Wunderlich, Maria / Müller, Johannes (Hrsg.) (2014)

- Der Denghoog LA 85 bei Wenningstedt auf Sylt im Kontext der trichterbecherzeitlichen Gesellschaft auf den Nordriesischen Inseln. In: Denghoog, Großeibstadt, Rastorf: Studien zu neolithischen Gräbern und Häusern. Frühe Monumentalität und soziale Differenzierung 5, S. 9-158. Bonn.

Großsteingrab „Denghoog“ auf Sylt

- Schlagwörter

- Straße / Hausnummer

- Am Denghoog 1

- Ort

- 25996 Wenningstedt-Braderup - Wenningstedt

- Gesetzlich geschütztes Kulturdenkmal

- Kulturdenkmal gem. § 8 DSchG SH 2015 (in Denkmalliste eingetragen)

- Fachsicht(en)

- Denkmalpflege

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Auswertung historischer Schriften, Auswertung historischer Fotos, Literaturauswertung, Archäologische Grabung, mündliche Hinweise Ortsansässiger, Ortskundiger

- Historischer Zeitraum

- Beginn 3200

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Großsteingrab „Denghoog“ auf Sylt”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-328447 (Abgerufen: 23. Februar 2026)