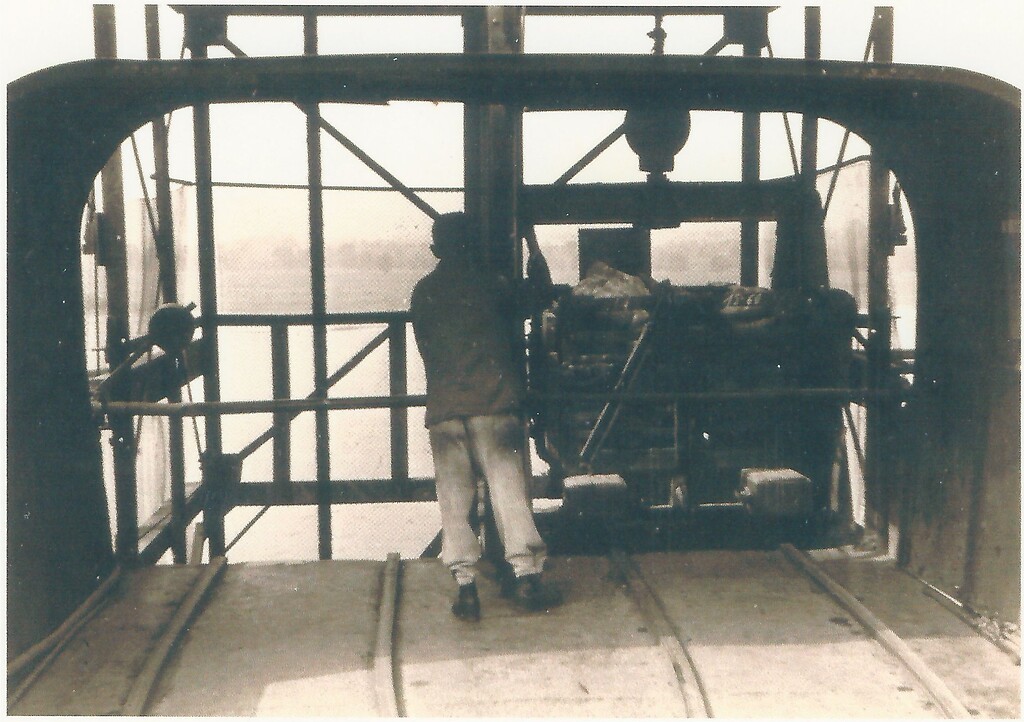

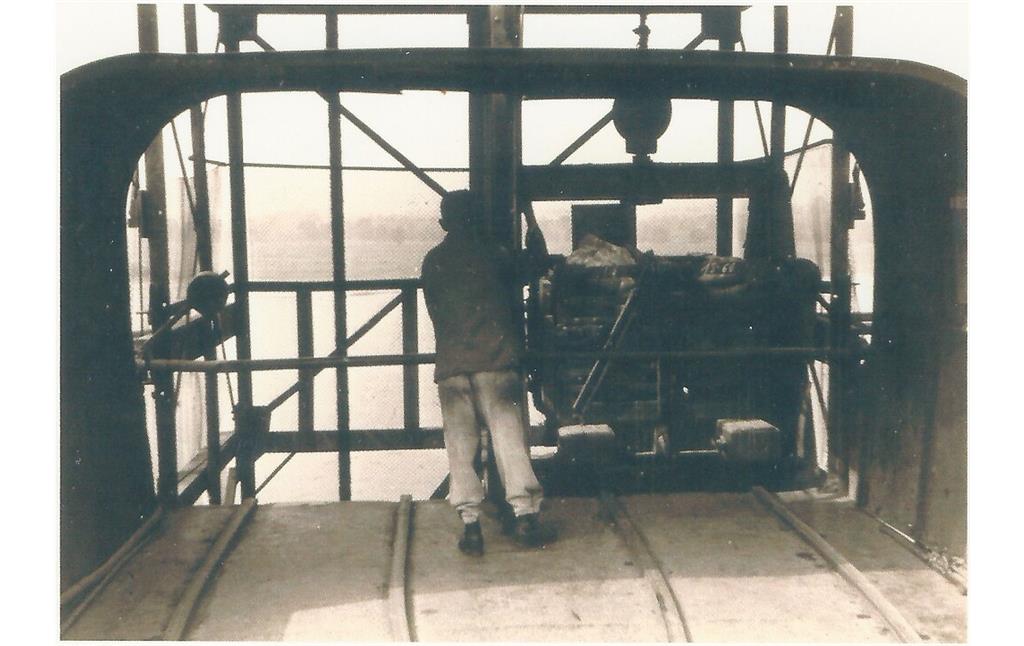

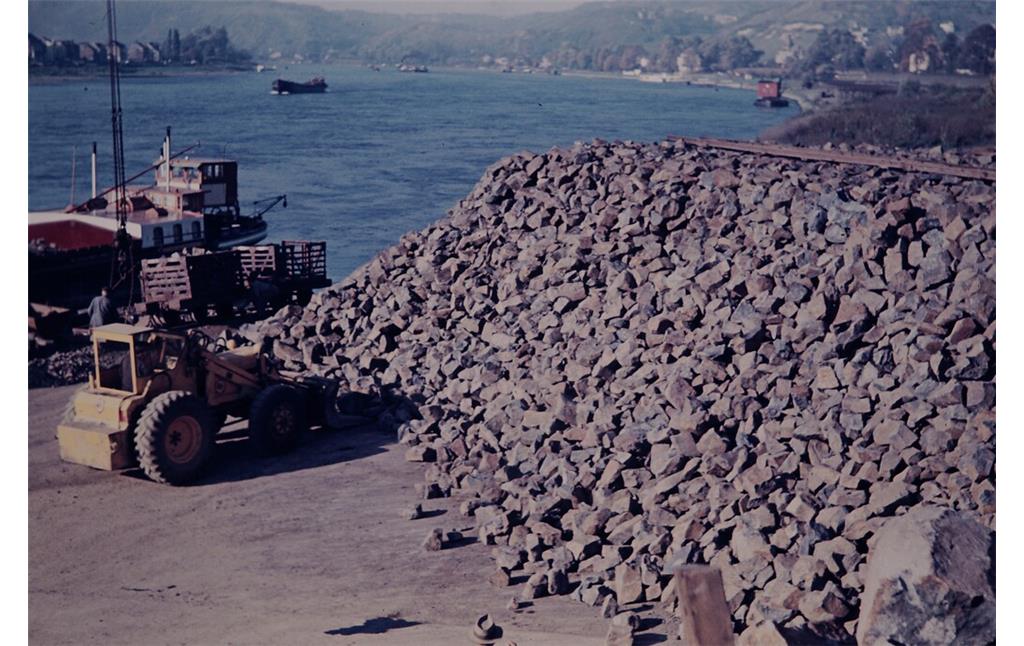

Arbeit an der Verladestation

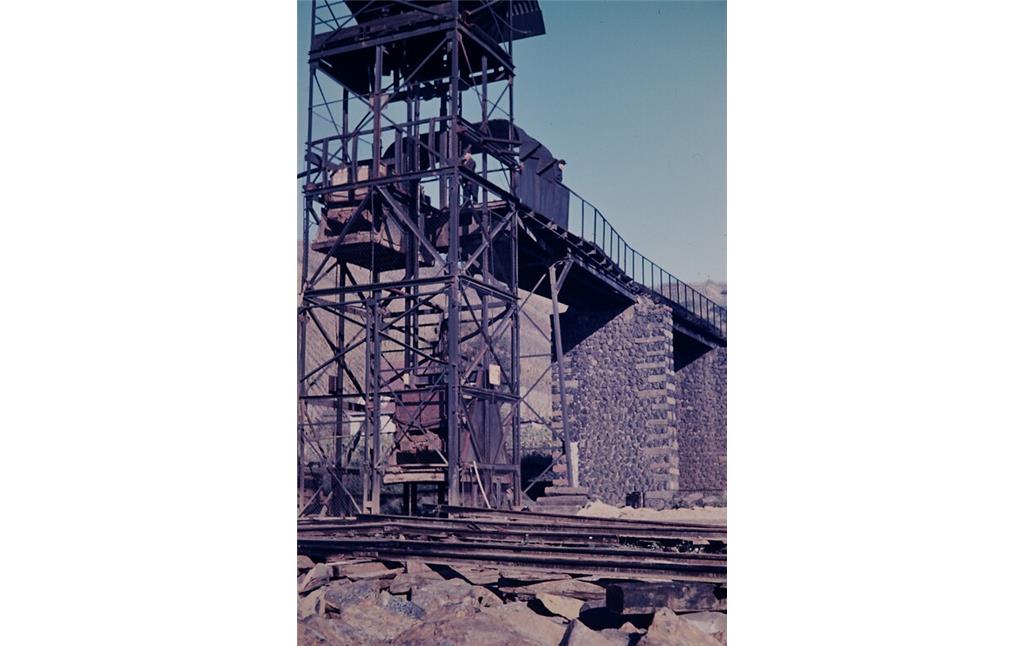

Die Verladestation bestand aus einem Aufzugsystem. Arbeiter nannten sie „den Bock“. Die mit Basaltstein beladene Lore wurde mit der Bremsbahn den Stürzberg hinunterbefördert. Die Bahn rollte über eine Überführung der Straße und Bahnstrecke und endete am Bock. Bei dem Bock handelte es sich um einen Aufzug für Loren mit Flaschenzugsystem. Die Lore senkte sich aufgrund ihres Gewichts auf Bodenniveau hinab. Dabei hob sie gleichzeitig eine leere Lore wieder den Aufzug hinauf. War die Lore auf dem Boden angekommen, führte ein weiterer Schienenweg die Lore zum Abladeplatz. Dieser befand sich nahe der zu beladenen Schiffe am Flussufer. Dort wurden die Loren geleert. Der Basalt wurde dann zunächst per Schubkarre, später per Hebekran auf das Schiff verbracht. Im Jahr 1962 konnte die Verladestation 288 Tonnen Basalt am Tag verladen.

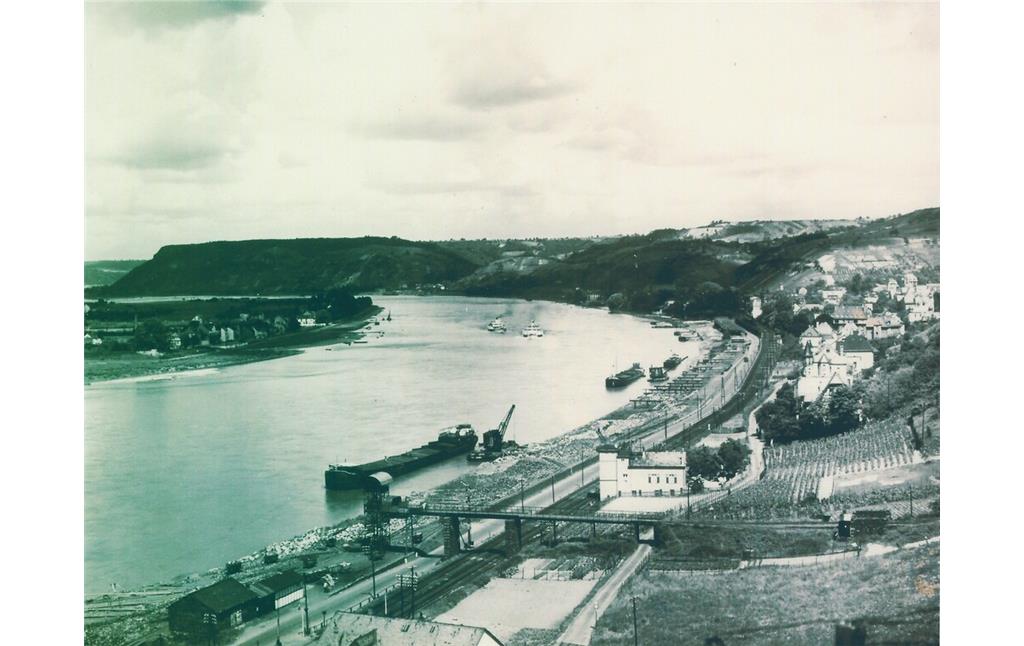

Weiterfahrt zum Bestimmungsort

Die Verladestation am Rhein eröffnete die Möglichkeit, den Basalt schnell und in großen Mengen per Schiff weitertransportieren zu können. Der erste Transportauftrag wurde in den 1830er Jahren durchgeführt. Kleinere Schiffe verbrachten Basalt nach Köln. Dort wurde der Stein als Baumaterial der Stadtbefestigung (Festungsring) eingesetzt. Heute findet man den Dattenberger-Basalt vor allem an der niederländischen Küste und an der Zuidersee zur Sicherung der Uferzonen.

Die Arbeit an der Verladestation

Die Arbeit an der Verladestation war körperlich anspruchsvoll. Der Basalt musste in Schubkarren geschaufelt und per Schubkarre in die Schiffe geschoben werden. Es kam vor, dass ein Arbeiter beim Transport des schweren Gesteins über den schmalen Zugang zum Schiff das Gleichgewicht verlor. Dann fiel der Arbeiter mit samt seiner Fracht in den Rhein. Die tägliche Verpflegung der Arbeiter übernahmen Kinder. Sie brachten Ihren Vätern das Mittagessen, ob aus Dattenberg, Leubsdorf oder den anderen umliegenden Dörfern.

(Leonie Immerath, Antje Strafiel, Marc Hunz, Universität Koblenz-Landau / freundliche Hinweise von Herrn Anton Rings, 2020)