Weinreben benötigen als rankende Pflanzen Unterstützung in ihrem Wuchs. Ohne Unterstützung würden sie weit emporwachsen und mit zunehmender Höhe im bodennahen Bereich verkahlen.

Rebenerziehung bezeichnet die Art und Weise, wie Weinreben gepflanzt, geschnitten und in ihrem Wuchs gelenkt und damit geformt werden. Sie unterscheidet sich je nach Mechanisierungsmöglichkeit der Bewirtschaftung, der Tradition des Anbaugebiets und den dort vorherrschenden natürlichen Bedingungen wie Klima, Böden und Topographie. Unter Berücksichtigung der Pflanzdichte, die sich aus dem Abstand zwischen den Stöcken und den Reihen errechnet sowie den verwendeten Unterstützungsmaterialen, die die Verteilung und Anordnung der Triebe in der Laubwand lenken, liegt es dann am handwerklichen Geschick des Winzers den Stock über seine Standzeit zu pflegen.

Im 20. Jahrhundert setzte sich die Spaliererziehung durch

Mit der zunehmenden Entwicklung und Mechanisierung des Weinbaus wurden ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts immer wieder neue Reberziehungssysteme erprobt. In Deutschland, wie auch in vielen anderen Weinbauländern, hat sich in dieser Zeit die Spaliererziehung durchgesetzt. Sie bringt Vorteile für die Direktzugbewirtschaftung, die Qualität, die Gesunderhaltung des Bestandes und für den Arbeitsaufwand mit sich.

Es gibt unterschiedliche Formen der Spaliererziehung, die ursprünglich auf der Arbeit des französischen Wissenschaftlers Jules Guyot (1807-1872) basieren. Dabei werden die verholzten Triebe nach dem Rebschnitt durch einen Drahtrahmen fixiert, die Sommertriebe darin angeordnet und die gesamte Anlage durch Pfähle aus Holz, Metall, Edelstahl oder Kunststoff stabilisiert.

Historische Anbauformen

Mit dem Fokus auf die Spaliererziehung hat sich das zuvor in Deutschland bestehende Repertoire an Anbauweisen stark verändert und auch verringert. Zu den Erziehungsformen, die zunehmend aus dem Landschaftsbild verschwanden, gehören beispielsweise die Einzelstockerziehung oder auch die über Jahrhunderte hinweg für den Rheingau charakteristische „alte Rheingauer Erziehung“. Historische sowie regionaltypische Anbauformen anderer Weinanbaugebiete sind ein kulturlandschaftliches Erbe und Zeugnis vergangener Jahrhunderte. Das ihnen zugrundeliegende Wissen sollte auch für den gegenwärtigen Anbau erhalten bleiben.

Demonstrations- oder Museumsweinberg der Hochschule Geisenheim

Um historische Erziehungssysteme außerhalb von Lehrbüchern anschaulich zu machen, hat die Hochschule Geisenheim in den 1970er Jahren einen Demonstrations- beziehungsweise Museumsweinberg angelegt. Auf einem kleinen Areal in der Nähe des nördlichen Ortsausgangs von Geisenheim werden in 23 Zeilen in der Weinlage „Mäuerchen“ historische Erziehungsformen sowie Erziehungsformen aus anderen Ländern dargestellt. Die Zeile 23 befindet sich an der östlichen Spitze des Weinbergs bei einer Bank, die zum Ruhen einlädt, während die erste Zeile im Westen direkt an eine normale Bewirtschaftung angrenzt.

Besonders auffällig - und damit für die Orientierung hilfreich - ist die Dachlauben- oder Pergolaerziehung in den Zeilen 3 und 4, die in Südtirol vorkommt. Bei dieser alten Erziehungsform ranken die Reben an einem laubenartigen Holzgestell. Die Laubwand befindet sich in einer Höhe von etwa zwei Metern und ist horizontal ausgerichtet, sodass Sonneneinstrahlung und Wärme gut ausgenutzt werden. Die Arbeiten an der Laubwand und die Lese müssen von unten erfolgen. Diese Erziehungsform wird sowohl für Kelter- als auch für Tafeltrauben verwendet.

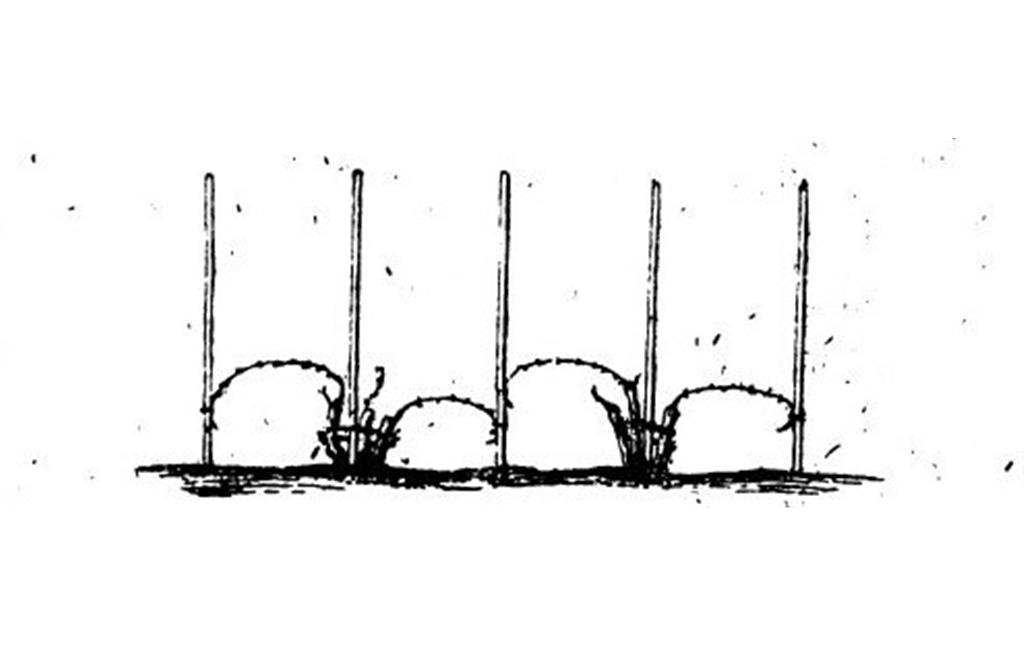

Alte Rheingauer Erziehung

In Zeile 13 (am Weg) ist die „Alte Rheingauer Erziehung“ dargestellt. Wie weiter oben bereits erwähnt, war diese Form der Reberziehung im Rheingau über Jahrhunderte weit verbreitet. Im Jahre 1765 beschrieb Carl Anton von Vorster, dass Weinstöcke im Rheingau niedrig gehalten und in gerader Linie gepflanzt werden. Je nach Boden („hitzig, trocken, fett, schwer, feucht oder mittelmäßig“) sollten die Rebstöcke unterschiedlich weit voneinander entfernt gepflanzt werden: „drey Schuh und drey Zoll“ bei hitzigem, trockenen Boden, und „vier und einen halben Schuh entfernt“ bei einem „schweren, fetten Boden“ (von Vorster 1765: 128). Drei Rebensetzlinge nebeneinander machten einen Stock aus. Triebe dieser Stöcke wurden als Bog- und Tragreben gezogen und tief an einem zwischen zwei Stöcken gesetzten Pfahl befestigt. Eine historische Zeichnung dieser Rheingauer Erziehung aus dem „Populären Handbuch der Landwirthschaft für den praktischen Landwirth“ (Schlipf 1847, Zeichnung auf Seite 283) befindet sich in der Bildergalerie.

Im Jahr 1836 beschrieb auch Bronner, dass es sich mit der Rheingauer Erziehung um die „charakteristische Erziehung in diesem deutschen Gaue“ handele, die im gesamten Rheingau fast gleich sei (Bronner 1836: 4). Die Gassenbreite betrug bei dieser Anbauform etwa 1 bis 1,2 Meter was deutlich enger als heute ist (ca. 2 Meter). Dies erklärt die damals besonders hohe Flächenproduktivität des Weinbaus.

Aus heutiger Sicht dürfte diese hohe Pflanzdichte des Weinbergs jedoch die Besonnung der einzelnen Reben erschwert haben, was zu höheren Säuregehalten des Weines geführt haben wird. Durch einen niedrigen, bodennahen Wuchs sollte die Wärmerückstrahlung des Bodens genutzt werden, um die Reife zu fördern. Allerdings können nach Niederschlägen die Trauben dadurch weniger gut belüftet werden, sodass es leicht zu Pilzbefall kommen kann. Die Traubenzone wird aus diesem Grund in der heutigen Reberziehung höher angelegt.

(Barbara Bernard, Landesamt für Denkmalpflege Hessen, 2020)