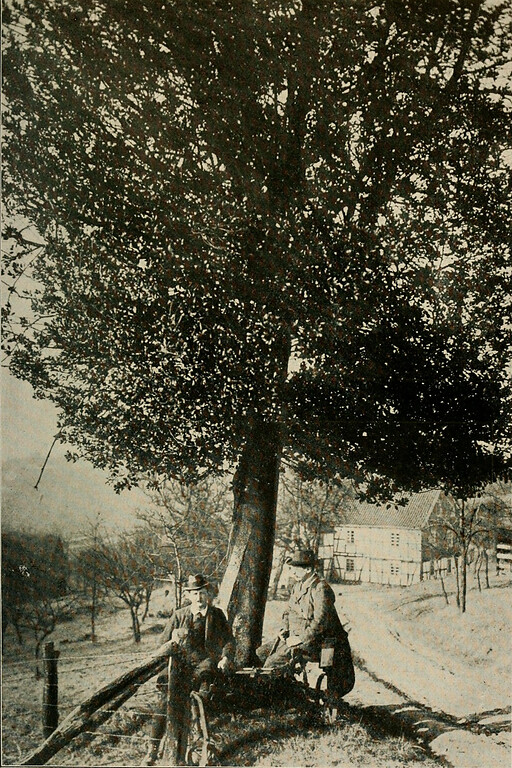

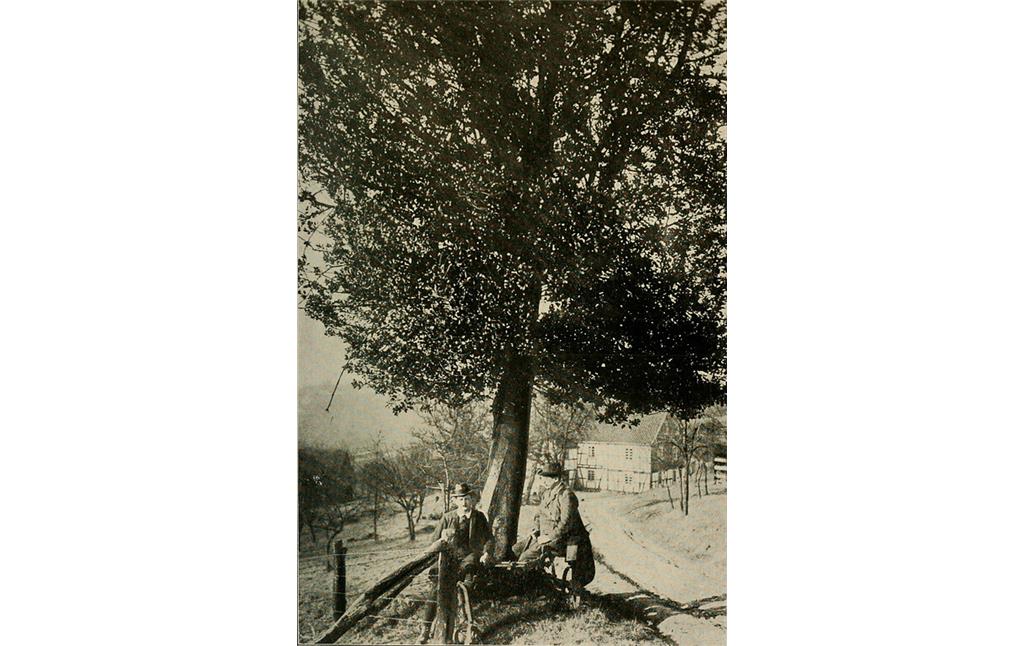

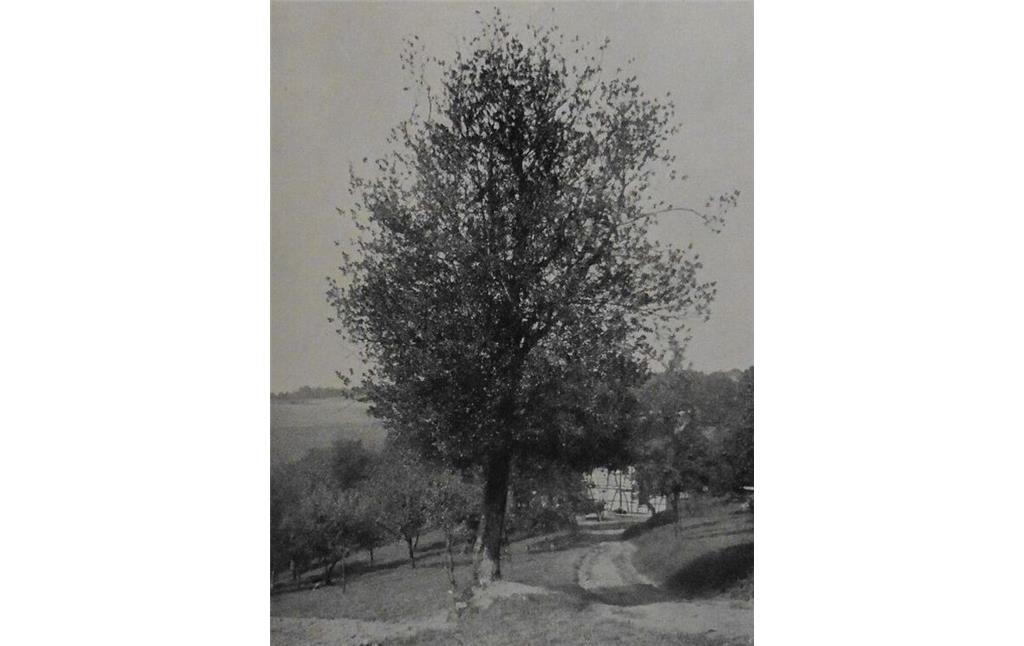

Das Baumbuch, dass sich heute im Archiv des Rheinisch-Bergischen Kreises befindet, gilt als sein Lebenswerk. In diesem widmete er der markanten Hülse in Mittelenkeln einen längeren Absatz. Foerster notierte dort: „gleichmäßig runder Stamm, in der Rinde regelmäßige Zeichnungen, welche die linsenförmigen Umrisse der alten Astansätze darstellen und sich über den ganzen Stamm verteilen, Krone mit lorbeerähnlichen, glattrandigen, ovalen, flachen Blättern (…), Alter schätzungsweise 700-800 Jahre; (…) Größter Hülsenbaum der Rheinprovinz und, soweit die Nachforschungen bisher ergeben haben, auch ganz Deutschlands. Hervorragendes Naturdenkmal (…) Höhe des Standortes: 240 m ü. M.“ (Foerster 1918, S. 79f). Im Jahr seiner Erfassung durch Dr. Foerster hatte der Baum eine Gesamthöhe von 10 Metern, sowie in Höhe von 1,30 Metern einen Stammumfang von 1,45 Metern. Die astfreie, fast gleichmäßig dicke Stammsäule war zwei Meter hoch.

Genauere Nachforschungen von Dr. Foerster ergaben, dass die Hülse urwüchsig ist und wahrscheinlich vor Jahrhunderten bei der Rodung eines früheren Waldbestandes geschont und stehen gelassen wurde. In fußläufiger Entfernung wurde um die Jahrhundertwende ein Hülsenbaum mit fast den gleichen Abmessungen gefällt. Der Bauer verarbeitete dessen Holz zu Sensenstielen. Noch im Jahr 1911 wurde das 13 Quadratmeter große Grundstück rund um die Hülse vom Bergischen Komitee für Naturdenkmalpflege angekauft und auf den Kreis Wipperfürth grundbuchamtlich eingetragen (Mittelenkeln gehörte damals zum Kreis Wipperfürth). In Anwesenheit von Dr. Hans Foerster wurde der Baum im April 1914 vom Leiter der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen, Hugo Conwentz, auf den Namen „Dr. Foerster-Hülse“ getauft.

In einem 1919 erschienen Aufsatz in der Schriftenreihe „Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft“ schreibt Dr. Foerster über eine Besonderheit des Baumes und seine Entdeckung:

„Als ich im Vorfrühling des Jahres 1911 den großen Hülsenbaum in Mittel-Enkeln auffand, der weitab von den Wegen des Verkehrs in ländlich stiller Einsamkeit steht, befanden sich die Bäume der Umgebung, meist Obstbäume, im laublosen Zustand. Infolgedessen fiel der vollbelaubte Hülsenbaum weithin auf. Aber in das Dunkelgrün seines Blätterschmuckes mischte sich noch ein rötlicher Hauch. Als ich herankam, sah ich, daß er über und über mit roten Beeren besetzt war, also Früchten der Blüten von 1910. Seitdem habe ich den Baum mehrmals jährlich, wenn auch nicht gerade zur Zeit der Blüte, besucht. Es ist mir aufgefallen, daß er seit 1911 keine Beeren mehr getragen hat. Angeregt durch eine Arbeit über 'Die Hülse oder Stechpalme, ein Naturdenkmal', zu der ich von der Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen aufgefordert wurde, begann ich mit eingehenden biologischen Studien von Ilex. Bei dieser Gelegenheit suchte ich im Frühjahr 1916 den großen Hülsenbaum zur Blütezeit auf, denn mir war bei meiner Arbeit wieder eingefallen, daß dieses alte Hülsenweib seit 1911 unfruchtbar geblieben war. Schon von weitem sah ich an den dichten Blütenbüscheln, daß der Baum männlich blühte. Ich war sprachlos. Aber jeder Irrtum war ausgeschlossen. Mehrere Stunden bin ich dann auf einer Leiter an und in dem Baum herumgeklettert, habe die Blüten Ast für Ast, Zweig für Zweig durchgesehen, um festzustellen, ob nicht wenigstens einige weibliche Blüten oder gar Zwitterblüten zu finden seien. Nichts von alledem, nur einwandfreie männliche Blüte! Kein Zweifel also, der Baum hatte sein Geschlecht gewechselt, das Hülsenweib hatte sich zum Mann gewandelt. Ob hier eine seltene Ausnahme vorliegt oder ob an anderen alten Hülsenbäumen sich ebenfalls ein Geschlechtswechsel vollzieht, müssen weitere genauere Beobachtungen ergeben, die aber an urwüchsigen Exemplaren und nicht an angepflanzten zu machen sind“ (Foerster 1919, S. 67).

Trotz wiederholt geäußerter Zweifel von anderen Forschern, hat Dr. Foerster immer an seiner Aussage festgehalten, die Hülse habe ihr Geschlecht gewechselt. Der Waldbröler Heimatforscher und Botaniker Albert Schumacher gab in einer Veröffentlichung aus dem Jahr 1934 an, er habe am 6. Dezember 1932 die ehemaligen Besitzer (des Grundstückes) gebeten, ihm mitzuteilen, wann sie den Baum zum letzten Mal mit Beeren gesehen hätten. Die Geschwister Kley antworteten ihm am 12. Dezember 1932, sie könnten sich nicht daran erinnern, jemals rote Beeren am Hülsenbaum gesehen zu haben (Schumacher 1934, S. 6). Ob die außergewöhnliche Beobachtung von Dr. Foerster den Tatsachen entsprechen, lässt sich also nicht zweifelsfrei klären.

Inzwischen ist der Stamm der Dr. Foerster-Hülse vom hohen Alter gezeichnet und neigt sich in Richtung des Weges. Dank eines Gutachtens wurde die Hülse mit einer Stützvorrichtung versehen, die einen weiteren Verfall vorerst verhindert. Am Fuß des Baumes drängen neue, vitale Triebe des Ilex hervor, die buschartig an der nach Süden ausgerichteten Seite emporwachsen. Trotz der Seltenheit, Eigenart und Besonderheit des Baumes ist die Dr. Foerster-Hülse aktuell nicht als Naturdenkmal ausgewiesen und geschützt. Eine Bank vor der Hülse lädt zum Verweilen ein.

Die Hülse (Ilex aquifolium) besitzt derb-ledrige, immergrüne Blätter, die am Rand oft gewellt und dornig gezähnt sind. Die Blätter höherer Zweige, die nicht von Tieren erreicht werden können, haben meist glatte Blattränder. Die Blüten des Ilex, unvollkommen zweihäusig, sind weiß, die ungenießbaren bis giftigen Steinfrüchte korallenrot. Als Unterwuchs des Buchenwaldes zeigt die Hülse vorwiegend strauchartigen Charakter. Sie kann sich jedoch bei günstigen Standorten zu Bäumen mit einer Höhe von 10 Metern und einem Durchmesser bis etwa 50 Zentimetern entwickeln. Der Ilex liebt feuchte, schattige Standorte. Er ist etwas frostempfindlich. Das matt grünlich-weiße Holz ist sehr hart und zäh, es wurde gern zu Hammerstielen, aber auch zu Drechslerarbeiten genutzt. Die immergrünen Blätter dienten zur Herstellung von Kränzen und Girlanden. Anstelle von Palmzweigen benutzte man am Palmsonntag die Stechpalme als Schmuckreisig. Sogar gegen Gewitter sollte nach dem Volksglauben die Hülse schützen: so gehörte sie auch zum Krautwisch.

(Biologische Station Rhein-Berg, erstellt im Rahmen des Projektes „Auf den Spuren unserer Bergischen Kulturlandschaft“ in Zusammenarbeit mit dem Geschichtsverein für die Gemeinde Kürten und Umgebung. Ein Projekt im Rahmen des LVR-Netzwerks Kulturlandschaft, 2020)