Hafen und Landungsbrücke Kollmar

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege, Landeskunde

Gemeinde(n): Kollmar

Kreis(e): Steinburg

Bundesland: Schleswig-Holstein

Koordinate WGS84 53° 43′ 32,88″ N: 9° 29′ 20,24″ O 53,7258°N: 9,48896°O

Koordinate UTM 32.532.260,98 m: 5.953.125,64 m

Koordinate Gauss/Krüger 3.532.344,00 m: 5.955.067,71 m

-

Hafen Kollmar (2019)

- Copyright-Hinweis:

- Buhse, Ulf

- Fotograf/Urheber:

- Ulf Buhse

- Medientyp:

- Bild

-

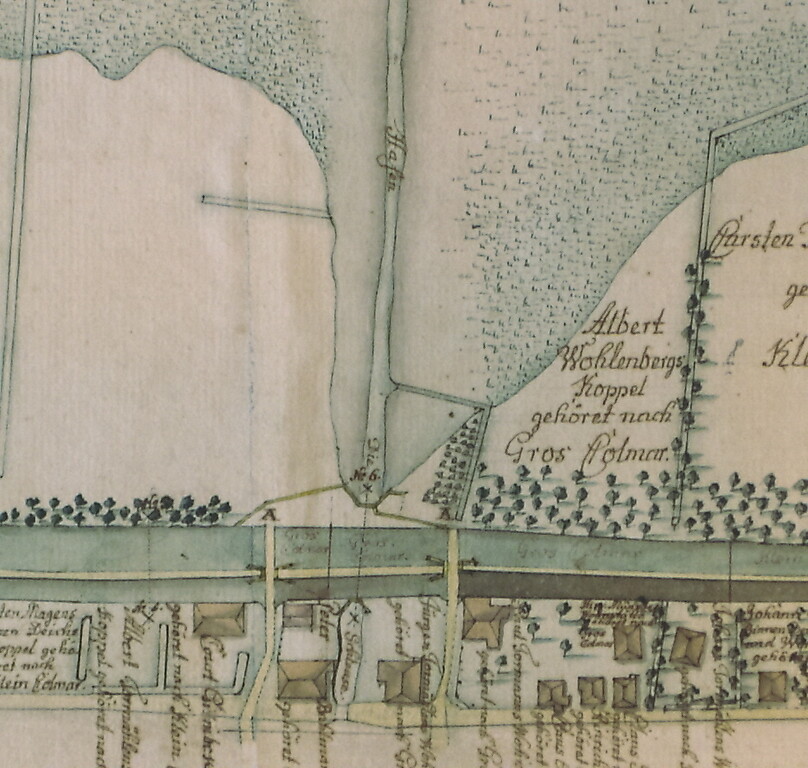

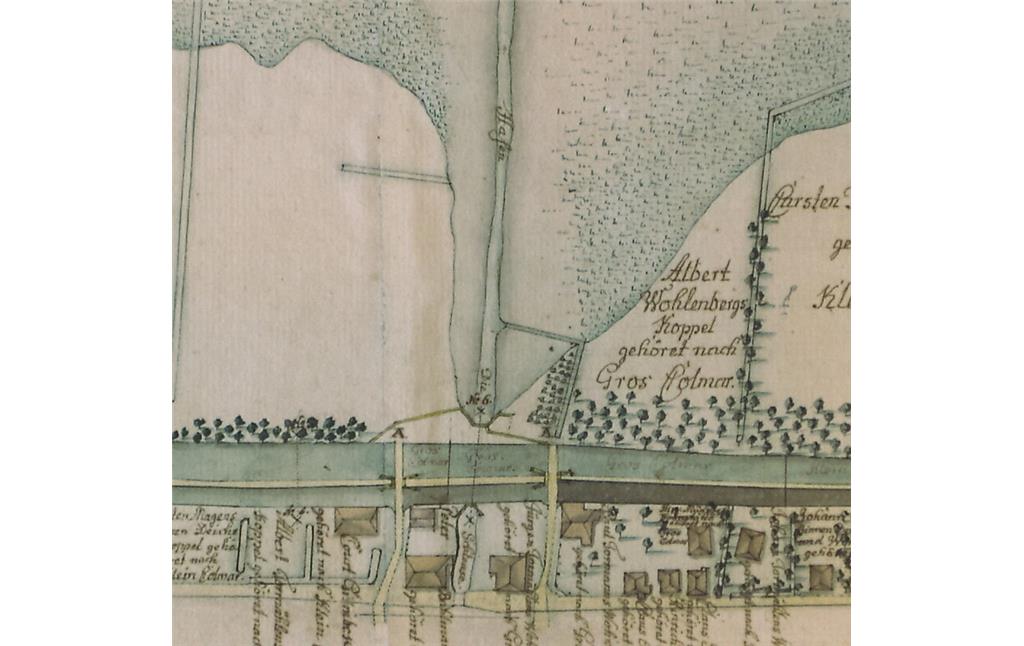

Hafen Kollmar (1761)

- Copyright-Hinweis:

- von Dilleben, C.G. / Repro: Buhse, Ulf / Deich- und Hauptsielverband Krempermarsch

- Fotograf/Urheber:

- Ulf Buhse

- Medientyp:

- Bild

-

Hafen Kollmar (1976)

- Copyright-Hinweis:

- Timm, H. / Chronik-Archiv Kollmar

- Fotograf/Urheber:

- H. Timm

- Medientyp:

- Bild

-

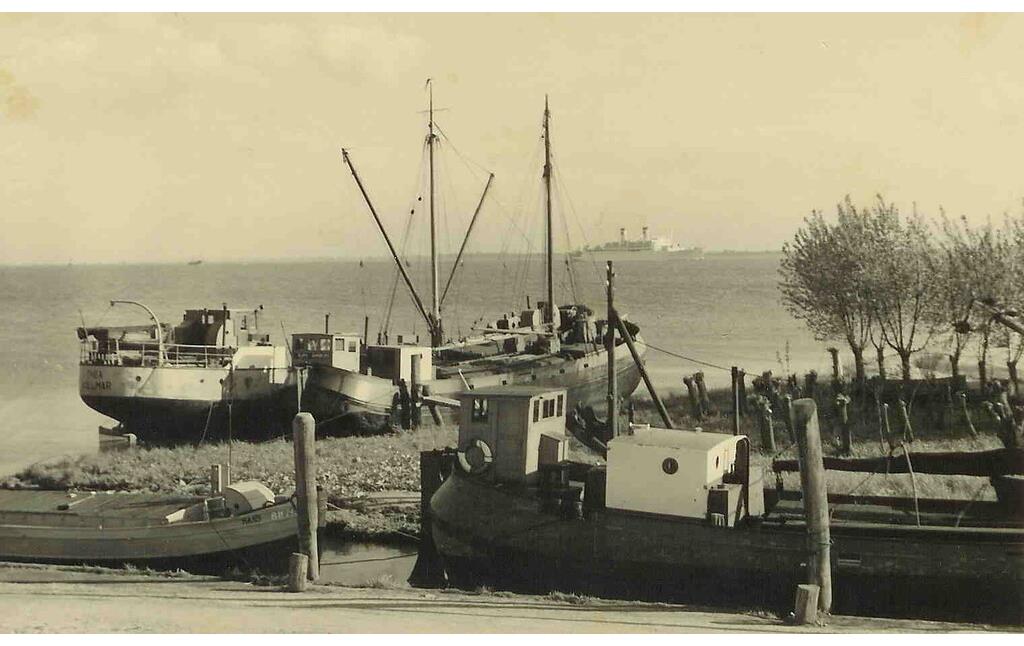

Hafen Kollmar (1950)

- Copyright-Hinweis:

- Voigt, Th. / Chronik-Archiv Kollmar

- Fotograf/Urheber:

- Th. Voigt

- Medientyp:

- Bild

-

Hafen Kollmar (1908)

- Copyright-Hinweis:

- Urheber unbekannt / Chronik-Archiv Kollmar

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

-

Hafen Kollmar (1910)

- Copyright-Hinweis:

- Urheber unbekannt / Chronik-Archiv Kollmar

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

-

Hafen Kollmar (1912)

- Copyright-Hinweis:

- Urheber unbekannt / Chronik-Archiv Kollmar

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

-

Hafen Kollmar (1952)

- Copyright-Hinweis:

- Voigt, Th. / Chronik-Archiv Kollmar

- Fotograf/Urheber:

- Th. Voigt

- Medientyp:

- Bild

-

Landungsbrücke Kollmar (1955)

- Copyright-Hinweis:

- Voigt, Th. / Chronik-Archiv Kollmar

- Fotograf/Urheber:

- Th. Voigt

- Medientyp:

- Bild

Der heutige Kollmarer Hafen im Zentrum des Ortsteils Kollmar entstand 1974/75. Er wurde mit einer Kaimauer zur Abfertigung kleiner Küstenschiffe versehen und mit Schlengelanlagen für Sportschiffer. Der alte Hafen musste dem Deichbau weichen. Von der historischen Substanz ist nur die 1910 gebaute Landungsbrücke geblieben, die 2003 restauriert wurde.

Kulturlandschaftlicher Bezug

Die Kollmarer Häfen dienten der Ausfuhr der Erzeugnisse der fruchtbaren und wohlhabenden Kollmarer Marsch mit seinen adligen Gütern Groß- und Klein-Colmar und der Einfuhr der hier benötigten Güter. Ein großer Teil der Ware wurde zwischen Kollmar und Hamburg transportiert. Ausgeführt wurden hauptsächlich Getreide und Vieh, aber auch Fleischprodukte, Butter, Bier und Branntwein. Weit geringer im Wert war die Einfuhr von Bau- und Brennmaterial, sowie Kolonialware.

Mit der Eröffnung des Eiderkanals exportierte man aber auch größere Mengen Getreide in den Ostseeraum. Kohle wurde teils direkt aus England geholt. Torf und Ziegelsteine kamen aus dem Kehdinger Land. Bauholz importierte man im Mittelalter aus dem Oberelberaum oder Hamburg, in der Neuzeit aus Skandinavien. Neben den zahlreichen Küstenschiffen Kollmarer Kapitäne und Reeder beheimatete der Hafen auch viele Fischer. Ab etwa 1900 wurde Kollmar als Ausflugsziel und Erholungsgebiet entdeckt. Die Gastwirte bauten private Landungsbrücken, die 1910 von der Gemeinde durch einen festen Damm mit Landungsschiff abgelöst wurden.

Entstehungsgeschichte

Zur Zeit der ersten urkundlichen Erwähnung im Jahr 1300 war Kollmar nach dem Untergang des Kirchspiels Asfleth bereits Küstenort. Mit der Eindeichung um 1300 wurde auch in Kollmar ein Siel für ein Fleet geschaffen. Durch den Erwerb der Vogtei Haseldorf mit dem Kirchspiel Kollmar durch den Ritter Hans von Ahlefeldt im Jahr 1494 kam es zum ersten wirtschaftlichen Aufschwung. Kollmar wurde Umschlaghafen des Gutes Klein-Colmar mit seinem Hinterland, was er bis in die preußische Zeit blieb.

Auf einer Karte von 1630 ist die Colmarske Sluse eingezeichnet. 1676 wird der „Colmar Haven“ im Zusammenhang mit einem Schwedeneinfall erwähnt. Auf der Deichkarte des Majors Dilleben von 1762 wird der Auslauf des Schleusenfleths mit Colmar Hafen bezeichnet. Der Zugang für Fuhrwerke war durch zwei „Schlöpenlöcher“ möglich. Nutzer des Hafens hatten Abgaben an die Gutsherrschaft zu entrichten. Ein gut geschützter Hafen wurde erst 1867 nach der Privatisierung geschaffen. Der Ausbau von „Thamlings Graben“ zum Hafenbecken mit Umschlagplatz auf eigenem Grund sicherte den Kornhändlern Thamling sicheres und bequemes Be- und Entladen eigener Güter und Einnahmen aus Hafengebühren. Nach dem Bau der geklinkerten Nebenlandstraße Glückstadt-Elmshorn mit einem „Nebenarm“ nach Kollmar zeigte der preußische Staat wachsendes Interesse an einem Ausbau des Hafens. Das scheiterte zunächst an der Finanzierung und dem Widerstand der Eigentümer. Die Enteignung 1904 und die Wandlung zum Gemeindehafen dienten der Sicherstellung der Nutzung durch alle Kollmarer Interessenten.

Auf Betreiben der Kollmarer Fischer, die sich für ihre in der Bucht liegenden Boote einen Schutzdamm wünschten, und der Hamburg-Stade-Altländer-Linie wurde 1910 ein Damm mit davor liegendem Ponton als Landungsbrücke errichtet. Die Landungsbrücke wurde bis etwa 1960 vom Ausflugs- und Linienverkehr auf der Unterelbe angelaufen. Die Passagiere der Ausflugsdampfer sorgten für gute Umsätze in den örtlichen Gasthöfen. Die Linienschiffe wurden noch bis in die 1950er Jahre für Fahrten nach Hamburg genutzt.

Baubeschreibung

Vom Mittelalter bis in die Neuzeit bot die geschützte Bucht mit dem Auslauf des Schleusenfleths und später dem Stichhafen eine gute Möglichkeit zum Laden und Löschen der damaligen Plattbodenschiffe. Im Rahmen der Deichverstärkungen nach der schweren Sturmflut von 1962 kam es zur Überdeichung des alten Hafens. 1974/75 wurde im ehemaligen Außenhafenbereich ein neuer Gemeindehafen gebaut. Er besitzt für die Berufsschifffahrt eine 165 Meter lange Kaianlage. Der südöstliche Teil des Hafens dient den Sportschiffern als Liegeplatz. Bei Ebbe fallen die Schiffe trocken.

Die Landungsbrücke am Ende des 120 Meter langen Damms kann auch von tiefgehenden Schiffen angelaufen werden.

Kultureller Wert

Von der historischen Bausubstanz ist nur noch der Damm der Landungsbrücke von 1910 erhalten. Ein Gedenkstein aus demselben Jahr erinnert daran. Heute ist der Hafen wegen seiner Lage direkt an der Elbe eine Touristenattraktion.

Lage und Anfahrt

Kollmar liegt zwischen Glückstadt und Elmshorn an der Elbe und ist über die Bundestrasse B 431 und die Landesstraße L 288 zu erreichen.

(Ulf Buhse, Kollmar, 2020)

Literatur

- Buhse, Ulf (2012)

- Die Schifffahrt in Kollmar. Vom Ewer zum Containerriesen. Kollmar.

- Detlefsen, Sönnich D. F. (1891)

- Geschichte der holsteinischen Elbmarschen. Glückstadt.

- Matthiessen, Peter Friedrich Christian (1836)

- Die Holsteinischen adligen Marschgüter Seestermühe, Groß- und Klein-Collmar. Eine historisch-statistische Skizze. o. O.

- Trede, Helmut (2002)

- Kollmar. Ein Marschendorf am Ufer der Elbe. o. O.

Hafen und Landungsbrücke Kollmar

- Schlagwörter

- Straße / Hausnummer

- Neuer Weg

- Ort

- 25377 Kollmar

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege, Landeskunde

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Auswertung historischer Karten, Auswertung historischer Fotos, Literaturauswertung, Geländebegehung/-kartierung, Archivauswertung

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Hafen und Landungsbrücke Kollmar”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-316870 (Abgerufen: 25. Februar 2026)