Schon von Weitem bietet dieses von stattlichen Bäumen umsäumte Denkmal einen imposanten Anblick. Noch vor 30 Jahren befand sich an gleicher Stelle eine eher unauffällige Baumgruppe mit ein wenig Unterholz. Das Megalithgrab gehört zu einer Gruppe von Grabhügeln (Langbetten), die schon Anfang des 19. Jahrhunderts Erwähnung fanden, die aber im Laufe der Jahrzehnte durch die zunehmend intensive Landwirtschaft nach und nach zerstört wurden. Auch bei dem Bau größerer Höfe fanden die Steinblöcke immer wieder Verwendung. Heute sind nur noch rund 30 solcher Anlagen im Bereich um Karlsminde erhalten.

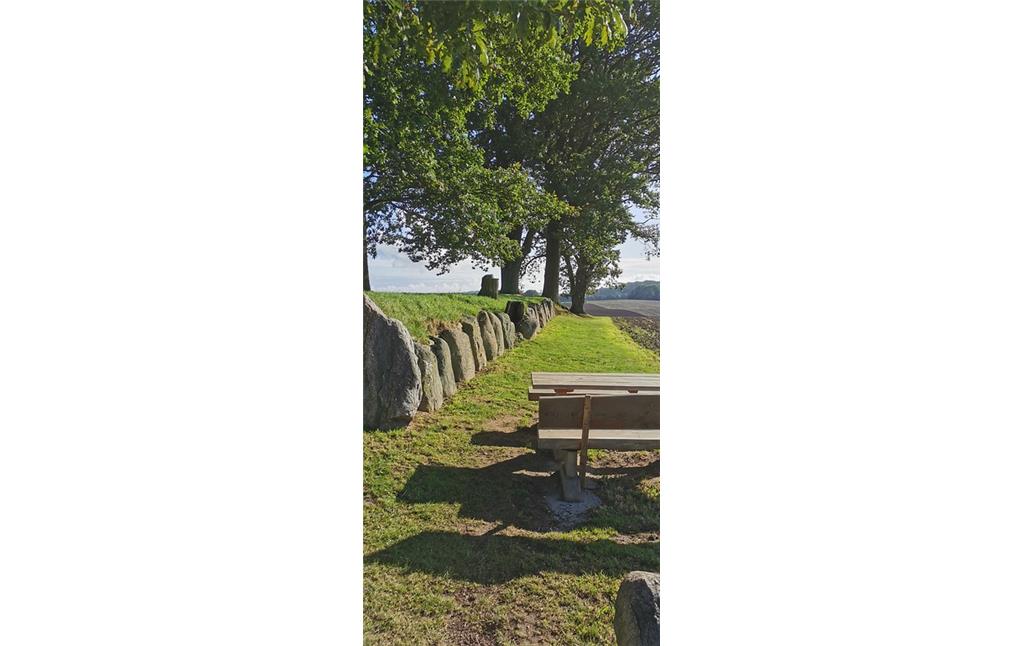

Das Großsteingrab von Karlsminde liegt auf einer Anhöhe, nicht weit von der Ostseeküste entfernt. Es gehört zu den so genannten Langbetten, einer bestimmten Form der Megalithgräber. Mit seiner Länge von etwa 60 Meter, einer Breite von 6,5 Meter und einer Höhe von rund 1 Meter und seiner exponierten Lage prägt das Langbett die umliegende Landschaft. Das Grab ist Ost-West ausgerichtet.

Erforschung und Erhaltung

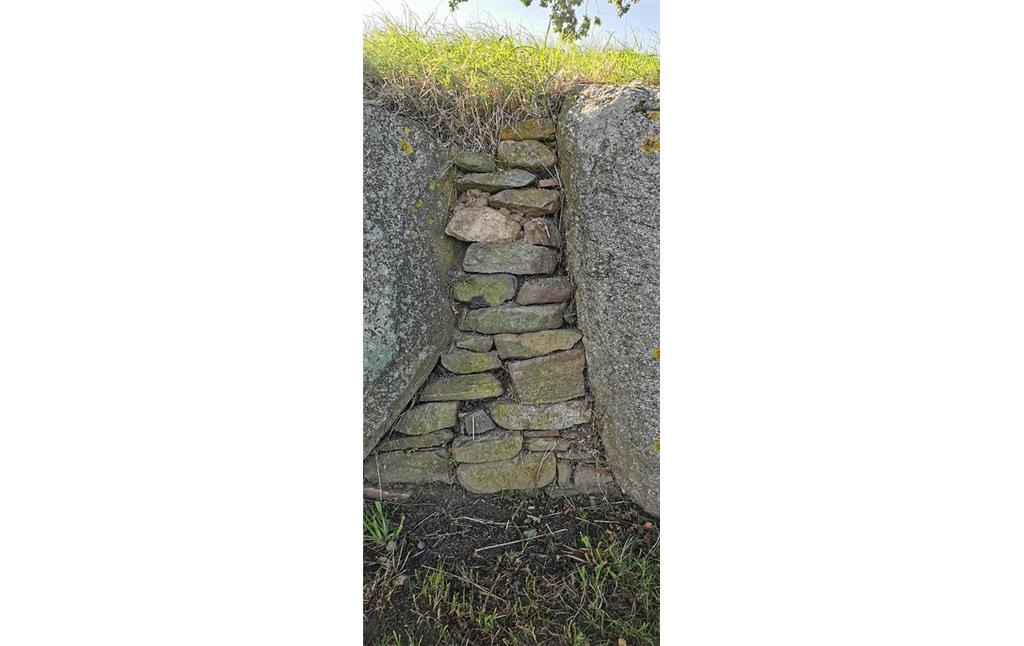

1976 wurde mit der Untersuchung und Restaurierung begonnen. Von den insgesamt 51 Randsteinen der südlichen Längsseite befanden sich noch 49 mehr oder weniger in der Originallage. Auf der Nordseite waren mehrere Steine aus ihrem Verband herausgekippt; sie lagen zum Teil einige Meter vom Grab entfernt. Mittels erhaltener Standspuren im Boden konnte ihre ursprüngliche Lage eruiert werden. Als Decksteine für die Grabkammern hatten die Erbauer besonders ebene Blöcke gewählt. Zwischen den Randsteinen waren an verschiedenen Stellen noch die Zwickelvermauerungen erhalten, wie sie auch in der Räuberhöhle von Idstedt gut zu sehen sind. Hierbei handelt es sich meist um Sandsteinplatten, während die Rand- und Decksteine aus Granit bestehen.

Drei Grabkammern im Inneren

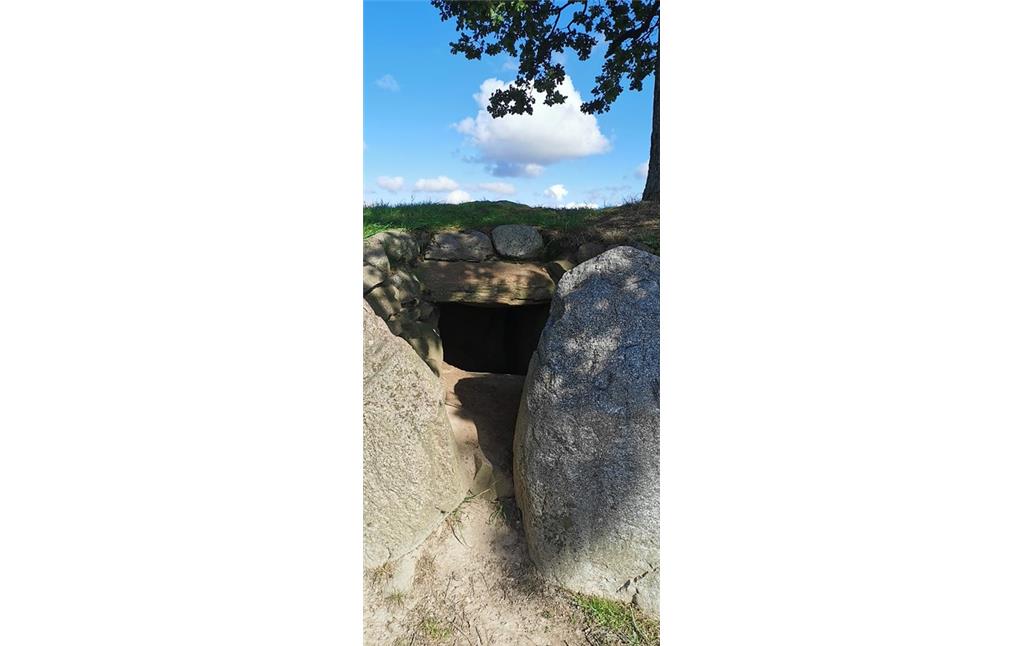

Im Langbett befinden sich drei Grabkammern mit südlichen Eingängen. Alle drei liegen etwa gleich voneinander entfernt. Als älteste erwies sich die mittlere Kammer. Der Boden war entweder mit Steinpflaster ausgelegt oder bestand aus festem Lehm. Auf dem Bodenbelag konnten in einer locker gestreuten Schicht gebrannte Flintsteinstücke festgestellt werden.

Funde

Bei den Untersuchungen wurde eine Vielzahl an Funden gemacht. In die Trichterbecherzeit gehören Scherben eines Trichterbechers, verschiedene Flintartefakte und ein knopfartiges Bernsteinstück. Da sich in den neolithischen oder bronzezeitlichen Grabhügeln oftmals noch Bestattungen oder Funde anderer Zeitstufen finden, ist dies auch in Karlsminde nicht verwunderlich. So wurden z. B. Beile aus der spätneolithischen Einzelgrabkultur und andere Flintartefakte, eisenzeitliche Urnen und jüngerkaiserzeitliche Gefäße entdeckt.

Rekonstruktion und Restaurierung

Die Ergebnisse der archäologischen Untersuchung waren ausreichend, um das Langbett korrekt wieder auferstehen zu lassen. Problematisch war der Eichenbewuchs, denn bei der Restaurierung sollten Natur- und Denkmalschutz in vernünftigen Einklang gebracht werden. So musste darauf geachtet werden, dass das Wurzelwerk der stattlichen Bäume nicht beschädigt wurde.

Reste der Originalvermauerung der Zwickel halfen bei der Ermittlung der exakten Standorte der Randsteine. Von den ehemals rund 3.000 verbauten Sandsteinplatten für die Zwickel war nur noch ein Bruchteil erhalten. Soweit es möglich war, fanden die Originalsteine Verwendung. Die Lücken wurden zusätzlich mit Lehm verfüllt.

Das Aufstellen der bis zu vier Tonnen schweren Steine erfolgte mit so genannten Gleiswinden, die von der Deutschen Bahn zum Anheben von Schienen benutzt werden. Teilweise wurden im Innern Stützkonstruktionen angebracht, damit Originalsteine, die beschädigt waren, trotzdem weiter verwendet werden konnten. Auf das wiederhergestellte Bodenpflaster wurde eine Schicht gebrannten Flints aufgetragen. Um die Kammern gegen eindringende Feuchtigkeit zu schützen, wurden, wie ebenfalls schon im Neolithikum praktiziert, über ihnen eine starke Lehmschicht und schindelartig gepackte Steinplatten aufgebracht. Anschließend erhielt der aufgeschüttete Hügel eine eher dachartige Form, sodass auch das Regenwasser besser abfließen kann.

Ehrenamtliches Engagement

Mit fast 3.000 unentgeltlichen Arbeitsstunden leistete die „Arbeitsgruppe Karlsminde“ gut zwei Jahre lang schier Unglaubliches. Etwa 420 Tonnen Findlinge wurden bewegt, 550 Qubikmeter Erde für den Langhügel aufgeschüttet, 3.000 Sandsteinplatten in Lehm verlegt und 2.000 Qubikmeter Erde für das Verfüllen einer neuzeitlichen Mergelgrube benötigt. Während heute verschiedenste Maschinen als Hilfe dienen, ist es nur schwer vorstellbar, wie die Menschen der neolithischen Trichterbecherkultur diese Leistung vollbracht haben.

Lage und Anfahrt

Von Eckernförde aus fährt man die Landstraße (L 26) in Richtung Waabs. Nach etwa 5 Kilometern biegt man rechts in Richtung Karlsminde ab und erreicht das Langbett nach ca. 500 Metern auf der linken Seite. Das Langbett ist ausgeschildert. Adresse für googleMaps: Großsteingrab Karlsminde.

(Birte Anspach, Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein, im Projekt „Megalithic Routes in Schleswig-Holstein“, gefördert von der Bundesbeauftragen für Kultur und Medien im Zuge des Europäischen Kulturerbejahres 2018+1 „Sharing Heritage“, 2019)

Internet

ostseefjordschlei.de: Das Langbett von Karlsminde - Ostseefjord Schlei (abgerufen 10.09.2019)

sharingheritage.de: Europäisches Kulturerbejahr 2018+1 (abgerufen 10.09.2019)

schleswig-holstein.de: Das Projekt Megalithic Routes in Schleswig-Holstein (abgerufen 10.09.2019)