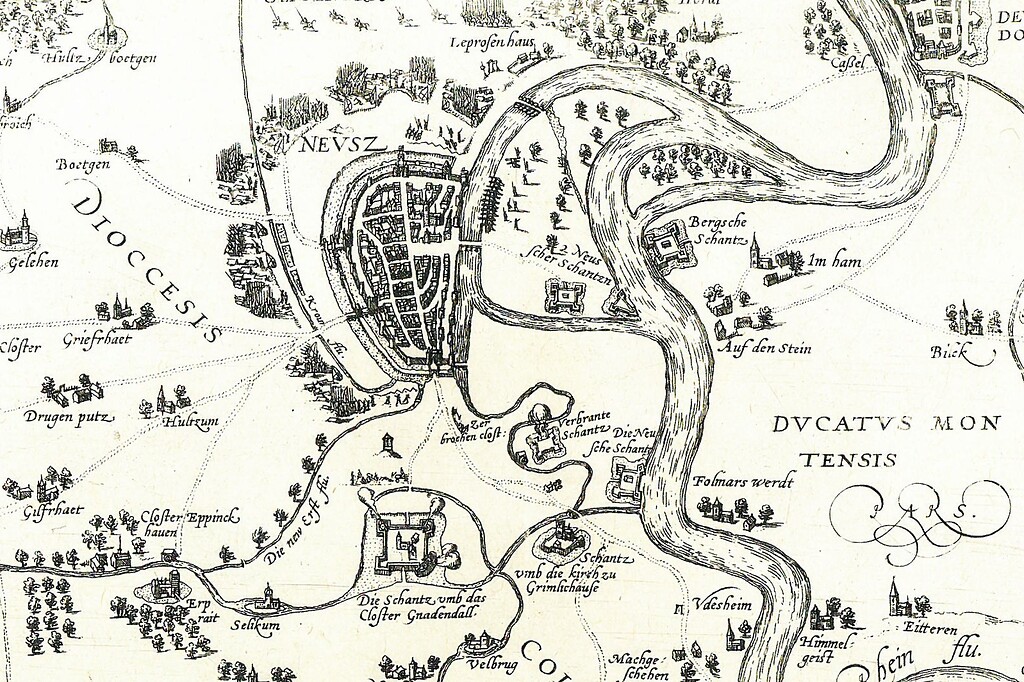

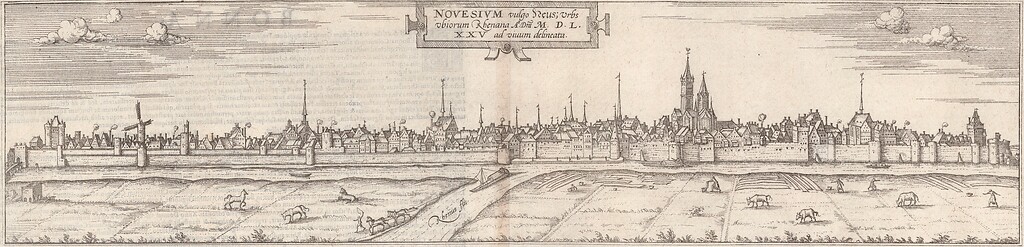

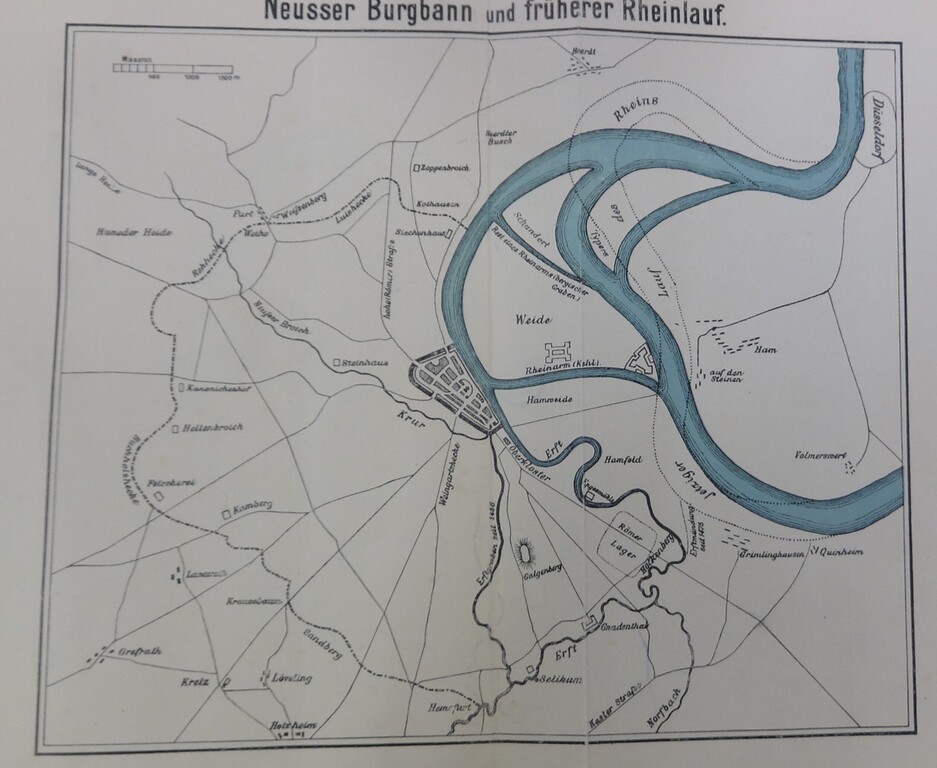

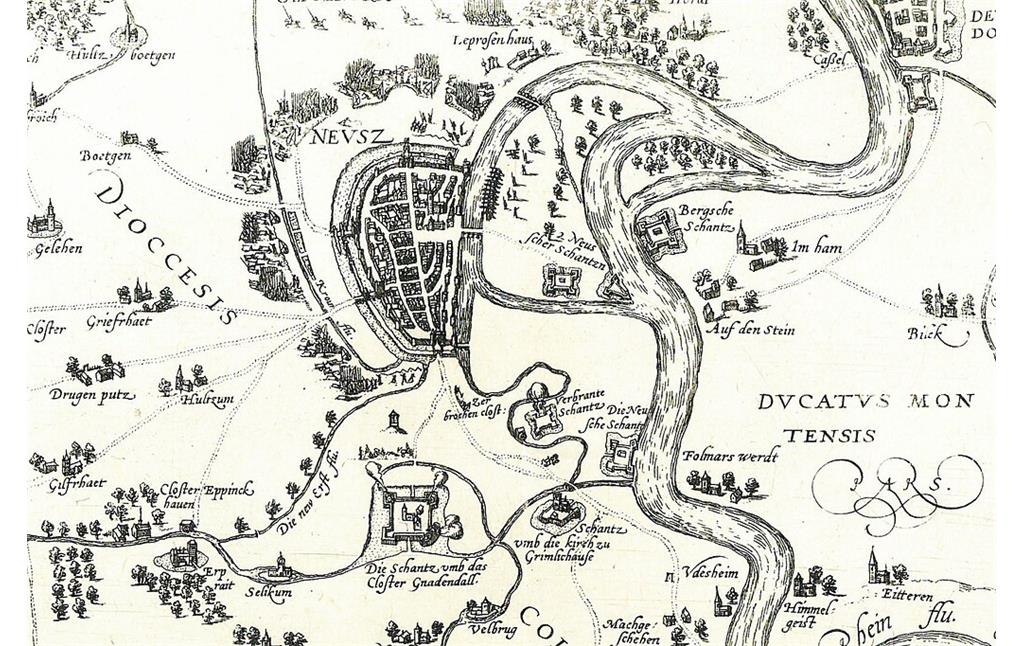

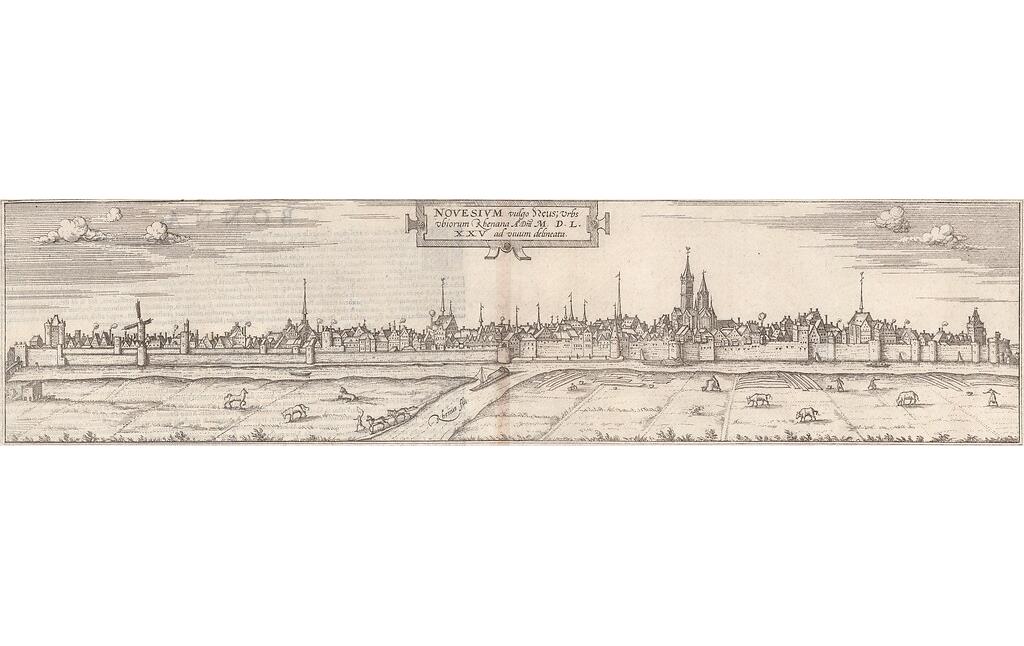

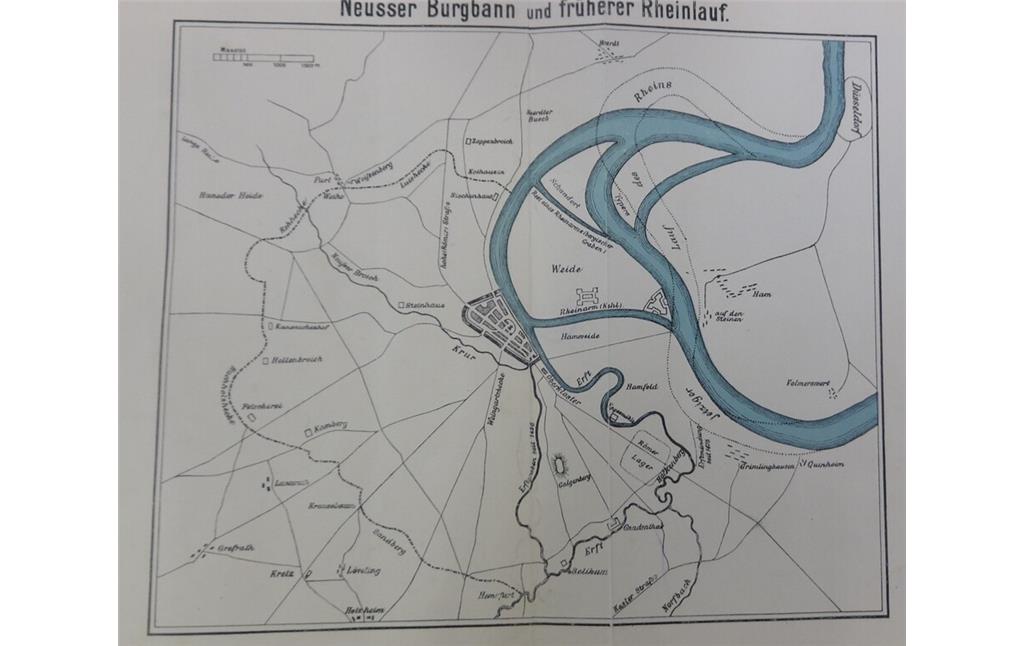

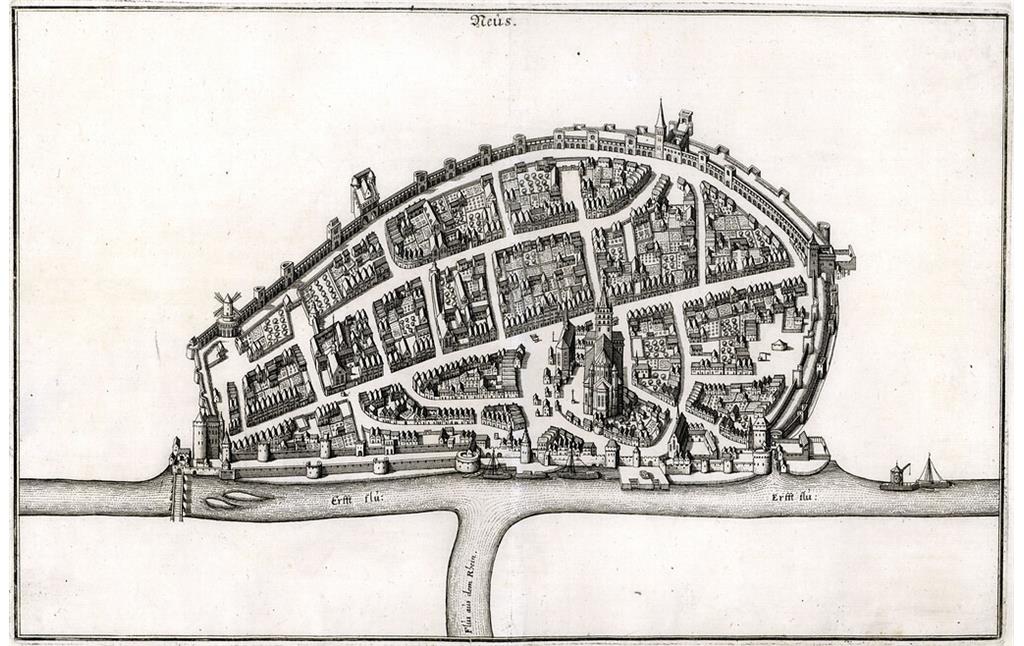

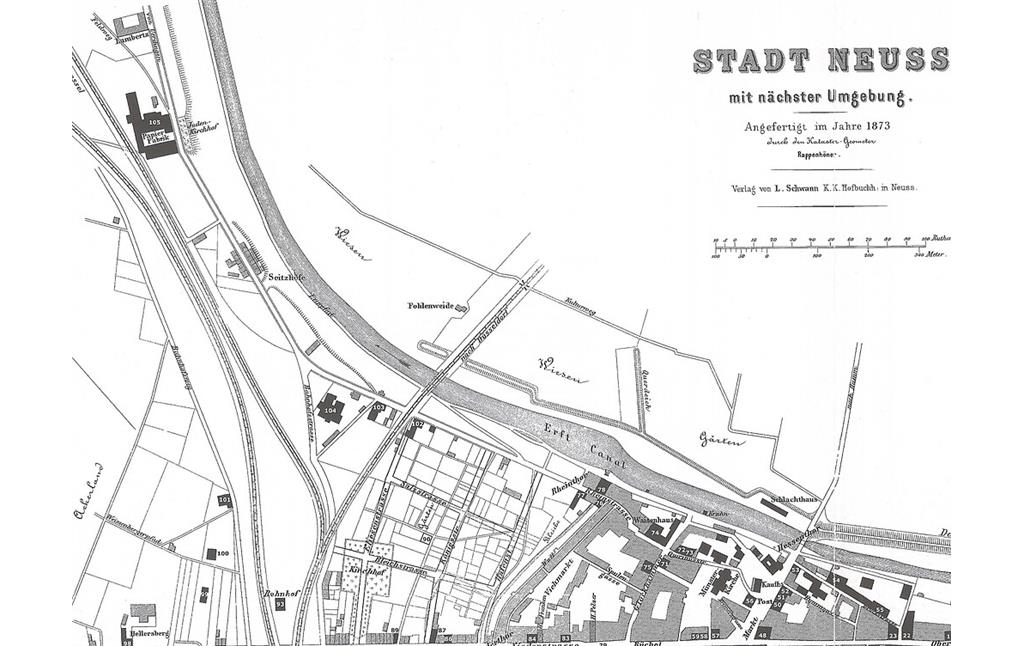

Schon in römischer Zeit verlagerte der Rhein mehrfach sein Bett. Das mittelalterliche Neuss blieb jedoch eine Ansiedlung am Fluss, die 1021 als portus und seit 1190 als opidum=Stadt bezeichnet wurde. Das fließende Wasser lieferte allerdings hauptsächlich die Erft. Dieser, in der Eifel entspringende Fluss mündete nicht bei Grimlinghausen in den Rhein, sondern änderte dort seinen Verlauf, um dann östlich an Neuss vorbei, ein altes Rheinbett nutzend, sich nördlich der Stadt in den Rhein zu ergießen. Rhein und Erft hatten einen langgezogenen, zum Rhein hin parallelen Sandwall aufgeschüttet, der die Erftmündung weit nach Norden verschleppte.

Östlich der vor Neuss verlaufenden Erft hatte sich der Rhein in ein neues Bett zurückgezogen, zwischen dem sich eine weite Grünfläche, die Neusser Wiesen oder das Hamfeld erstreckte. Quer durch dieses Flachland floss vom Rhein senkrecht auf Neuss zuführend ein stichkanal-ähnlicher Rhein-Nebenarm, die „Kehl“ und versorgte den Abschnitt zwischen Kehlturm und der nördlichen Rheinmündung mit Fließwasser.

Mit Anlage der Obererft 1456 änderten sich erneut die Wasserverhältnisse rund um Neuss. Die Obererft führte nicht nur dem zur Verlandung neigenden, westlich vor Neuss gelegenen äußeren Stadtgraben Fließwasser zu, sondern nach Einmündung in die obere Erft, nördlich vom Niedertor auch dieser Flussverbindung zwischen Neuss und dem Rhein.

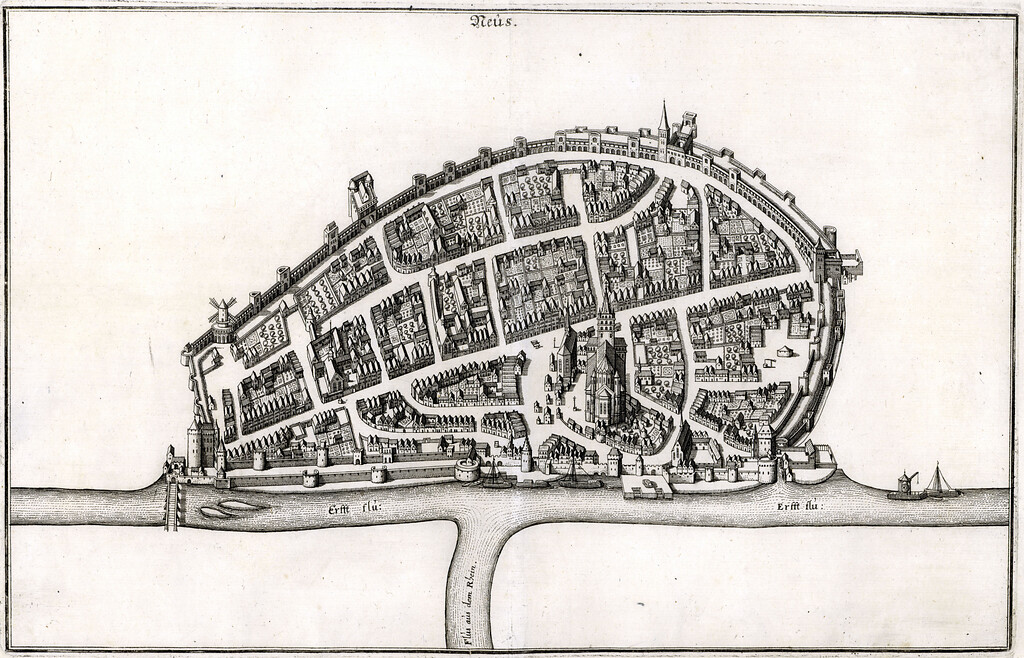

Der mittelalterliche Neusser Hafen bestand aus drei Schiffsanlegestellen: einem südlichen von der Brückstraße aus zugänglichen Anleger, einem mittleren Anlegeplatz an der Kranenpforte unterhalb des Glockhammers und den größten und mit einem gemauerten Kran ausgestatteten Anleger nordöstlich vor dem Rheintor an der Ausfallstraße nach Uerdingen. Hier im Norden wurden mittels Kran Mühlsteine und Weinfässer entladen.

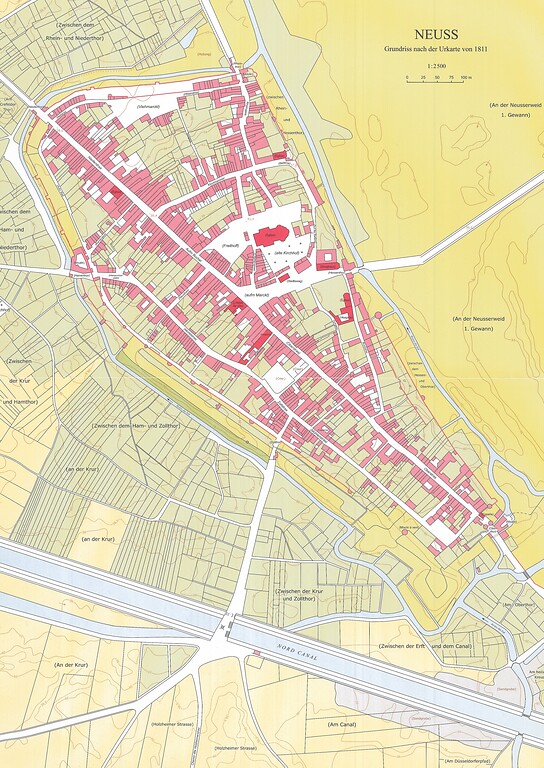

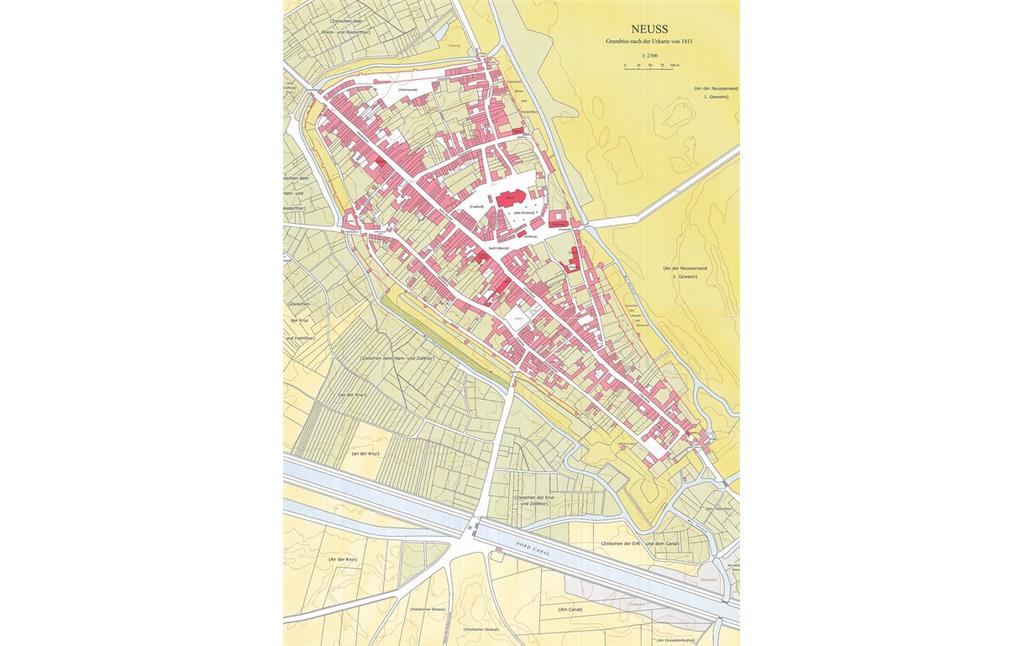

Nur mühsam konnte im 17./18. Jahrhundert die obere Erft nördlich des Rheintores von Versandung frei- und damit für den Schiffsverkehr offen gehalten werden. Schon 1765 gab es ein Projekt zur Vertiefung dieser Flussstrecke, das allerdings aus finanziellen Gründen scheiterte.

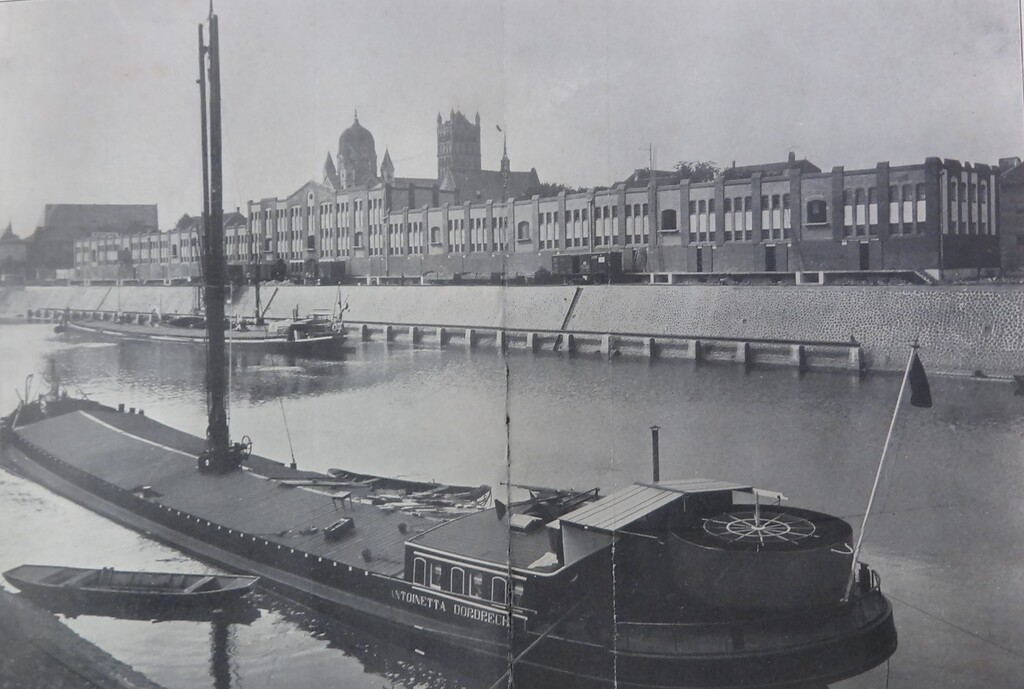

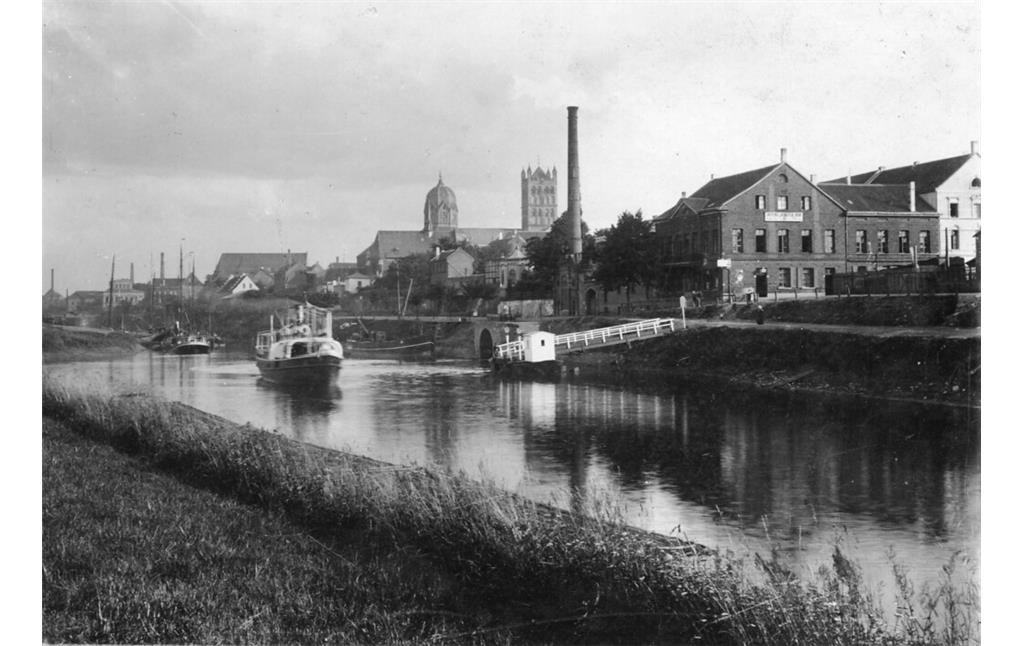

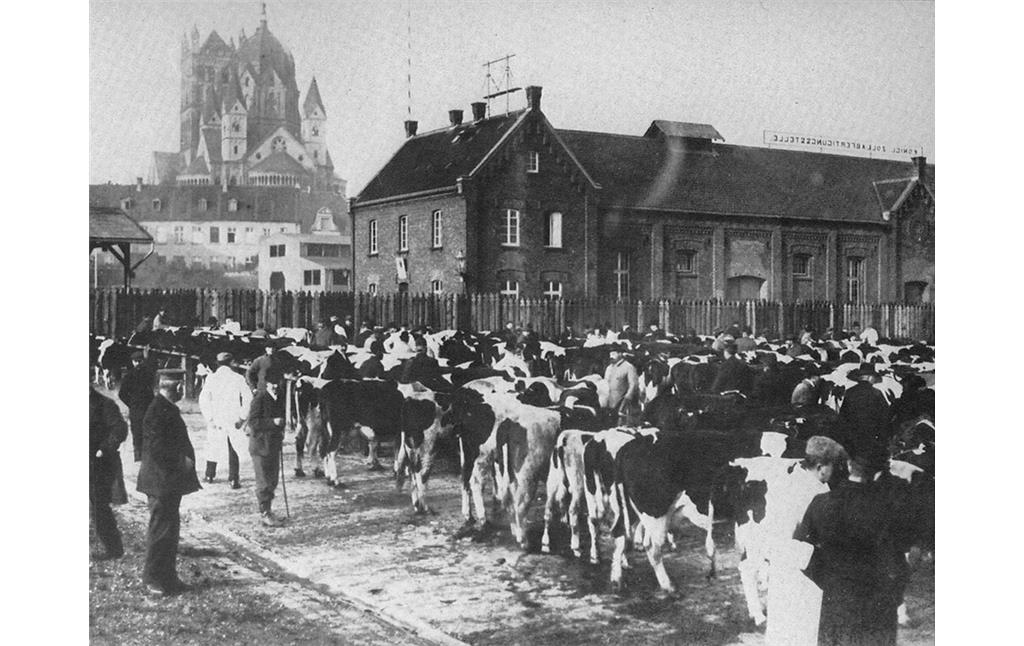

Mit der Rheinschifffahrtsakte von 1831 und der damit verbundenen Beseitigung aller Hemmnisse durch Zölle und Stapelrechte auf dem Rhein, gab es erneutes Interesse. 1835-37 wurde die oberer Erft zwischen Hessentor und Mündung auf Drängen Neusser Kaufleute ausgebaggert, wurde zum Handels- und Sicherheitshafen. 1843 erhielt das Kopfende den Freihafen-Status und wurde mit einem Packhaus ausgestattet. Überall am Rhein förderte die aus England stammende Freihafen-Idee mit einem eingefriedeten, zollfreien Bereich für die hier lagernden Waren Handel und Schifffahrt enorm. Der Neusser Hafen versorgte die Textilindustrie von Mönchengladbach und Viersen mit Ruhrkohle, nahm von dort die Textilerzeugnisse auf und entwickelte sich zu einem Umschlagplatz landwirtschaftlicher Produkte zur Freude der expandierenden Öl- und Mühlenindustrie.

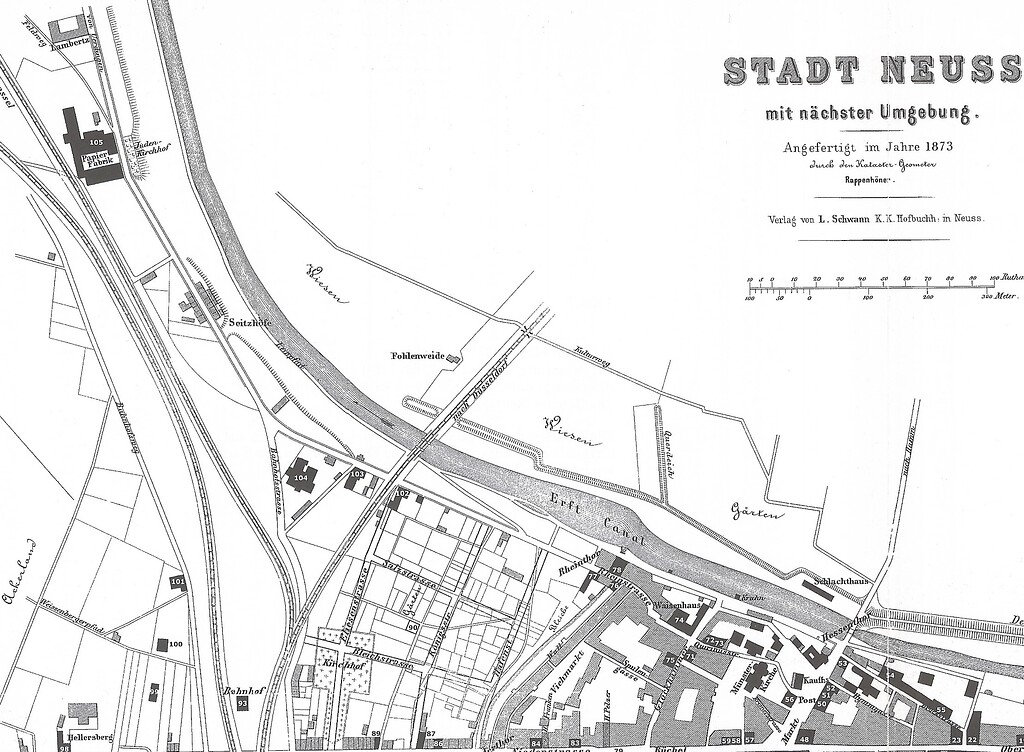

1871 wurde im Hafen der erste Dampfkran in Betrieb genommen. Dampfkraft entlastete die für den Hafenbetrieb rheinauf - rheinab typischen Sackträger. Über Holzplanken wurden die an den noch unbefestigten Hafenböschungen verstauten Schiffen die Waren von den Sackträgern, in Neuss auch „Erftkadetten“ genannt, be- und entladen. 1881-82 wurde das Hafenbecken vertieft und die Ufer befestigt. Eine Hafenbahn mit Anschluss an den Hauptbahnhof konnte 1887 den Betrieb aufnehmen. 1888 wurden erstmals mehr als 100.000t im Hafen umgeschlagen wobei Ölsaaten und Getreide mehr als die Hälfte ausmachten. Der niedrige Wasserstand blieb aber ein Hemmnis mit deutlichen Rückschlägen in der Hafennutzung. Für 1893 wurde ein Umschlagrückgang von 20% verzeichnet.

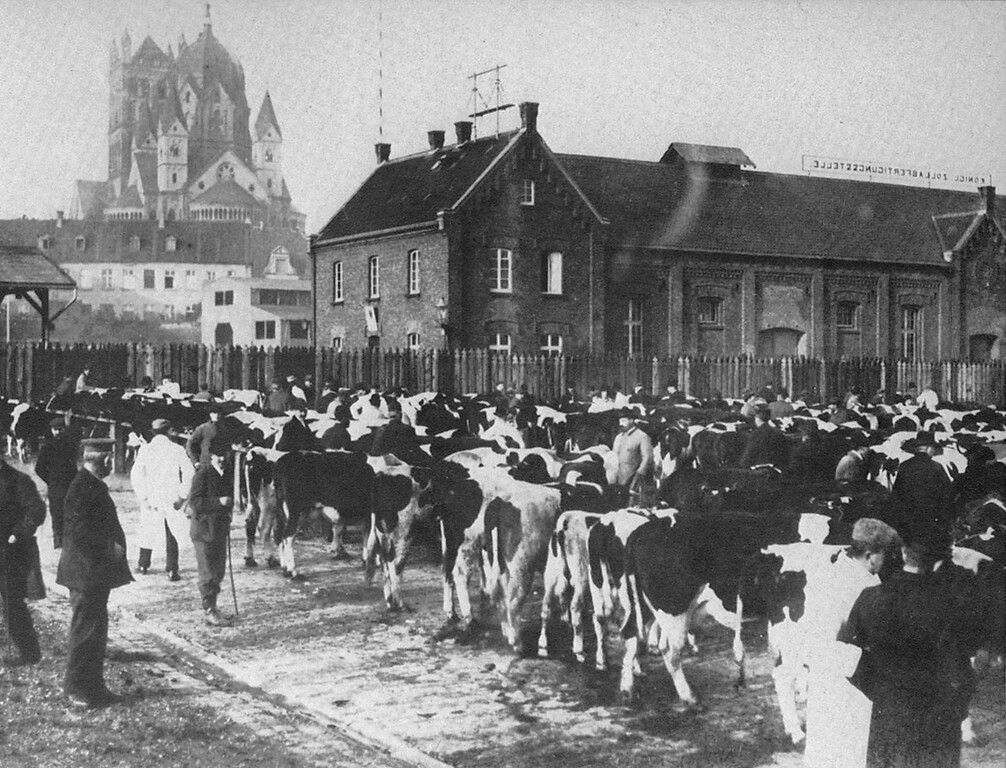

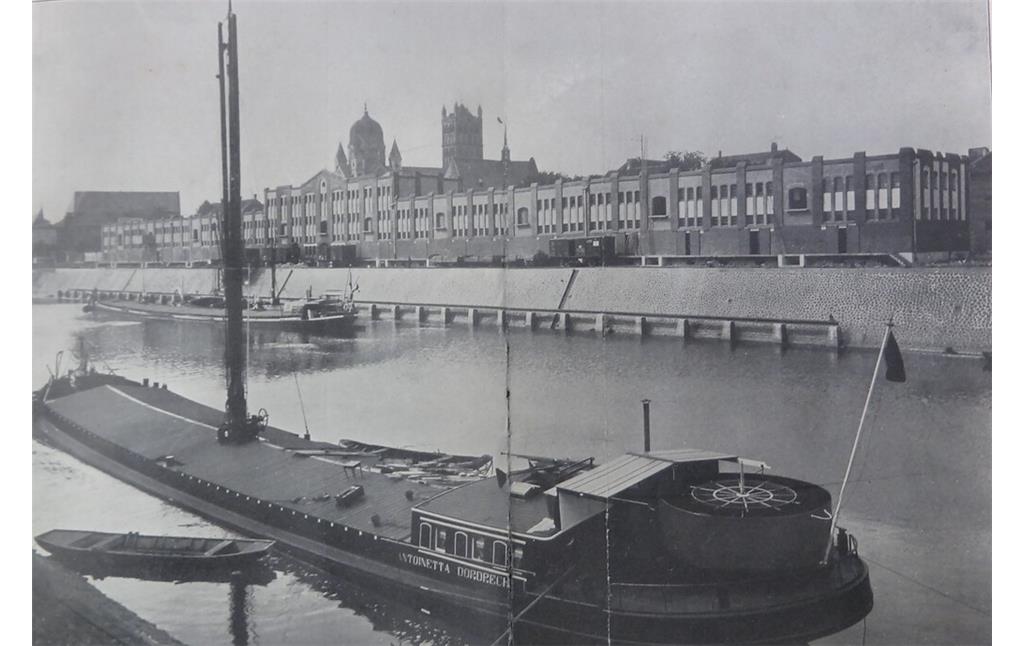

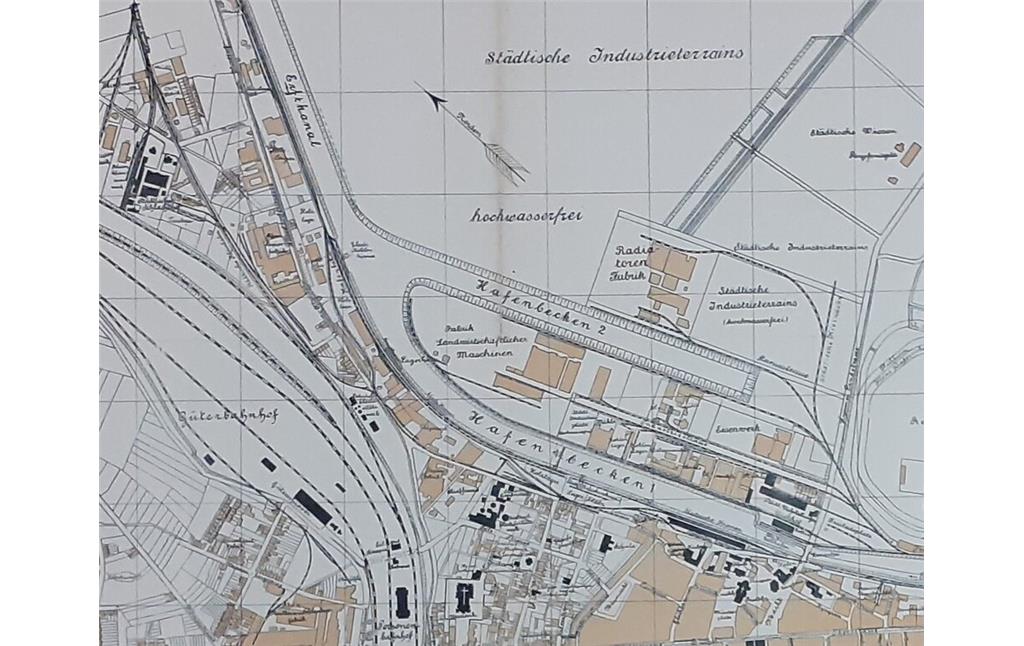

Diese Misere ließ sich erst mit der umfassenden seit 1894 durch das Berliner Ingenieurbüro Havestadt & Contag betriebene Planung eines Großhafens auf dem rund 625 ha großen Neusser Wiesen behoben werden. 1897 und 1904 wurde der Erftkanal neu ausgebaggert. Das südliche Ende des Erftkanals wurde zum großen, nun mit Kaimauern befestigte Hafenbecken 1 des zukünftigen Großhafens. Angeschlossen über die Ring- und Hafenbahn wurde es 1908 festlich eröffnet. Die Westseite diente zusammen mit der Zollabfertigung als Handelshafen, während sich östlich durch Ansiedlung der Ölmühlen von N. Simons Söhne, C. Thywissen sowie der aus Amerika kommenden Firmen International Harvester Compagny und Nationale Radiator Gesellschaft der Industriehafen andeutete.

Seit 2006 erlebt dieser Hafenbereich einen zurückhaltenden Strukturwandel in diesem Zipfel des Hafengebiets an der Nahtstelle zur Innenstadt. Das den NESKA-Lagerhallen als Kopfbau 1954 angebaute Zollamt wurde abgebrochen. In den an seiner Stelle errichteten Neubau und in den umgebauten Hallen entstand das „Haus am Pegel“, Sitz des Neusser Bauvereins, der Stadtentwicklungsgesellschaft Modernes Neuss GmbH und der Stadthafen Neuss Verwaltungsgesellschaft. Es folgten die zum Hafenbecken hinab führende Freitreppen und die Ausgestaltung der Uferzonen als Promenade. Die schräg gegenüber liegenden Reste des Kehlturmes verweisen auf die Lage der mittelalterlichen Anlegestelle vor dem Hessentor. Die Pegeluhr wurde an dieser Stelle 1936 errichtet und die Bronzeplastik der Sackträger oder „Erftkadetten“ von Michael Franke wurde hier 1980 aufgestellt.

Hinweis

Das Objekt „Erftkanal und Erfthafen“ in Neuss ist ein eingetragenes Baudenkmal (Denkmalliste der Stadt Neuss, laufende Nr. 1/211, Eintrag in die Denkmalliste am 06.07.1995) und ist Element des Kulturlandschaftsbereiches Historischer Stadtkern Neuss (Kulturlandschaftsbereich Regionalplan Düsseldorf 202).

(Walter Buschmann, Institut. Industrie-Kultur-Geschichte-Landschaft, 2021)