Baubeschreibung

Geschichte

Baubeschreibung

Wie bei den meisten Pfälzer Burgen sind weder die ursprüngliche Ausdehnung noch das Aussehen von Neidenfels bekannt (vgl. Keddigkeit, Losse, Puhl 2024, S. 670).

Die Hauptschwierigkeit, vom heutigen Baubestand auf den Ursprungsbau zu schließen, liegt in der totalen Umgestaltung des Burgberges zum Wingert. Dabei wurde dessen Südseite terrassiert. Das hierfür notwendige Baumaterial lieferte die Ruine. Weitere (undokumentierte) Eingriffe in den Bestand erfolgten durch den „Pfälzer Verschönerungsverein“.

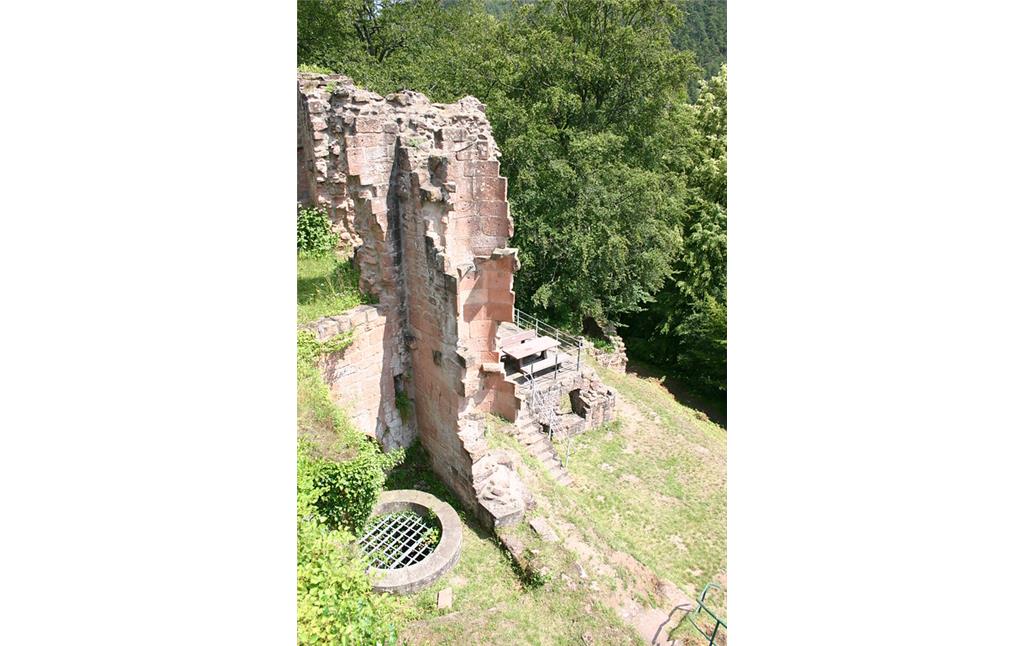

Nachdem 1935 die Burgruine durch Schenkung an die Gemeinde Neidenfels gekommen war (s. unten), wurden die beiden Schalentürme an der Südseite des Berings neu aufgemauert, der Torbau teils freigelegt und das Burggelände entbuscht (vgl. Keddigkeit, Losse, Puhl 2024, S. 670). Ein drohender Felsabbruch erforderte den Bau einer größeren Stützmauer an der Nordwestseite. Weitere Sanierungen folgten.

Gesamtanlage

Die Kernburg erstreckte sich wohl innerhalb des hohen, fast dreieckigen Felspodests. Im Spätmittelalter wurde die Burg um einen Zwinger erweitert. Ebenfalls diesem Zeithorizont zuzurechnen ist ein ruinös erhaltener Renaissance-Treppenturm.

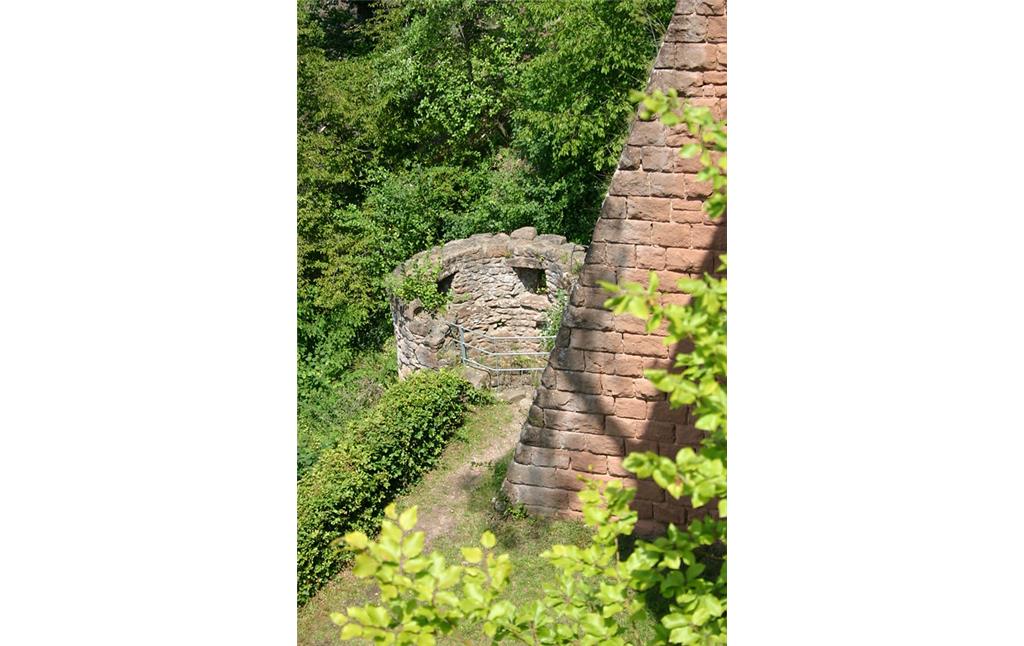

Das Bild der Burg beherrscht der im oberen, nördlichen Teil etwa zwölf Meter breite, nach Süden schmäler werdende Felsgrat. Beidseits - im Osten und Westen - des Felskonklomerats erstrecken sich planierte, unterschiedlich breite im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit weitgehend überbaute Areale. In späterer Zeit erweiterte man die Anlage und schützte diesen Bereich mit einer Ringmauer. Sie wies ursprünglich vier halb- bis dreiviertelrunde Schalentürme auf. Ruinös erhalten sind lediglich die beiden Türme an der südlichen Talseite und ein weiterer an der Nordwestecke der Anlage (vgl. Keddigkeit, Losse, Puhl 2024, S. 672). Letztere diente nicht nur der westlichen Ringmauer, sondern auch der Halsgrabensicherung. Abgegangen ist der südöstliche Halbschalenturm.

Den Zugang zur Burg ermöglichte an der Nordostecke ein Torbau, von dem lediglich karge Mauerreste der Nordwest- (mit Feuerwaffenscharte) und der Nordostwand künden.

Halsgraben, Schildmauer / Bergfried (?)

Die Hauptangriffsseite schützte gegen Norden als Abstandshindernis ein Halsgraben. Es handelt sich dabei um einen tief in den Rotsandsteinfelsen eingeschroteten, durchschnittlich elf Meter breiten, bergseitig elf Meter und zur Burg hin dreizehn Meter tiefen Einschnitt (vgl. Keddigkeit, Losse, Puhl 2024, S. 670), der die Spornburg gegen Norden vom ansteigenden Berghang trennte.

Ob sich ein Turm (Bergfried, Wohnturm) oder eine Schildmauer bzw. eine schildmauerartig verstärkte Gebäudeseite (Wohnbau) an der Nordostseite auf dem Kernburgfelsen erhob, ist anzunehmen, bleibt jedoch ungewiss. Zwei bis drei Restlagen von Buckelquadern könnten einem solchen Bau zugerechnet werden.

Nordostbau, Torhaus und Ringmauer

Die Ruine des sich an den Burgfels nordöstlich anschließenden Baus weist feldseitig, d.h. zur Bergseite hin, feuerwaffentaugliche Schießscharten (15./16. Jh.) auf. Der Halsgraben konnte in der Längsachse von dem vor die Flucht des Nordostbaues vorspringenden Torbau aus bestrichen werden, wie eine erhaltene Feuerwaffenscharte in dessen erstem Obergeschoss zeigt. Vom Torhaus stehen lediglich Reste der Nordwest- und der Nordostwand aufrecht. Talseitig schließt eine schlechterhaltene Mauer an, die noch ca. 20 Meter weit talabwärts verfolgt werden kann.

Im Gegensatz zur Mauerstärke des Nordostbaues, die stellenweise mehr als zwei Meter beträgt, sind die Mauern des Torbaus und der weiterführende Bering erheblich schwächer (lediglich 0,85 bis 1,20 Meter). Das Gleiche gilt für das den Halsgraben südwestlich begrenzende Ringmauerteilstück mit dem dreiviertelrunden Feuerwaffenturm, der den westlichen Teil des Halsgrabens und partiell die westliche Ringmauer sicherte.

Wohnbau

Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass sich entlang des ganzen Burgfelsens ein Wohnbau erstreckte. Die Bearbeiter des Pfälzischen Burgenlexikons beschreiben dieses Gebäude folgendermaßen: „Er war mindestens dreistöckig, wie es die Stufenfolge des innen runden Treppenturmes nahelegt. Buckelquaderreihen auf dem höchsten Felsplateau könnten für ein weiteres Stockwerk sprechen. Durch Abtragung des Felsens entstand zusätzliche Nutzfläche. Andere, in ihrer Funktion nicht mehr zuzuordnende Räume wurden (teilweise) aus dem Fels geschlagen. Bemerkenswert sind die drei unterschiedlich große Felsenkeller“ (Keddigkeit, Losse, Puhl 2024, S. 673).

Brunnen und Zisternen

Eine Regenwasserzisterne mit zugehöriger Zisternenstube zwischen Burgfels und Treppenaufgang gilt allgemein als die älteste Wasserversorgungsanlage der Burg. Der Zisternenschacht hat einen Durchmesser von knapp zwei Metern und ist wenig mehr als drei Meter tief. Seit dem 16. Jahrhundert gewährleistete eine tönerne Rohrleitung, die am höher gelegenen „Vordertaler Brünnchen“ ihren Anfang nahm, die Wasserversorgung der Burg (vgl. Keddigkeit, Losse, Puhl 2024, S. 674).

Geschichte

14. Jahrhundert

Da Burg Neidenfels im Jahre 1329 im (Wittelsbachischen) Hausvertrag von Pavia ungenannt bleibt und 1338 die zu diesem Zeitpunkt bereits bestehende Burg erstmals urkundlich erwähnt wird, ist von einer Burggründung in den frühen 1330er Jahren auszugehen. „Dies und die unmittelbare Nähe zur im Jahre 1281 zerstörten Burg Lichtenstein verweisen auf einen gewissen Zusammenhang mit dem Amt des königlichen Landvogts im Speyergau, das der mutmaßliche Burggründer Pfalzgraf Rudolf II. seit 1331 innehatte“ (Keddigkeit, Losse, Puhl 2024, S. 666).

Bezeichnenderweise überließ Rudolf II. 1338 Burg Neidenfels - sie blieb bis zu ihrem Untergang in pfalzgräflicher Hand - als Lehen den Brüdern Gerhard und Johannes, den Söhnen des Wilhelm von Odenbach. Auch dies „gibt einen Hinweis auf die Vorgängeranlage Lichtenstein: Wilhelm von Odenbach war der Schwestersohn des Johann von Lichtenstein und Erbe des unmittelbar benachbarten Lichtenberger Vermögens“ (Keddigkeit, Losse, Puhl 2024, S. 666).

Bezeichnenderweise überließ Rudolf II. 1338 Burg Neidenfels - sie blieb bis zu ihrem Untergang in pfalzgräflicher Hand - als Lehen den Brüdern Gerhard und Johannes, den Söhnen des Wilhelm von Odenbach. Auch dies „gibt einen Hinweis auf die Vorgängeranlage Lichtenstein: Wilhelm von Odenbach war der Schwestersohn des Johann von Lichtenstein und Erbe des unmittelbar benachbarten Lichtenberger Vermögens“ (Keddigkeit, Losse, Puhl 2024, S. 666).

Nach dem Tode Rudolfs II. (*1306; †1353) schieden die Herren von Odenbach als Lehnsnehmer aus. Der Nachfolger Rudolfs II., Pfalzgraf Ruprecht I. (* 1309; † 1390) übergab 1355 (Hauptstaatsarchiv München III, Mannheimer Urkunden, Oberamt Neustadt 25) die Burg lebenslang an den Ritter Johann von Wachenheim. Der Pfalzgraf behielt sich allerdings das Öffnungsrecht vor und nahm den zur Burg gehörigen Forst von der Lehnsvergabe aus.

Gleichwohl wurden die Beziehungen der Wachenheimer zur Burg rasch enger, denn bereits 1365 (Generallandesarchiv Karlsruhe 67/804, Bl. 15v) lieh Johann von Wachenheim dem Pfalzgrafen 500 Florentiner Goldgulden zum Ausbau der Burg. Pfalzgraf Ruprecht I. sicherte im Gegenzug Johann von Wachenheim seinen Nachkommen die Überlassung von Burg Neidenfels bis zur Tilgung der Schuld zu.

15. Jahrhundert

Offensichtlich erfolgte spätestens 1407 die Ablösung der Pfandschuld, denn damals belehnte der römisch-deutsche König Ruprecht III. (* 1352; † 1410) den „ausdrücklich als Amtmann zu Neidenfels bezeichneten Wilhelm Horneck von Heppenheim unter anderem mit dem Steinhaus im Tal unter Burg Neidenfels“ (Keddigkeit, Losse, Puhl 2024, S. 667). Die Tätigkeit des Belehnten währte jedoch nur zwei Jahre. Ihm folgten als Lehnsnehmer auf Lebenszeit Dieter Landschad und dessen Gattin Irmengart. Voraussetzung der Lehnsübertragung war eine Bauverpflichtung. Dieter Landschaden hatte einerseits 400 Pfund an der Burg zu verbauen und durfte andererseits Burg Neidenfels bis zur Rückzahlung der Bausumme besitzen. Eine Grundvoraussetzung für dieses Rechtsgeschäft war das Öffnungsrecht, das sich die Pfalzgrafschaft vorbehielt.

Der letztgenannten Familie folgten als Lehnsnehmer zu einem unbekannten Zeitpunkt die kurpfälzische Beamtenfamilie Steinhauser und 1480 die Herren von Saulheim (vgl. (Keddigkeit, Losse, Puhl 2024, S. 667). Von den Saulheimern erwarb 20 Jahre später Friedrich Steinhauser die Burg mit Zubehörden. Dieses Rechtsgeschäft erfolgte mit Zustimmung des Kurfürsten Philipp I. (* 1448, † 1508), der sich jedoch - wie immer - das Öffnungsrecht vorbehielt.

16. Jahrhundert

Den Steinhausern folgten im 16. Jahrhundert als Lehnsinhaber im Einvernehmen mit Kurpfalz die Herren von Angeloch, die in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts größere Baumaßnahmen durchführen ließen. Ob dies, wie vielfach gemutmaßt wurde, dem Bauernkrieg (1525) geschuldet war, muss Spekulation bleiben, da es an diesbezüglichen Nachrichten über Kampfhandlungen oder Besetzungen mangelt (vgl. Keddigkeit, Losse, Puhl 2024, S. 667).

Der Lehen der Angelocher blieb nicht unbeschwert, denn 1575 wies Pfalzgraf Johann Casimir (* 1543 in Simmern; † 1592) - Neidenfels war 1559 und 1592 Teil dessen eigenständigen Fürstentums Pfalz-Lautern - ungeachtet der älteren Angelocher Rechte 1575 seinen Reiterobristen Peter Beutterich Burg Neidenfels an. Letztlich misslang der Versuch des Fürsten, so dass er 1580 einen zweiten Versuch unternahm. Mit Hilfe seines Bruders, Kurfürst Ludwig IV. (* 1539; † 1583) gelang das Vorhaben. Ludwig entschädigte die Herren von Angeloch finanziell, entließ sie aus ihrem Lehnsverhältnis und übergab 1581 den Neidenfels seinem Bruder Johann Casimir.

Nach Abschluss des verwickelten Rechtsgeschäfts überließ 1582 Pfalzgraf Johann Casimir den Neidenfelds als Lehen dem Obristen. Dies war „der Dank des Pfalzgrafen für die vielen Dienste - sowohl auf kriegerischem wie auch auf diplomatischem Sektor -, die ihm Dr. Peter Beutterich geleistet hatte“ (Keddigkeit, Losse, Puhl 2024, S. 698). Peter Beuterich, der sich umgehend den Namenszusatz „von Neidenfels“ zugelegt hatte - starb 1587 und hinterließ die Burg seinen gleichnamigen, minderjährigen Sohn. Daher bestimmte Johann Casimir bis zur Volljährigkeit des Kindes nacheinander unterschiedliche Personen zum Vormund. Die Geschäfte vor Ort versah als residenzpflichtiger Burgvogt und Keller Germann Guilempey. Peter Beutterich d. J. trat im Jahre 1600 das Erbe an, doch fiel das Lehen nach dessen erbenlosen Tod bereits 1618 an Kurpfalz zurück.

17. Jahrhundert mit Burguntergang

Das 17. Jahrhundert, insbesondere die Zeit des Dreißigjährigen Krieges, ist nur unzureichend dokumentiert. „Man nimmt allgemein - jedoch ohne urkundlichen Nachweis - an, die Burg habe das Schicksal der Oberämter Neustadt und Kaiserslautern geteilt und sei wahrscheinlich 1622 und 1635 von kaiserlichen sowie 1642 von lothringischen Soldaten besetzt und zerstört worden“ (Keddigkeit, Losse, Puhl 2024, S. 699).

1657 versuchte die kurpfälzische Administration die zur Burg Neidenfels gehörigen Schlossgüter an Erbbeständer zu verpachten, die Burg bleibt dabei unerwähnt. Sie war zu diesem Zeitpunkt offensichtlich teilruinös und wahrscheinlich unbewohnbar. Die nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges andauernde lothringische Besetzung von Neidenfels dürfte den Wiederaufbau der militärisch völlig unbedeutenden Burg verhindert haben (vgl. Keddigkeit, Losse, Puhl 2024, S. 699). Spätestens 1689 - im Zusammenhang mit dem Pfälzischen Erbfolgekrieg - wurde die Anlage wohl endgültig zerstört und aufgegeben.

Nachnutzung des Burggeländes im 18. Jahrhundert

Der Burgberg und die Ruine blieben bis zur Franzosenzeit in der Hand von kurpfälzischen Forstbeamten. In den Jahren 1749 und 1750 ließ Forstmeister Georg Franz Glöckle „fast das gesamte aufgehende Mauerwerk“ (Keddigkeit, Losse, Puhl 2024, S. 699) der Ruine abbrechen und mit den gewonnenen Steinen den Schlossberg terrassieren, um einen Weinberg anzulegen. Darüber hinaus genehmigte Ende des 18. Jahrhunderts der Forstbeamte Ferdinand von Bibiena den Aufenthalt eines Eremiten und ließ für diesen eine Klause errichten, die bis 1792 genutzt wurde.

Ruine und Burgberg wurde von den Franzosen als Nationalgut eingezogen und meistbietend versteigert. Der Käufer Mathes Fuhrmann überließ das Gut 1819 Jakob Histing, Jakob Klein und Sebastian Weber, die 1850 das Areal wiederum dem Königreich Bayern überließen. Auf Umwegen gelangte 1875 der Komplex an den „Pfälzer Verschönerungsverein“, der die Ruine wieder zugänglich machte und erste Sanierungen durchführte (vgl. Keddigkeit, Losse, Puhl 2024, S. 699). Mit der Vereinsauflösung übereignete man 1934 die Ruine dem Regierungsbezirk (Kreisgemeinde), der sie ein Jahr später der Gemeinde Neidenfels schenkte.

Kulturdenkmal

Im Nachrichtlichen Verzeichnis der Kulturdenkmäler im Kreis Bad Dürkheim ist folgender Eintrag zu finden: „Burgruine Neidenfels nördlich des Ortes beherrschend auf einer Hangmasse des Schlossberges: Hangburg, wohl 1330er Jahre errichtet, 1689 zerstört; Reste der Ringmauer mit Rundtürmchen, Reste eines dreigeschossigen Wohnbaus; Reste eines Treppenturms, wohl16. Jh.; zugehörig terrassierter Weinberg und Treppe; orts- und Landschaftsbildprägend“ (GDKE 2017, S. 77).

(Jürgen Keddigkeit, Bezirksverband Pfalz, 2019)