Alte Laubbäume prägen das Bild der Parkanlage, darunter Kastanien, Linden, Robinien, Ahorn, Lärchen, Eichen und Buchen. Rotlaubig kontrastieren Purpurbuche und Blutpflaume. Am Eingang befindet sich ein Mammutbaum, um die Villa herum Trauerbuche, japanischer Ahorn und Ginkgo.

Im Frühjahr entfalten die Stern- und Tulpenmagnolie ihre Blütenfülle, gefolgt von Kirsche und Flieder, Blauregen und Rhododendron. Mit dem Spektrum der Gehölze im Park korrespondiert die Hölzervielfalt im Inneren der Villa.

Der Zusammenklang von Haus und Garten, wie ihn Franz Krause inszenierte, ist noch heute lebendig, etwa in den Gesten der Flankenmauern der Villa, die sich zu Beeteinfassungen „einrollen“.

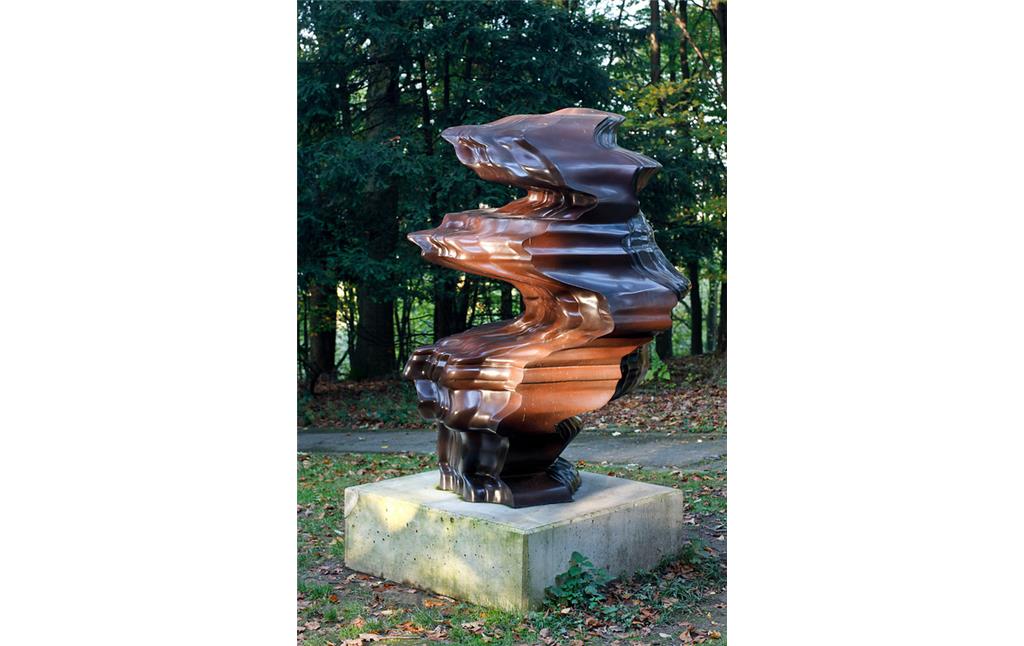

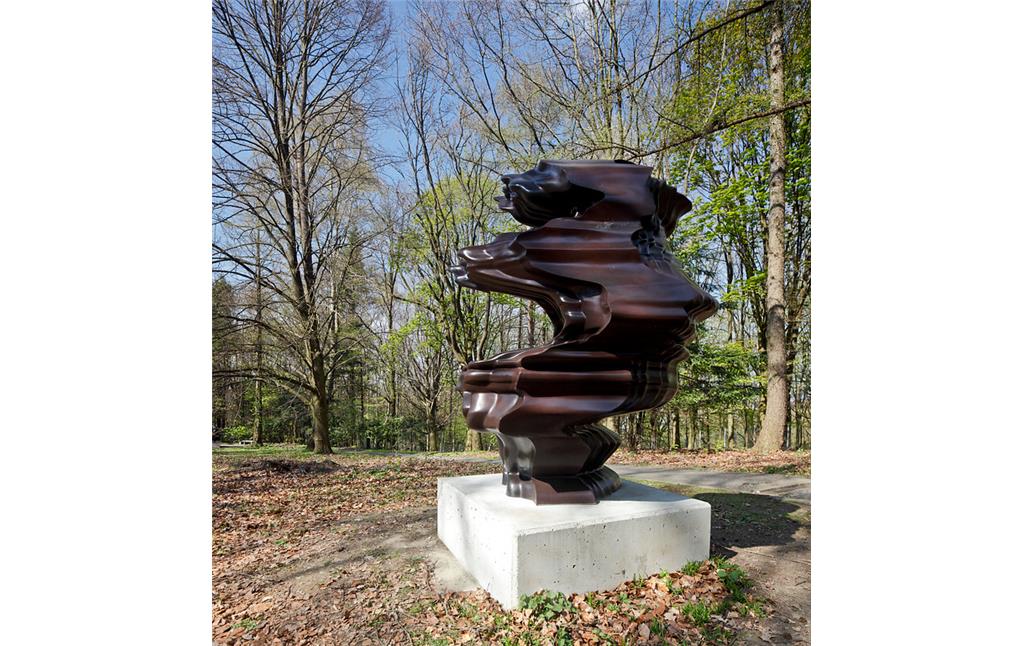

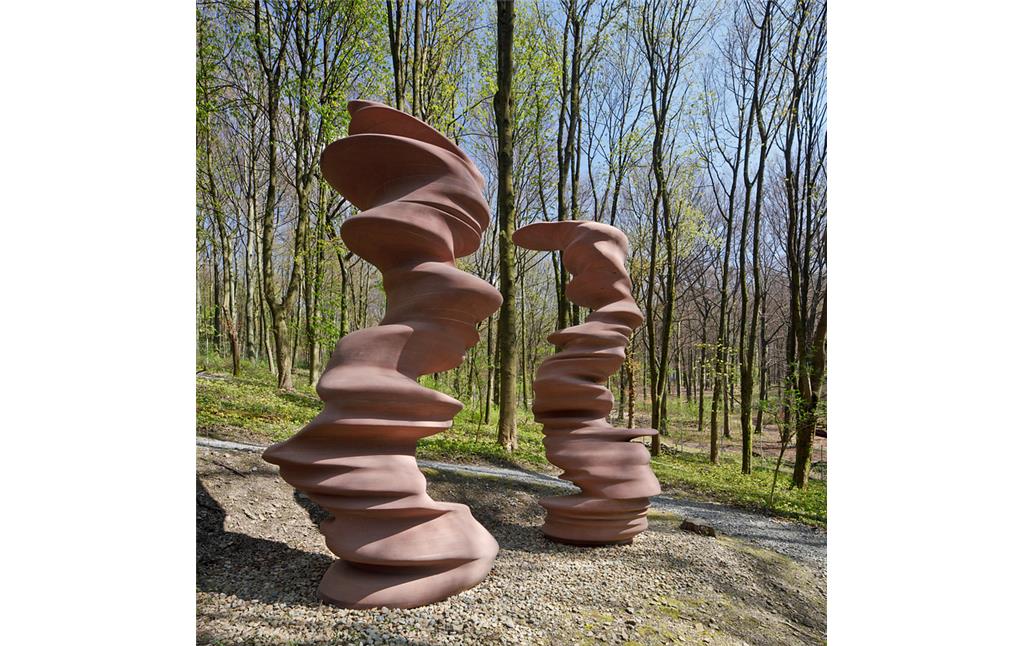

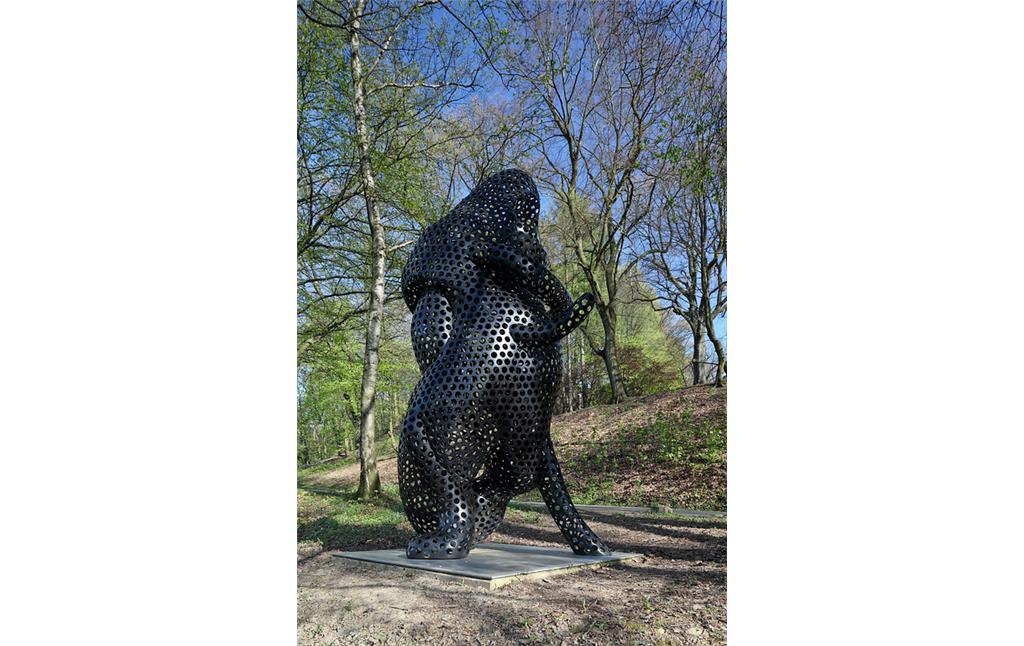

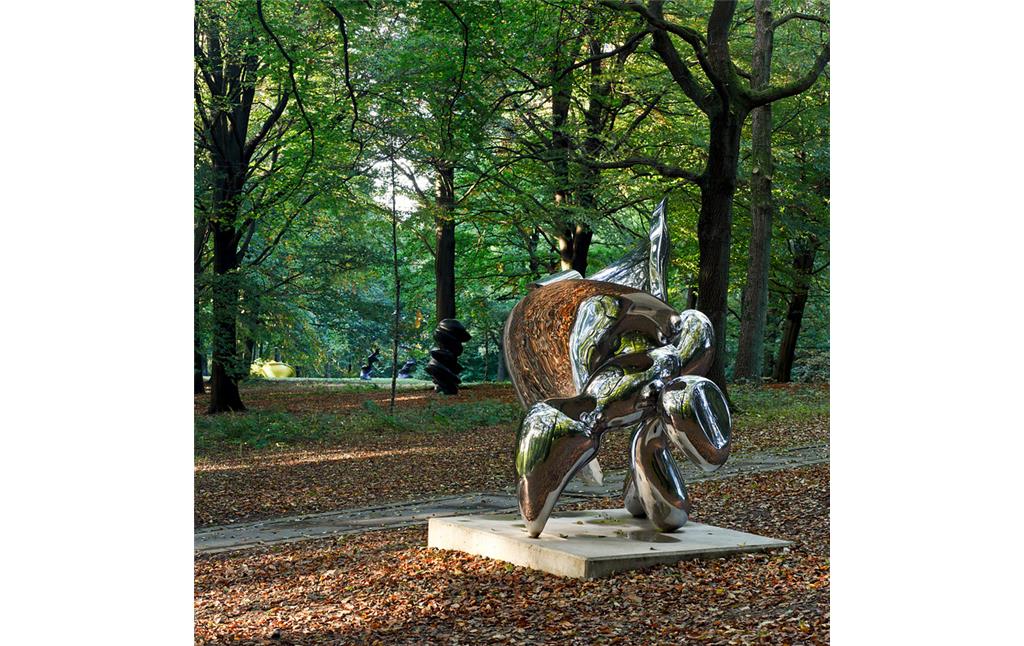

Im Skulpturenpark ist die Wahrnehmung der Kunst in die Naturerfahrung eingebunden und nicht von ihr zu trennen. Das Parkgelände ist durch den besonderen Charakter seiner Hanglage geprägt: Bei starker Steigung über dem engen Kerbtal der Wupper und seiner besiedlungsfeindlichen Gesteinhaltigkeit konnte sich viel innerstädtischer Wald erhalten.

Die Citynähe und die charakteristische Topografie sind günstig für die Entwicklung eines Parks, der die Skulptur in der Fülle ihrer Erscheinungsformen und Möglichkeiten beheimaten und öffentlich zugänglich machen soll.

Nach und nach baut die Cragg Foundation hier ihre Sammlung bedeutender Plastiken weiter aus. Der Schwerpunkt liegt auf Moderne und Gegenwart, der Bestand wird sich aber darüber hinaus stets weiterentwickeln.

Die Begegnung mit drei Dutzend Skulpturen in der Natur fordert die Wahrnehmung heraus. Sehr unterschiedliche und allesamt komplexe Formen skulpturalen Denkens verbindet der Rundgang. Neben Plastiken Tony Craggs werden mit den Werken z.B. von Richard Deacon, Markus Lüpertz, Thomas Schütte, Wilhelm Mundt, Jaume Plensa und anderen ein ganzes Spektrum bedeutender Positionen der Moderne und der Gegenwart gezeigt.

Anders als der geschlossene Ausstellungsraum konfrontiert der Park das Werk und den Betrachter mit vorübergehenden Erscheinungen des Tages- und Jahreslaufs. Der mächtige Waldschirm alter Laubbäume verbindet sich mit der Parkkulisse zum höchst lebendigen Ausstellungsgelände, das Wärme und Kälte, Nässe und Trockenheit, Laubfarben und Lichtreflexe des jahreszeitlichen Sonnenstands auf die Skulpturen einwirken lässt und Einfluss auf ihre plastische Erscheinung nimmt.

Das bestehende Wegenetz wurde über das gesamte Areal erweitert und führt den Besucher heute zu den zahlreichen Standorten der Skulpturen, vorbei an Gehölzpartien, Rasenflächen und durch den hochstämmigen Mischwald. Durch partielles Roden im Altbestand sind Lichtzellen entstanden, wo sich auf kleinen Hainen Jungpflanzen um größere Bäume der gleichen Art gruppieren. Heimische Arten wie Hartriegel, Stechpalme, Haselnuss, Weißdorn, Vogeldorn und schwarzer Holunder bereichern gruppenweise die Waldgesellschaft. Auch der Amberbaum und Eiben, Weiden und Hainbuchen sind neu hinzugekommen, ferner Quitte, Mispel und Vogelkirsche sowie die wilden Vorfahren der Äpfel und Birnen: Holzapfel und Holzbirne. In ungestörten Vorwaldgebüschen an den Rändern des Parks setzt sich spontan wucherndes Pflanzenleben durch.

Der schöne Naturraum, der sich durch Formenvielfalt der Blätter und mancherlei Blüten- und Fruchtschmuck auszeichnet, ist zugleich Bienenweide, Nektar- und Pollenspender, Lebensraum für viele Kleintiere.

(Roswitha Arnold, LVR-Abteilung Kulturlandschaftspflege, 2018)

Internet

eghn.org: Europäisches Gartennetzwerk EGHN (abgerufen 18.12.2018)