Bleierzbergwerk am Kallmuther Berg

Bleierzbergwerk Mechernich, Bleiberg

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege

Gemeinde(n): Kall, Mechernich

Kreis(e): Euskirchen

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 50° 33′ 44,38″ N: 6° 36′ 20,67″ O 50,56233°N: 6,60574°O

Koordinate UTM 32.330.429,67 m: 5.603.893,03 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.542.964,26 m: 5.603.133,83 m

-

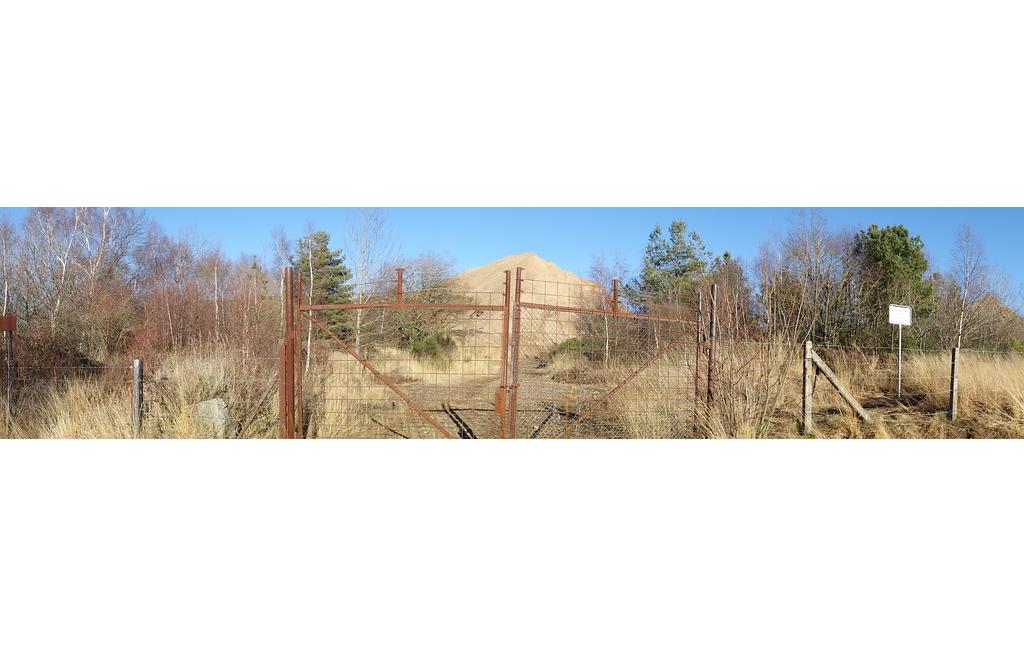

Bleibergwerk bei Kallmuth (2016)

- Copyright-Hinweis:

- Martina Gelhar

- Fotograf/Urheber:

- Martina Gelhar

- Medientyp:

- Bild

-

Bleibergwerk bei Kallmuth (2016)

- Copyright-Hinweis:

- Martina Gelhar

- Fotograf/Urheber:

- Martina Gelhar

- Medientyp:

- Bild

-

Bleibergwerk bei Kallmuth (2016)

- Copyright-Hinweis:

- Martina Gelhar

- Fotograf/Urheber:

- Martina Gelhar

- Medientyp:

- Bild

Aufgrund der französischen Okkupation der linksrheinischen Gebiete Preußens erlangte 1791 das neue französische Bergbaugesetz Gültigkeit. Danach vergab der Staat Konzessionen, führte die Aufsicht und regelte die Entschädigung der Grundeigentümer. Für den Kallmuther Berg wurde am 27.03.1809 eine provisorische Konzession an Karl Hensler von Vussem und Bertrand Kremer zu Kallmuth vergeben. 1810 erfolgte eine Überarbeitung des Bergbaugesetzes unter Federführung des Kaisers Napoleon (Könen 2019, S. 161-164).

Nach der preußischen Übernahme 1814 wurde die bestehende Bergbaugesetzgebung nicht ersetzt, sondern mit einer Ergänzung beibehalten. 1816 wurden Bergamts-Kommissionen bzw. Bergämter eingeführt. Das preußische Bergbaugesetz wurde 1865 erlassen (Könen 2019, S. 167-168).

1857 erhielten die Gebrüder Kreuser gemeinsam mit Mathias Krings die Konzession „Meinertzhagener Bleiberg“, die sich insgesamt auf den Kallmuther Berg, den Mechernicher Berg, die Peterheide, den Burgfeyer Stollen, das Bachrevier und Sittard bezog (Könen 2019, S. 170-172).

1859 wurde der „Mechernicher Bergwerks-Actien-Verein“ (MBAV) gegründet (Könen 2019, S. 173).

Die Blütezeit des Bleibergbaus in diesem Bereich gab es um 1882, als rund 4000 Arbeiter dort tätig waren (Guthausen 1976).

1908 stellte der MBAV seinen Betrieb ein. Gründe waren u.a. der Rückgang des Bleigehalts in den geförderten Erzen, Probleme mit Wassereinbrüchen und die Konkurrenz mit ausländischen Importen. Am Kallmuther Berg und im Westfeld waren zudem weitere sehr aussichtsreiche Erzlager angekauft worden, die jedoch nicht abgebaut werden durften (Könen 2019, S. 178-179).

1910 entstand die „Gewerkschaft Mechernicher Werke“ (GMW) und nahm den Betrieb teilweise wieder auf. Dieser konnte jedoch zunächst nicht gewinnbringend erfolgen. Zwischen 1920 und 1923 verbesserte sich die Lage, dann gab es erneut Rückschläge. 1928 bis 1933 konnte die GMW mit Hilfe von Subventionen weiterbestehen (Könen 2019, S. 179-180).

Im Wesentlichen blieb es bei der Abhängigkeit von Krediten und Subventionen. Aufgrund gestiegener Kosten für Material, Energie und Personal bei einem anhaltend niedrigen Bleipreis stellte die GMW 1957 endgültig die Produktion ein (Könen 2019, S. 183-185).

Noch heute ist das Tagebaugelände zwischen Kalenberg und Kallmuth als unbewaldete Freifläche, aus der eine Halde heraussticht, am Berghang weithin sichtbar. Direkt am Rand des Tagebaugeländes Richtung Kallmuth steht ein gesprengter Bunker als stummer Zeuge des Zweiten Weltkriegs.

(Annette Schwabe / Martina Gelhar, LVR-Abteilung Kulturlandschaftspflege, 2018 / überarbeitet 2021)

Literatur

- Guthausen, Karl (1976)

- Kallmuth - Dorf am Pflugberg. Mechernich.

- Könen, Peter-Lorenz (2019)

- Die Entwicklung des Mechernicher Bergbaues im 19. und 20. Jahrhundert. Ein betriebsgeschichtlich und produktionstechnisch orientierter chronologischer Überblick. In: Industriekultur Düren und die Nordeifel, S. 159-186. Düren.

- Meyer, Wilhelm (1986)

- Geologie der Eifel. Stuttgart.

Bleierzbergwerk am Kallmuther Berg

- Schlagwörter

- Ort

- 53894 Mechernich - Kallmuth

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Literaturauswertung, Geländebegehung/-kartierung

- Historischer Zeitraum

- Beginn 1600, Ende 1957

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- Annette Schwabe / Martina Gelhar: „Bleierzbergwerk am Kallmuther Berg”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-283505 (Abgerufen: 19. Februar 2026)