Altes Brechwerk Felsenthal West (Leppetal) bei Lindlar

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege

Gemeinde(n): Lindlar

Kreis(e): Oberbergischer Kreis

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 51° 01′ 36,35″ N: 7° 25′ 54,96″ O 51,02676°N: 7,43193°O

Koordinate UTM 32.390.035,63 m: 5.653.970,99 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.600.501,72 m: 5.655.600,39 m

-

Brecheranlage Felsenthal: Ansicht von Norden mit den beiden Ladetunneln. (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Jörn Kling/Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Jörn Kling

- Medientyp:

- Bild

-

Brecheranlage Felsenthal: Auf der Vorderseite ist mittig dieser Durchgang zum Ladetunnel eingelassen. (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Jörn Kling/Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Jörn Kling

- Medientyp:

- Bild

-

Lage der Grauwackesteinbrüche im Felsenthal (Leppe). (Bearbeitung: J. Kling, Kartengrundlage: Geobasisdaten NRW (2018))

- Copyright-Hinweis:

- Jörn Kling/Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Joern Kling; Geobasisdaten NRW (2018)

- Medientyp:

- Bild

-

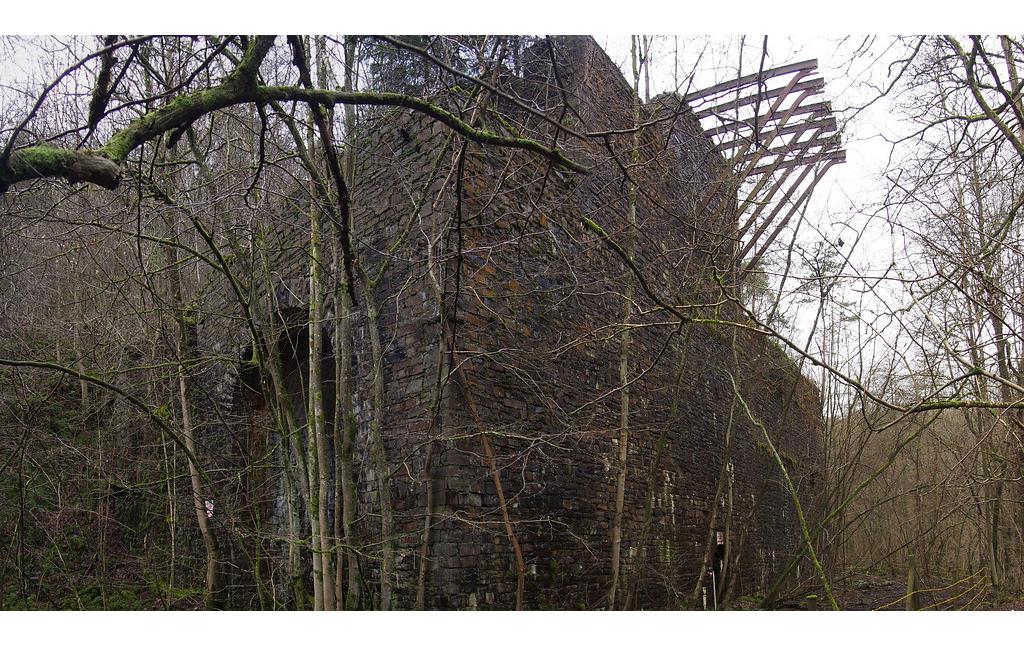

Brecheranlage Felsenthal: Ansicht von schräg vorne. (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Jörn Kling/Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Jörn Kling

- Medientyp:

- Bild

-

Schieber zum Öffnen der Silos über dem Ladegleis. (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Jörn Kling/Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Jörn Kling

- Medientyp:

- Bild

-

Blick in einen Silo der Brecheranlage Felsenthal. (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Jörn Kling/Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Jörn Kling

- Medientyp:

- Bild

-

Brecheranlage Felsenthal. Gemauerte Schüttrutschen. (2018)

- Copyright-Hinweis:

- Jörn Kling/Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Jörn Kling

- Medientyp:

- Bild

Der Beginn der Schottergewinnung im Felsenthal war von Schwierigkeiten geprägt. Aufgrund der anfangs überteuerten Ladetarife der Leppebahn waren die Gestehungspreise für Kleinschlag und Schotter gegenüber den Brüchen im Wiehltal nicht konkurrenzfähig. Das Material häufte sich in großen Halden im Tal an. Erst neue Ladeanlagen und vor allem die Anschaffung 14 dreiachsiger Selbstentladewagen mit 15 Tonnen Ladegewicht um 1907 sowie die Aushandlung verbesserter Frachttarife erlaubte eine wirtschaftliche Gewinnung (Koch u.a. 2005, S. 421-422). Ab 1942 konnten dann mittels Rollböcken auch normalspurige Wagen beladen werden.

Von dem Brechwerk ist der imposante, mit Grauwacke verkleidete Sockel mit den Ladebunkern sowie Teilen der Ladebrücke erhalten. Die hölzernen Aufbauten, die den eigentlichen Brecher beinhaltet hatten, sowie die Siebanlagen fehlen. Es existieren noch die Träger der Ladebrücke zur Beschickung des Brechers mit Kipploren von oben. Zum Befüllen der Waggons oder LKWs mit dem fertigen Schüttgut gab es eine ca. 5 Meter hohe Durchfahrt unter dem Gebäude hindurch (aufgrund der Größe der Durchfahrt war auch eine Beladung von normalspurigen Waggons möglich, die ab 1942 mittels Rollböcken von der Leppetalbahn transportiert wurden). Sechs Silos konnten von einem seitlichen Laufsteg aus mit Hilfe von Handschiebern geöffnet werden. Ein weiterer Ladetunnel auf der Bergseite ist nur ca. 2,5 Meter hoch und diente zur Befüllung flacher Güterwagen. Zwischen den Anlageteilen mit der großen und kleinen Durchfahrt ist an der Stirnseite eine Baufuge sichtbar, offenbar wurde die Brecheranlage zu einem späteren Zeitpunkt erweitert. Dies könnte in Zusammenhang mit der Einführung des Rollbockbetriebs ab 1942 stehen. Erst ab dann würde eine derartig hohe Durchfahrtshöhe Sinn machen.

An der südlichen Stirnseite des Gebäudes muss eine weitere Verlademöglichkeit bestanden haben. Davon zeugen noch die in den Beton eingelassenen Schüttrinnen. Das Luftbild belegt, dass hier ehemals eine Gebäudeerweiterung gestanden hat.

Die Brüche Felsenthal West 3 bis 5 waren in ihrem Betriebsablauf auf das Brechwerk ausgerichtet. Mittels Brems- und Standseilbahn beförderte man das Rohmaterial von den Brüchen hinunter ins Tal. Dort verband eine insgesamt 700 Meter lange Feldbahnstrecke, die verschiedenen Betriebspunkte miteinander über die der Transport des Materials in Kastenwagen und Kipploren zum Brecher erfolgte. Die offenen Güterwagen und speziellen Schüttgutwaggons der Leppebahn wurden direkt von den Ladebunkern aus befüllt. Außerdem existierte eine lange Laderampe, über die zum Beispiel Pflastersteine verladen wurden.

(Jörn Kling, 2018)

Internet

www.rheinische-industriekultur.com: Steinbreche Alperbrück, Wiehl-Alperbrück (abgerufen am 09.05.2018)

Literatur

- Koch, Sascha; Kowalski, Horst; Marschner, Christoph; Post, Heinz; Stock, Karl E.; Strack, Klaus (2005)

- Eisenbahnen im Oberbergischen und die Geschichte des Bahnbetriebswerkes Dieringhausen. Nümbrecht.

Altes Brechwerk Felsenthal West (Leppetal) bei Lindlar

- Schlagwörter

- Ort

- 51789 Lindlar

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Auswertung historischer Karten, Geländebegehung/-kartierung, Auswertung historischer Fotos, Literaturauswertung

- Historischer Zeitraum

- Beginn 1907

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- Jörn Kling (2018): „Altes Brechwerk Felsenthal West (Leppetal) bei Lindlar”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-277938 (Abgerufen: 25. Februar 2026)