Ein Teil (658 Hektar) der Hetter ist heute als Naturschutzgebiet „Hetter-Millinger Bruch“ ausgewiesen. Das Gebiet ist ein Feuchtwiesengebiet von landesweiter Bedeutung und ist Bestandteil des Natura 2000-Netzwerkes der Europäischen Union. Ebenfalls ist das Gebiet auch Bestandteil des sogenannten RAMSAR-Gebietes Unterer Niederrhein und des gleichnamigen Vogelschutzgebietes. Die RAMSAR-Konvention ist ein Übereinkommen über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel, von internationaler Bedeutung.

Das Naturschutzgebiet gliedert sich in die Teilbereiche Netterden, Großer Hetterbogen, Kleiner Hetterbogen und Millinger Bruch. Der Große Hetterbogen ist für die Uferschnepfe das wichtigste Brutgebiet in Nordrhein-Westfalen (NRW). In diesem Teilbereich werden Maßnahmen zur Optimierung des Lebensraumes der Uferschnepfe unternommen. Im Rahmen des LIFE-Projektes „Uferschnepfe-Lebensraum Hetter“ werden diese Maßnahmen zusammen mit dem Projektpartner Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. durchgeführt.

Von überregionaler Bedeutung sind die Sumpfdotterblumenwiesen im östlichen Großen Hetterbogen, welche am Unteren Niederrhein einmalig in diesem Umfang und dieser Ausprägung zu finden sind. Aufgrund des typischen Landschaftsbildes der Hetter ist der Raum von hoher landschaftsästhetischer Bedeutung. Darüber hinaus existiert hier ein wichtiges Vorkommen von besonderen Wiesenvogelarten, wie zum Beispiel Uferschnepfe, Bekassine, Rotschenkel, Großer Brachvogel, Kiebitz und Austernfischer. Diese Vogelarten sind in dieser Form und Ausprägung hier ebenfalls einmalig im Bundesland NRW zu finden.

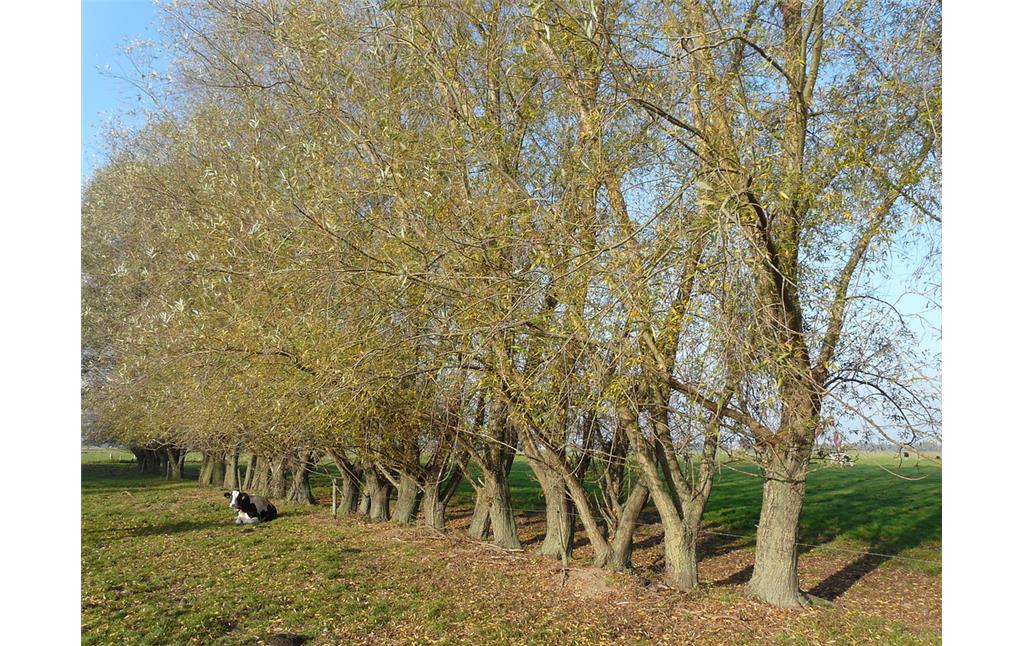

Im Millinger Bruch und zum Teil im Kleinen Hetterbogen ist eine strukturreiche Heckenlandschaft mit zahlreichen Kopfbaumreihen erhalten.

Kulturhistorische Spuren in der Hetter

Der Name Hetter geht auf die Hettuarier zurück, einen Germanenstamm, der sich hier vor zweitausend Jahren ansiedelte, als der Rhein die Nordgrenze des Römischen Reiches bildete.

Noch bis zur Römerzeit umfloss ein Rheinarm, der bei Hochwasser regelmäßig Wasser führte, die Hetter. Als der Rheinarm schließlich ganz verlandete, entstand der Hetterbruch, welcher auch als „ward hetere“ bekannt ist. Bereits im 13. Jahrhundert bildete der ehemalige Rheinarm als „Tote Landwehr“ die Grenze zwischen den Herzogtümern Kleve und Gelderland. Landwehren dienten im Mittelalter einerseits als Verteidigungsbauwerk, andererseits zugleich der Entwässerung. Die Landwehren in der Hetter gehören zu den ältesten noch erhaltenen Grenzanlagen Deutschlands und sind als Bodendenkmal ausgewiesen.

Um die im frühen Mittelalter gerodeten, fruchtbaren Flussmarschen nachhaltiger landwirtschaftlich nutzen zu können, begannen die Menschen am Niederrhein spätestens im 8. Jahrhundert mit Polderungen. Mit dem wachsenden Landbedarf zum Ende des 13. Jahrhunderts ging die Binnenkolonisation auf die bis dahin unzugänglichen Bruchgebiete wie die Hetter über. In der Hetter legten niederländische „Broeker“ ab 1339 planmäßig Entwässerungsgräben nach holländischen Muster an.

Führte der Rhein Hochwasser, kam es trotz der Polderung, vor allem im Winterhalbjahr, durch den Rückstau in den Landwehrgräben regelmäßig zu großflächigen Überschwemmungen in der Hetter. Tief liegende Senken und Mulden standen bis weit ins Frühjahr hinein blank. Es entstand ein Mosaik aus nassem, feuchtem und trockenem Grünland.

Die Hetter ist bis heute schwach besiedelt. Schon im Mittelalter weidete das Vieh in den Flussmarschen traditionell den ganzen Sommer über Tag und Nacht draußen. Gemolken wurde auf der Weide. Diese Form der Bewirtschaftung hielt sich in der Hetter noch teilweise bis Mitte des vorigen Jahrhunderts.

So erfolgte die Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung in der Hetter deutlich langsamer als in anderen Gebieten des Niederrheins. Diesem Umstand ist zu verdanken, dass die ökologisch bedeutsamen Lebensräume und Arten in der Hetter erhalten blieben.

Ziele des Naturschutzes

Die Verordnung für das Naturschutzgebiet sieht lediglich einen sogenannten Grundschutz vor, das bedeutet, dass die landwirtschaftliche Nutzung wenig passgerecht hinsichtlich des Wiesenvogelschutzes ist. So haben sich die Brutbestände der Uferschnepfe nicht nur im gesamten RAMSAR-Gebiet Unterer Niederrhein, sondern auch im Naturschutzgebiet seit den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts deutlich verringert. Ursache ist die großräumige Entwässerung von Feuchtwiesen in der ehemaligen Auenlandschaft. Nachfolgend kam es zu einer immer stärkeren Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung der Flussmarschen.

Aus diesem Grund ist ein wesentliches Ziel, die Nahrungsbedingungen während des Brutgeschehens für die Uferschnepfe und für andere Wiesenvogelarten zu verbessern. Dementsprechend muss im Kerngebiet der Uferschnepfe eine naturschutzgerechte Bewirtschaftung garantiert werden. Ein wichtiger Schlüsselfaktor für diese Maßnahme ist es, dem Austrocknen der Feuchtwiesen entgegenzuwirken, mit dem Ziel, das Grünland während der Brutphase länger feucht zu halten.

Mithilfe des LIFE-Projektes werden die Gräben in der Hetter im Frühjahr angestaut, so wird garantiert, dass es mehr nasse Grünlandwiesen während der Brutzeit gibt. Nach der Brutzeit kann das Wasser durch die regulierbaren Staue wieder von der Wiese abfließen.

(NABU-Naturschutzstation Niederrhein, 2018)

Internet

nabu-naturschutzstation.de: Bezirksregierung Düsseldorf als Höhere Landschaftsbehörde, 51.01.01.06 KLE, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Festsetzung des Naturschutzgebietes „Hetter-Millinger-Bruch“ in der Stadt Emmerich und der Stadt Rees, Kreis Kleve (PDF-Dokument, 68 KB, abgerufen am 09.03.2018)

nabu-naturschutzstation.de: Nabu Naturschutzstation Niederrhein, Schutzgebiete, Hetter-Millinger Bruch, Details (abgerufen am 09.03.2018)