Manuelskotten am Kaltenbach

Kaltenbacher Kotten

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege, Landeskunde

Gemeinde(n): Wuppertal

Kreis(e): Wuppertal

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 51° 11′ 38,4″ N: 7° 07′ 3,66″ O 51,194°N: 7,11768°O

Koordinate UTM 32.368.475,25 m: 5.673.082,57 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.578.173,34 m: 5.673.823,04 m

-

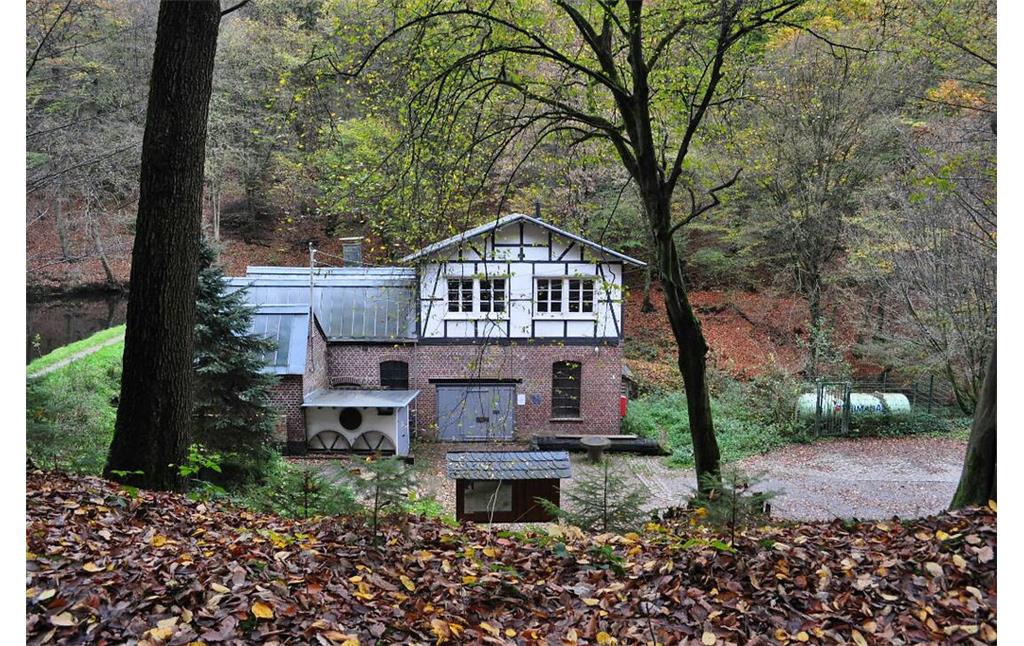

Manuelskotten am Kaltenbach in Wuppertal-Cronenberg (2017)

- Copyright-Hinweis:

- Uta Friedrich / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Uta Friedrich

- Medientyp:

- Bild

-

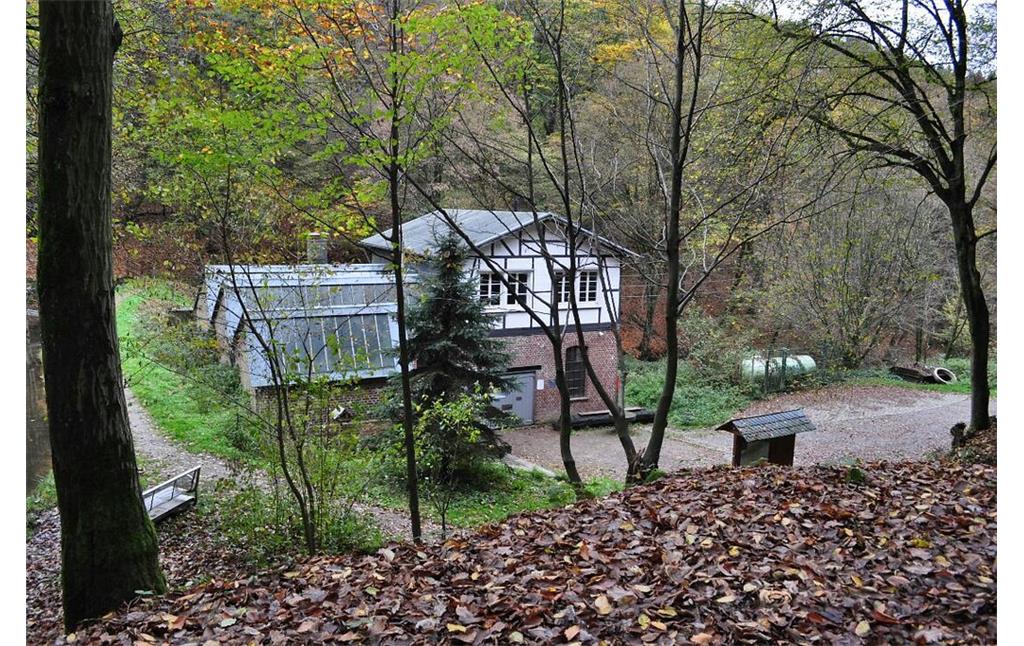

Manuelskotten am Kaltenbach in Wuppertal-Cronenberg (2017)

- Copyright-Hinweis:

- Uta Friedrich / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Uta Friedrich

- Medientyp:

- Bild

-

Manuelskotten am Kaltenbach in Wuppertal-Cronenberg (2017)

- Copyright-Hinweis:

- Uta Friedrich / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Uta Friedrich

- Medientyp:

- Bild

-

Manuelskotten am Kaltenbach in Wuppertal-Cronenberg mit angrenzendem Stauteich (2017)

- Copyright-Hinweis:

- Uta Friedrich / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Uta Friedrich

- Medientyp:

- Bild

-

Stauteich des Manuelskottens am Kaltenbach in Wuppertal-Cronenberg (2017)

- Copyright-Hinweis:

- Uta Friedrich / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Uta Friedrich

- Medientyp:

- Bild

-

Manuelskotten am Kaltenbach in Wuppertal-Cronenberg (2017)

- Copyright-Hinweis:

- Uta Friedrich / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Uta Friedrich

- Medientyp:

- Bild

-

Manuelskotten am Kaltenbach in Wuppertal-Cronenberg (2017)

- Copyright-Hinweis:

- Uta Friedrich / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Uta Friedrich

- Medientyp:

- Bild

Der Kotten wurde 1755 als jüngste von sechs Wasserkraftanlagen (zwei Hammerwerke, drei Schleifkotten und eine Mühle) entlang des Kaltenbachs erbaut. 1901 brannten die Gebäude des Kottens ab, wurden jedoch kurze Zeit später bachaufwärts unweit der ursprünglichen Stelle wiederaufgebaut. Zu Hochzeiten bot der Kotten 28 Schleifern einen Arbeitsplatz. Neben den Nass- und Trockenschleifstellen im Untergeschoß befanden sich zudem zusätzliche Arbeitsplätze an Pliest- und Polierscheiben im Obergeschoss des Gebäudes. Die Schleifer waren in der Regel selbständig, das heißt sie arbeiteten auf eigene Rechnung und mieteten ihren Schleifplatz im Kotten stundenweise an.

In seinen Anfängen war der Schleifbetrieb vollständig an die Wasserkraft gebunden. Das im angrenzenden Stauteich gesammelte Wasser des Kaltenbachs brachte das Wasserrad und damit auch die Transmission in Bewegung und ermöglichte somit den Antrieb der Schleifsteine und Polierscheiben. Die Nutzung der Wasserkraft bedeutete jedoch auch, dass in niederschlagsarmen Zeiten oder bei strengem Frost der Betrieb des Kottens zum Stillstand kommen konnte. Um diese Abhängigkeit zu umgehen, wurde 1902 eine Dampfmaschine installiert, die ersatzweise anstelle der Wasserkraft den Energiebedarf decken sollte. Den jeweils neusten technischen Entwicklungen zur Folge wurde diese zuerst 1934 durch einen Dieselmotor und schließlich 1953 durch einen Elektromotor ersetzt.

Die volkstümliche Namensgebung „Manuelskotten“, anstelle des eigentlichen offiziellen Namens „Kaltenbacher Kotten“, geht dabei auf den einstigen Eigentümer Emanuel Morsbach zurück, der den Kotten 1867 von seinem Schwiegervater erwarb. Der Betrieb verblieb im Besitz der Familie Morsbach, bis er 1993 mit Mitteln der Nordrhein-Westfalen-Stiftung in das Eigentum der Stadt Wuppertal überging. Seitdem wird er als Außenstelle des „Historischen Zentrums“ in Wuppertal geführt und durch den Förderverein Manuelskotten betreut.

Neben den zu besichtigenden, noch voll funktionsfähigen Produktionsanlagen inklusive des Wasserrads mit Fliehkraftgenerator, informiert ein Museum mit einer seit 2017 neugestalteten Nass-Knie-Schleifer-Ausstellung über die Geschichte des Kottens und die Arbeitswelt der bergischen Kleineisenindustrie. Die im Laufe der Zeit verwendeten Antriebssysteme (Wasser, Dampf, Diesel, Elektrizität) sind fast vollständig noch im Original vorhanden und veranschaulichen somit die technische Entwicklung der Energieerzeugung. Bei der vorhandenen Dampfmaschine handelt es sich nicht mehr um das Original, sondern um ein zum späteren Zeitpunkt für Anschauungszwecke erworbenes Exemplar.

Noch heute ist ein Schleifer im Kotten mit dem Schliff von sogenannten „Cuttermessern“ (industrielle Spezialmesser für fleischverarbeitende Betriebe) beschäftigt, was den Kotten zudem zu einem „lebenden Museum“ macht.

(Uta Friedrich, LVR-Abteilung Kulturlandschaftspflege, 2017)

Internet

www.manuelskotten.de: Der Manuelskotten in Wuppertal-Cronenberg (aufgerufen 26.10.2017)

ich-mag-es-bergisch.de: Der Manuelskotten - Der letzte aktive Schleifkotten in Wuppertal (aufgerufen 26.10.2017)

Literatur

- Nicke, Herbert (1998)

- Bergische Mühlen. Auf den Spuren der Wasserkraftnutzung im Land der tausend Mühlen zwischen Wupper und Sieg. Wiehl.

Manuelskotten am Kaltenbach

- Schlagwörter

- Straße / Hausnummer

- Kaltenbacher Kotten

- Ort

- 42349 Wuppertal - Cronenberg

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege, Landeskunde

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Literaturauswertung, Geländebegehung/-kartierung

- Historischer Zeitraum

- Beginn 1755

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- Uta Friedrich (2017): „Manuelskotten am Kaltenbach”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-273466 (Abgerufen: 24. Februar 2026)