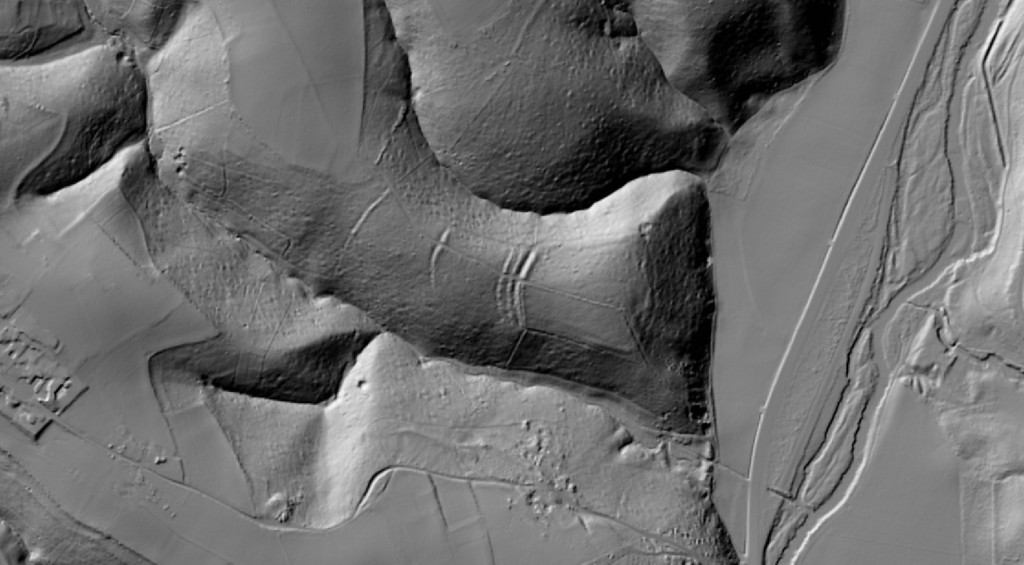

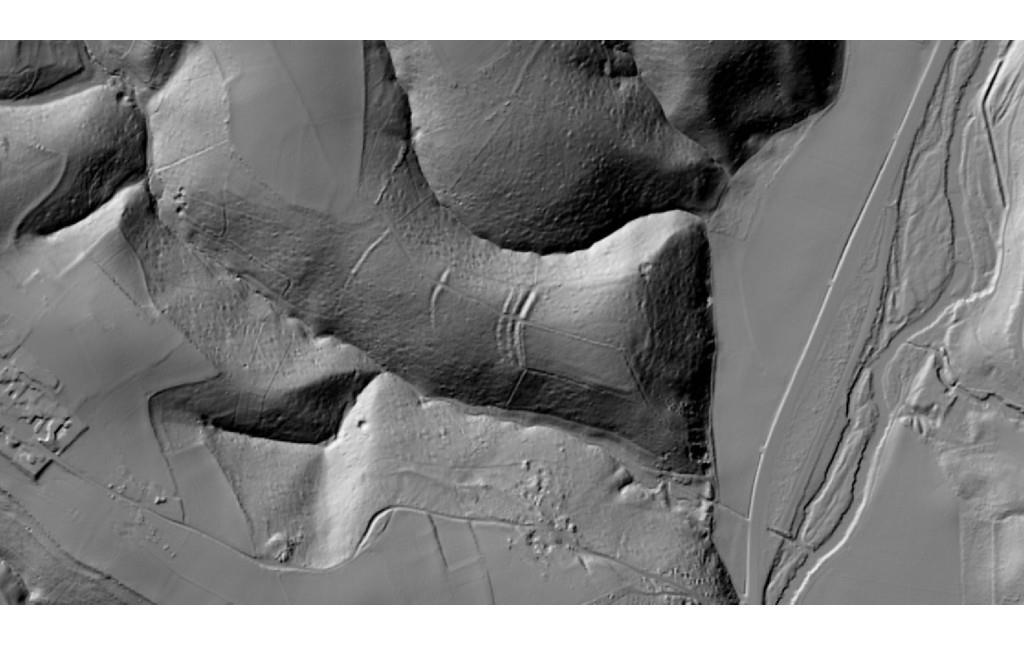

Zwar wird die Alte Burg aktuell erstmals eingehender archäologisch untersucht, allerdings lassen ihre an der Oberfläche zu erkennenden Überreste bereits einige Aussagen hinsichtlich ihrer Ausgestaltung zu. Abzulesen sind die Strukturen eines mehrfach gestaffeltes Wall-Graben-Systems, welches, dank der steilen Talhänge, kaum zu umgehen gewesen sein dürfte. Fünf Abschnittswälle verlaufen hintereinander von Südosten nach Nordwesten und besitzen je einen vorgelagerten Graben. Die Wälle wurden vermutlich aus dem Erdreich aufgeschüttet, das man aus den Gräben ausgehoben hatte. Die beiden äußeren Wälle im Nordwesten haben einen Abstand von 80 Metern zueinander. Drei weitere, auf wenigen Metern dicht hintereinander liegende Wälle, folgen in etwa 70 Metern Abstand zu den vorderen. Die Grabenbreite variiert von 3 Meter bis 4,50 Meter, während die Wälle einen Breite am Wallfuß von 4 bis 5,5 Meter aufweisen. Die Höhen der Wälle betragen von Grabensohle bis Wallkrone im Durchschnitt 1 Meter bis 1,6 Meter. Lediglich der fünfte Wall ist mit 2,2 Metern deutlich höher. Ob dies auf eine verstärkte Konstruktion mit einer Konstruktion aus Holz, Erde und Stein und eine mögliche zusätzliche Erhöhung durch eine Palisade oder Mauer deutet, ist nicht geklärt. Über eine Innenbebauung der Anlage ist bislang nichts bekannt.

Eine oder viele Wallanlagen?

Bereits vor den Ausgrabungen konnten dank der Geländebegehungen ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege sowohl auf einem Acker vor der Wallanlage als auch im Bereich der Wallanlage Funde geborgen werden. Von einem Feld außerhalb der Wallanlagen stammen, neben einigen allgemein in die Steinzeit zu datierenden Steingeräten, Keramikfragmente der älteren Eisenzeit (ca. 8. bis 5. Jahrhundert v. Chr.) und der römischen Kaiserzeit (2. Jahrhundert n. Chr.). Aus dem Bereich der Wallanlage selbst stammen Gefäßreste des Mittelalters und der älteren Eisenzeit, sowie eine bronzene Sichel, die in die späte Bronzezeit (ca. 13. bis 9. Jahrhundert v. Chr.) zu datieren ist, ein in unmittelbarer Nähe gefundener Bronzering hat möglicherwiese die gleiche Alterststellung. Den ältesten Fund vom Gelände markiert ein kleines Steinbeil, das eine Nutzung oder Begehung des Geländesporns in der Jungsteinzeit (ca. 5200 bis 2200 v. Chr.) belegt.

Hinsichtlich der Frage nach der Datierung der Befestigungsanlage besteht also Unklarheit: Die Funde belegen mehrfache Begehungen des gesamten Bergsporns und aus archäologischer Sicht ist es ohne weiteres denkbar, dass nicht alle Wälle gleichzeitig angelegt wurden. Möglich ist auch das ältere Wälle in jüngeren Perioden wieder genutzt oder gegebenenfalls auch ausgebaut wurden. Für alle Perioden, die durch eindeutige Funde belegt sind, ist – in größerem räumlichen Maßstab – die Erbauung vergleichbarer Abschnittsbefestigungen bekannt. Die ältesten vergleichbaren Anlagen stammen aus der Jungsteinzeit. Auch in der späten Bronzezeit und der Eisenzeit gehören befestigte Höhensiedlungen zum Siedlungssystem und gerade für viele Wallanlagen im Bergischen Land wird häufig ein Zusammenhang mit den Ungarneinfällen des 10. Jahrhunderts n. Chr. postuliert.

Archäologische Untersuchungen 2017

Die Ergebnisse neuerer Untersuchungen von 2017 machen deutlich, dass es sich bei der Abschnittbefestigung Erberich um eine mehrperiodige Anlage handelt. Den ältesten Nachweis einer Nutzung des Platzes als befestigte Anlage liefert die in die späte Bronzezeit datierte Holzkohle aus Graben 2 und die zeitgleiche Knopfsichel (s. Medienleiste). Damit handelt es sich um den ersten Nachweis einer Höhenbefestigung der späten Bronzezeit im nördlichen Rheinland. In der mittleren und/oder späten Eisenzeit bestanden mindestens zwei Wälle und auf dem Plateau existierte in dieser Zeit eine Siedlung. Eine mittelalterliche Nutzung ist bislang nicht nachweisbar.

(LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, 2019)

Die Wallanlage Alte Burg ist eingetragenes Bodendenkmal (Odenthal B 1; LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, GL 028) und war Station der Archäologietour Bergisches Land 2017.