Felsberg bei Lautertal-Reichenbach im Odenwald

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege, Archäologie

Gemeinde(n): Lautertal (Odenwald)

Kreis(e): Bergstraße

Bundesland: Hessen

Koordinate WGS84 49° 43′ 37,6″ N: 8° 41′ 30,46″ O 49,72711°N: 8,69179°O

Koordinate UTM 32.477.786,98 m: 5.508.335,96 m

Koordinate Gauss/Krüger 3.477.853,30 m: 5.510.100,29 m

-

Altarstein auf dem Felsberg bei Lautertal-Reichenbach im Odenwald (1985)

- Copyright-Hinweis:

- Landesamt für Denkmalpflege Hessen

- Medientyp:

- Bild

-

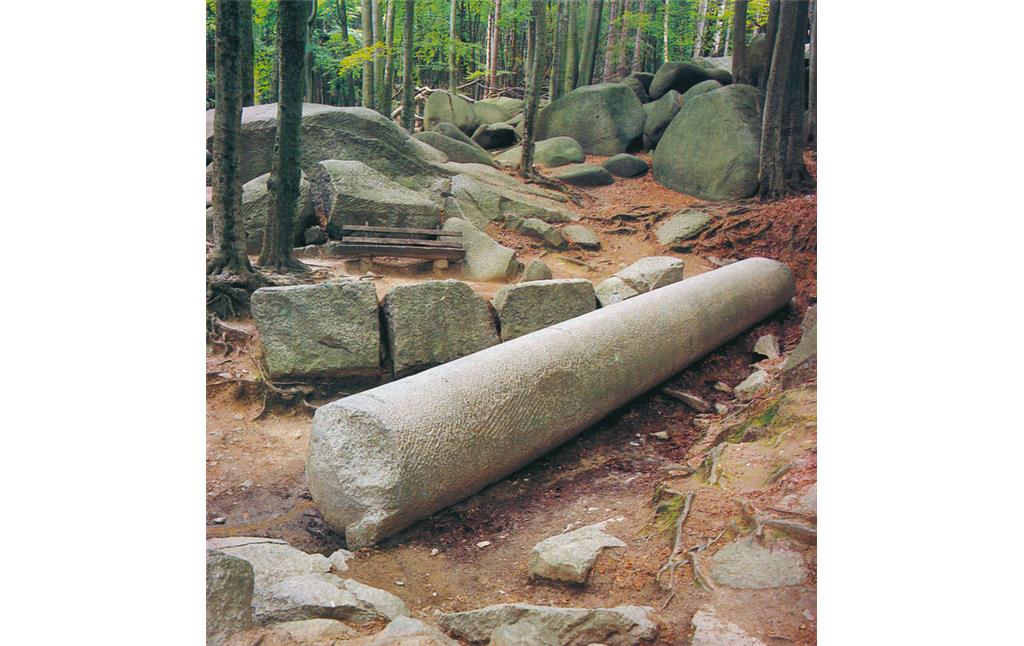

Säule auf dem Felsberg bei Lautertal-Reichenbach im Odenwald (1985)

- Copyright-Hinweis:

- Landesamt für Denkmalpflege Hessen

- Medientyp:

- Bild

Im westlichen, dem kristallinen Odenwald, der im Zuge des variskischen Gebirgsbildungszyklus vor etwa 350 bis 270 Millionen Jahren (Karbon) entstanden ist, erhebt sich nördlich von Lautertal-Reichenbach der Felsberg über das Tal der Lauter. Er besteht aus Melaquarzdiorit (früher: Hornblendegranit). Die Gesteinsmassen seiner Felsenmeere, aus glutflüssigem Magma entstanden, lagen ursprünglich nach ihrer Erkaltung viele tausend Meter tief. Durch Erosion der Deckschichten gelangte das Tiefengestein im Laufe von Millionen Jahren an die Oberfläche. Die im Gestein vorgegebenen Spalten vertiefend, haben Wind, Wasser und Frost den ursprünglichen festen Block oft metertief in wegwaschbaren Granitgrus verwandelt — nur die widerstandsfähigen Kerne blieben zurück. Die Witterungsbedingungen gaben ihnen die für die Granitverwitterung typische „Wollsack“-Form. Schnellfließende Bergbäche schließlich trugen den Granitgrus weg und ließen so in ihren Betten die Blockmeere entstehen.

Der römische Steinabbau

Neben den Felsenmeeren sind es vor allem die Werkplätze antiker Steinmetzen, welche den Felsberg zu einem einzigartigen Natur- und Kulturdenkmal machen. Bereits im 18. Jahrhundert waren die zahlreichen Bearbeitungsspuren an den freiliegenden Blöcken auf römische Aktivitäten zurückgeführt worden. Das wohl bekannteste Einzelstück, die „Riesensäule“, wird bereits im 15. Jahrhundert im Rahmen von Grenzstreitigkeiten zwischen Bensheim und Reichenbach genannt. 200 Jahre später berichtet Matthäus Merian der Ältere von den auffälligen Steinen, denen der Volksmund Namen wie „Altarstein“, „Sarg“, „Riesenkiste“, „Koffer“, „Pyramide“ oder „Schiff“ gegeben hat. Den endgültigen Beweis, dass der Felsberg den Römern als Steinbruch diente, erbrachte jedoch erst der Nachweis, dass Felsberggranit im 4. Jahrhundert bei der Errichtung kaiserlicher Großbauten in Trier verwendet worden war. So ist der bekannte Trierer Domstein der Rest einer monolithischen Säule gleich der „Riesensäule“. Die in unmittelbarer Nachbarschaft gelegenen Marmorbrüche im Hochstädter Tal bei Auerbach lieferten die zugehörigen Kapitelle.

Nach heutiger Kenntnis wurde der Felsberg von den Römern in erster Linie im 4. Jahrhundert n. Chr. ausgebeutet, also einige Jahrzehnte nach der Aufgabe des Limes um das Jahr 260. Nur wenige Beobachtungen deuten auf eine Tätigkeit bereits vor dem Jahr 260 hin. Dass die Steinarbeiter außerhalb des Reichsgebietes tätig werden konnten, ist auf die militärische Stärke der Römer in konstantinischer Zeit am Rhein zurückzuführen.

Bei der Betrachtung der Verteilung der Steine mit Bearbeitungsspuren fallen mehrere Konzentrationen auf. Als Wahrzeichen des Felsberges kann wohl die „Riesensäule“ gelten. Von den Römern aufgrund von Fehlern im Stein aufgegeben, scheint sie im Mittelalter vorübergehend aufrecht gestanden zu haben. Hierfür spricht eine wappenschildförmige Einarbeitung am oberen Ende sowie eine wohl für ein Heiligenbild gedachte Nische auf der Unterseite. Noch im 17. Jahrhundert stand sie im Mittelpunkt von ländlichen Frühlingsfesten. Nach dem Dreißigjährigen Krieg soll versucht worden sein, sie zu zersägen und nach Heidelberg zu schaffen, und nach den Befreiungskriegen (1813 bis 1815) wurde erwogen, sie auf dem Schlachtfeld bei Leipzig aufzustellen.

Als Hauptwerkplatz ist das Areal um „Pyramide“ und „Altarstein“ anzusprechen. Über 200 bearbeitete Steine sind hier zu finden. Zu den beeindruckendsten Werkstücken am Felsberg zählt zweifellos auch die „Kreisplatte“. Das einen Durchmesser von 3,50 Metern aufweisende Werkstück könnte als Abschluss eines Polygons der Trierer Basilika vorgesehen gewesen sein. Hier war bereits mit dem Herausarbeiten der endgültigen Form begonnen worden. Eine natürliche Kluft führte jedoch zu einer Unterschneidung und machte die gesamte Arbeit zunichte.

Nach den Aktivitäten der römischen Steinmetze wurde es für lange Zeit ruhig auf dem Felsberg. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts lebte der Steinbruchbetrieb wieder auf und hielt bis in die 1960er Jahre an. Durch die Umwandlung des Felsberges in ein Naturschutzgebiet im Jahr 1972 wurde gleichzeitig auch die Erhaltung sowohl der Felsenmeere als auch der Zeugnisse römischer Steinmetzkunst sichergestellt.

Techniken der Steingewinnung

An den zahlreichen Halbfabrikaten, Abfällen und misslungenen Stücken lassen sich die Techniken der antiken Steinarbeiter nachvollziehen. Da die Blöcke meist frei lagen, entfiel ein Herauslösen aus dem Verband — nur im Bereich des ehemaligen Steinbruches „Schnapsloch“ wurde der Granit steinbruchmäßig erschlossen (heute nicht mehr sichtbar). Um den Stein in die gewünschte Form zu bringen, bedienten sich die Steinmetzen zweier Techniken: Dem Spalten und dem Sägen. Gespalten wurden die Blöcke mittels eiserner Keile. Dicht nebeneinander in „Taschen“ gesetzt und mit einem schweren Hammer gleichmäßig angezogen, spalten sie den Block durch Auseinanderzwängen der Wände. Die unterschiedliche Breite der Keiltaschen ist chronologisch bedingt. In eine ältere Phase gehören die breiteren Löcher. Schmalere Taschen, meist in Verbindung mit einer „Keilnut“, das heißt einer in den Stein geschlagenen Rinne, sind jünger. Moderne Steinmetze arbeiten mit noch schmaleren, eng gesetzten Keilen — auch dies ist an einigen Stellen zu sehen. Die Keilnut dient einmal der sauberen Ausrichtung der Keile und verkürzt zum anderen den Spaltweg, wodurch das Risiko eines Ausbrechens beim Spaltvorgang verringert wird.

An einigen Blöcken finden sich die Spuren der antiken Steinsäge. Im Gegensatz zur Holzsäge wird hier ein stumpfes Blatt verwendet — die Funktion der Zähne übernimmt reichlich beigegebener Quarzsand; Wasser sorgt für die nötige Kühlung. Da das Sägeblatt aus weichem Eisen bestand, konnten sich die Sandkörner etwas eindrücken, so dass derselbe Effekt wie bei einer modernen Säge mit Diamantbesatz entstand. Mit der für den Felsberg angenommenen Steinsäge konnten Schnitte bis etwa 0,90 Meter Tiefe bewerkstelligt werden. War ein Block mächtiger, kam zusätzlich die Keilspaltung zum Zuge. Besonders am „Altarstein“ ist dies gut zu sehen. Die Werkstücke wurden vor Ort nicht völlig fertig gestellt. Der Transport der oft tonnenschweren Bauteile — die „Riesensäule“ wiegt etwa 27,5 Tonnen — wird für die römischen Ingenieure kein allzu großes Problem gewesen sein. Als Transportfahrzeuge sind Wagen und Schlitten anzunehmen. Als weitere Hilfsmittel dienten Walzen, schiefe Ebenen oder frisch gefälltes, längs verlegtes Holz, welches durch seinen Saft ein Vorwärtsgleiten begünstigte. Die Abfahrroute führte auf der Berghöhe nach Westen, wo über Auerbach-Fürstenlager der Rhein erreicht wurde. Auf dem Wasser erfolgte dann der Weitertransport.

(Holger Göldner und Wilhelm Weyrauch 1989 / Überarbeitung Michael Gottwald, hessenARCHÄOLOGIE, 2017)

Internet

www.felsenmeer-zentrum.de: Felsenmeer-Zentrum in Lautertal (abgerufen 08.08.2017)

Literatur

- Divisch, Reinhard; Fahlbusch, Klaus; Jorns, Werner; Loewe, Gudrun; Röder, Josef (1985)

- Der Felsberg im Odenwald. Mit geologischen und archäologischen Beiträgen über die Entstehung der Felsenmeere und die Technik der römischen Granitindustrie. (Führer zur hessischen Vor- und Frühgeschichte 3.) Stuttgart.

- Göldner, Holger; Weyrauch, Wilhelm (1989)

- Der Felsberg im Odenwald. Führungsblatt zur römischen Steinindustrie bei Lautertal-Reichenbach, Kreis Bergstraße. (Archäologische Denkmäler in Hessen, 80.) Wiesbaden.

Felsberg bei Lautertal-Reichenbach im Odenwald

- Schlagwörter

- Ort

- 64686 Lautertal - Reichenbach

- Gesetzlich geschütztes Kulturdenkmal

- Kulturdenkmal gem. § 2 DSchG Hessen

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege, Archäologie

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Auswertung historischer Schriften, Geländebegehung/-kartierung, Fernerkundung, Archäologische Grabung

- Historischer Zeitraum

- Beginn 300, Ende nach 400

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Felsberg bei Lautertal-Reichenbach im Odenwald”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-271123 (Abgerufen: 25. Februar 2026)