Felsbild an der Waldbrudershütte bei Hirschhorn

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege, Archäologie

Gemeinde(n): Hirschhorn (Neckar)

Kreis(e): Bergstraße

Bundesland: Hessen

Koordinate WGS84 49° 27′ 28,86″ N: 8° 52′ 6,74″ O 49,45802°N: 8,86854°O

Koordinate UTM 32.490.473,03 m: 5.478.381,60 m

Koordinate Gauss/Krüger 3.490.544,52 m: 5.480.134,11 m

-

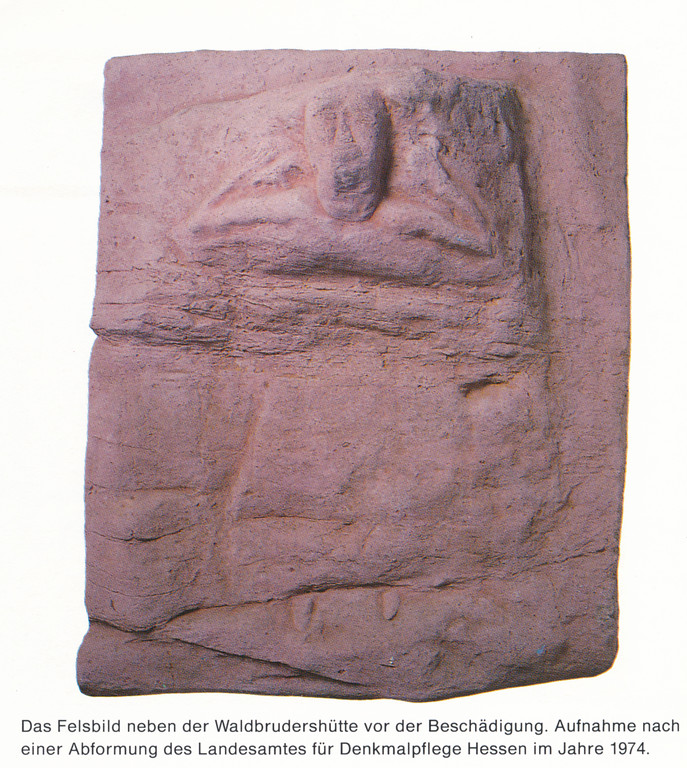

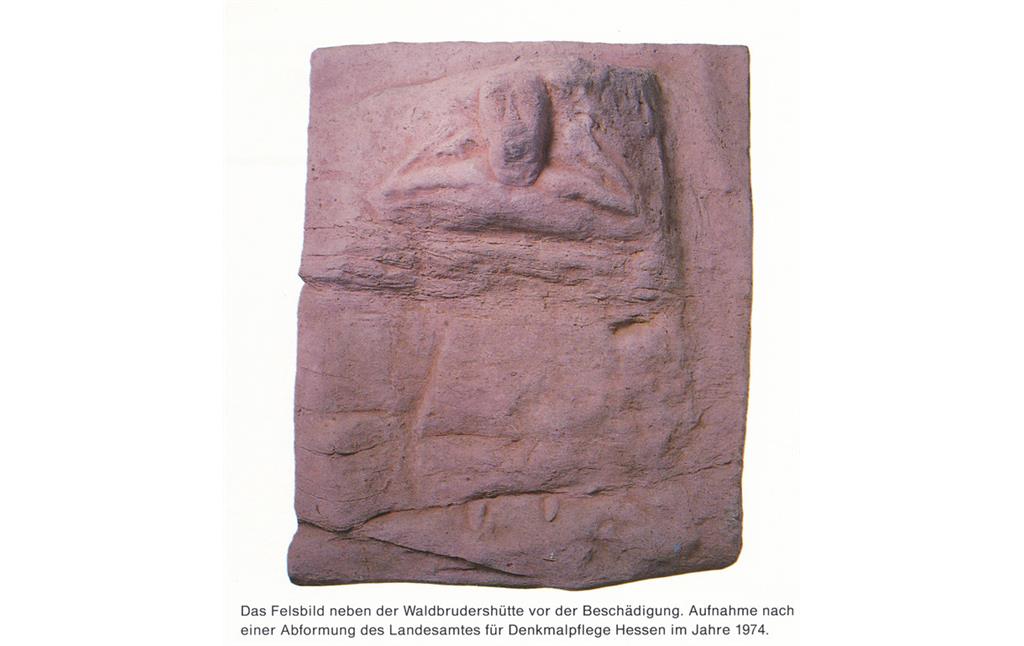

Felsbild an der Waldbrudershütte bei Hirschhorn (1974)

- Copyright-Hinweis:

- Landesamt für Denkmalpflege Hessen

- Medientyp:

- Bild

Die Deutung der Darstellung geht in zwei Richtungen: Schon bald nach der „Wiederentdeckung“ im 19. Jahrhundert sprachen sich einige Forscher für einen keltischen Ursprung aus — zu offensichtlich erschien die Ähnlichkeit mit Darstellungen auf dem Gundestrupkessel und anderen Arbeiten der Latènezeit. Man brachte die Figur mit einer Quelle am Fuß des Felsens in Verbindung, deren Wasser als besonders heilsam gilt. Noch bis in unsere Zeit hinein sollen Frauen der umliegenden Dörfer in bestimmten Nächten zu dieser Quelle gewallfahrt sein. Nach F. Behn haftet der Quellzauber, ein Fruchtbarkeitszauber, an vielen Stellen „[...] am Kulte des heiligen Leonhard, der (sicherlich als Nachfolger eines heidnischen Wassergottes) im Odenwald sehr verbreitet ist“.

Die zweite Deutung lehnt sich an eine lokale Sage an. Vor vielen Jahrhunderten soll ein Einsiedler namens Leonhard lange Zeit hier in einer einfachen Hütte gelebt haben. Das vorkragende Felsdach, welches vielleicht schon in älteren Zeiten Menschen Schutz geboten hat, war wohl in diese Behausung mit eingebunden — Ausarbeitungen in der Felswand für einen runden Pfosten mit Widerlager sprechen für eine Türkonstruktion. Sowohl der sich bis heute gehaltene Name „Waldbrudershütte“ als auch der im Volksmund erhaltene Name „Lengertel“ für die Schlucht sprechen für eine Einsiedelei neben dem Felsbild (Lengert ist im Odenwald gebräuchlich für Leonhard). Die Darstellung selbst wird entweder als Bild des Leonhard selbst angesprochen oder als Werk des Einsiedlers, dem eine Ausbildung als Bildhauer nachgesagt wird, gesehen. W. Jorns wies 1973 darauf hin, dass in einer Grenzbeschreibung zwischen Hirschhorn und Weinheim — innerhalb der vermutlich erst im 11. Jahrhundert entstandenen Lorscher Chronik — das Felsbild unerwähnt bleibt, während andere Natur- und Kulturdenkmäler beschrieben werden. Als zweites chronologisches Indiz führt er die gotisch anmutenden spitzen Schuhe an und vermutet eine Entstehung des Felsbildes im 13. und 14. Jahrhundert. Dieser Datierung darf man sich wohl anschließen. Leider blieb auch dieses in seiner Art einmalige Kunstwerk nicht vor der immer öfter zu beobachtenden Zerstörungswut verschont: In den 1960er Jahren wurde das Felsbild zweimal schwer beschädigt, so dass der Wanderer nur noch einen Torso vorfindet. Abformungen der Figur sind jedoch sowohl im Rathaus Hirschhorn als auch im Volkskundemuseum Heppenheim zu sehen. Nur auf diesem Umweg ist es heute noch möglich, das Felsbild in einer fast ursprünglichen Form zu erleben.

(Holger Göldner, hessenARCHÄOLOGIE, 1989)

Internet

www.suehnekreuz.de: Felsbild an der Waldbrudershütte (abgerufen 08.08.2017)

Literatur

- Göldner, Holger (1989)

- Das Felsbild an der Waldbrudershütte. Führungsblatt zu dem Felsbild im Ulfenbachtal bei Hirschhorn (Neckar), Kreis Bergstraße. (Archäologische Denkmäler in Hessen, 83.) Wiesbaden.

Felsbild an der Waldbrudershütte bei Hirschhorn

- Schlagwörter

- Ort

- 69434 Hirschhorn

- Gesetzlich geschütztes Kulturdenkmal

- Kein

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege, Archäologie

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Auswertung historischer Schriften, Literaturauswertung, Geländebegehung/-kartierung

- Historischer Zeitraum

- Beginn 1200 bis 1400

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Felsbild an der Waldbrudershütte bei Hirschhorn”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-271122 (Abgerufen: 24. Februar 2026)