Zullenstein bei Biblis-Nordheim

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege, Archäologie

Gemeinde(n): Biblis

Kreis(e): Bergstraße

Bundesland: Hessen

Koordinate WGS84 49° 42′ 12,82″ N: 8° 23′ 32,99″ O 49,70356°N: 8,3925°O

Koordinate UTM 32.456.195,12 m: 5.505.849,24 m

Koordinate Gauss/Krüger 3.456.252,82 m: 5.507.612,46 m

-

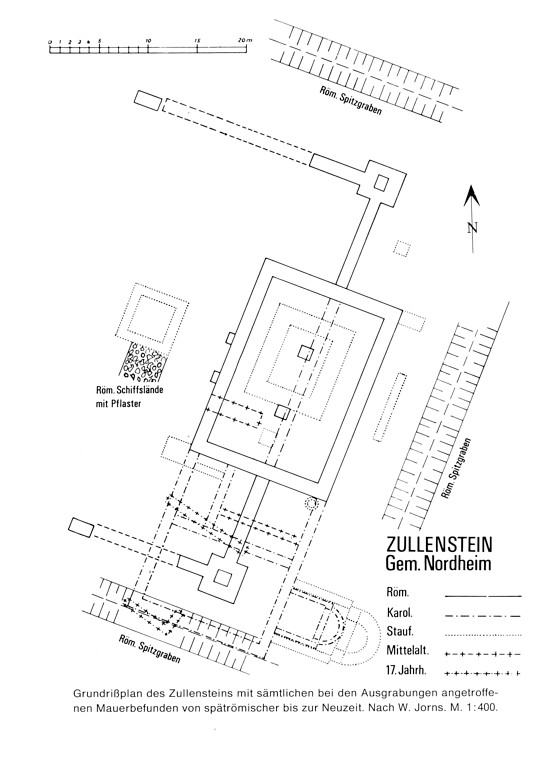

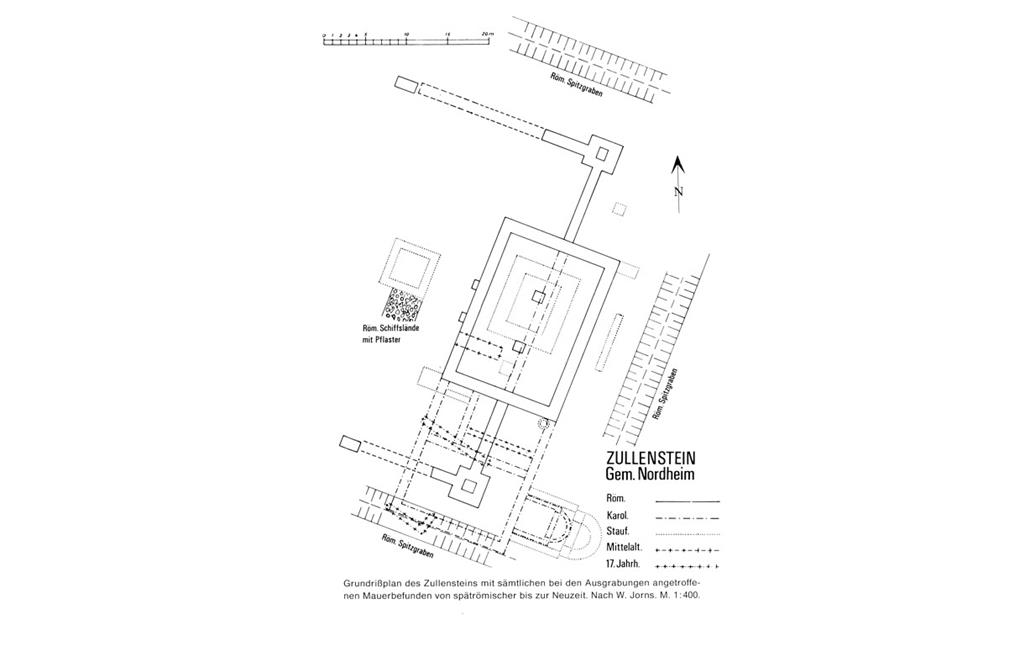

Grundrissplan des Zullensteins bei Biblis-Nordheim (1989)

- Copyright-Hinweis:

- Jorns, W. / Landesamt für Denkmalpflege Hessen

- Fotograf/Urheber:

- W. Jorns

- Medientyp:

- Bild

Topografische und historische Fragen, vor allem hinsichtlich der Lage der in Urkunden des Klosters Lorsch 806 und 836 genannten, 846 aus Königsgut an das Kloster Lorsch geschenkten „villa denominata Zullestein, quae sita est in ripa Rheni fluminis, cum portu“ (das Dorf Zulle[n]stein, gelegen am Ufer des Rheins, mit Hafen), veranlassten Ausgrabungen im Bereich eines als „Schloßberg“ bezeichneten Schutthügels nahe der Weschnitzmündung, die in den Jahren von 1970 bis 1972 vom Landesamt für Denkmalpflege Hessen, unter der Leitung von Werner Jorns durchgeführt wurden. Sie brachten die Bestätigung der Lokalisierung von Zullenstein an der Stelle der späteren Burg Stein, als unerwartetes Ergebnis aber auch die Entdeckung einer befestigten Schiffslände (Burgus) aus spätrömischer Zeit. Heute sind dort die Grundmauern der römischen Befestigung, Teile der karolingerzeitlichen, ursprünglich zu einem Königshof gehörenden Anbauten und der Grundriss der stauferzeitlichen Kapelle der Burg Stein restauriert sichtbar. Sie liegen inmitten des Geländes und der Befestigungen der Burg Stein, die nicht im Einzelnen erforscht wurde und deren sichtbare Überreste teilweise durch Planierungen gelitten haben. In dem von Natur und Menschenhand nachdrücklich veränderten Gelände ist es kaum mehr möglich, sich die ursprüngliche Situation in den jeweiligen Zeiten vorzustellen. Der Rhein, heute 470 Meter von der „Wasserfront“ des Burgus und 380 Meter vom Westrand der Vorburg von Burg Stein entfernt, floss früher dicht westlich der Anlage vorbei. Die Weschnitz mündete früher unmittelbar nordwestlich der Anlage senkrecht in den Rhein. Wie weit sie seinerzeit mäandriert haben mag, zeigt eine Beschreibung der Burg Stein von 1619, nach der „die Weschnitzbach den Ort auf drei Seiten umlaufet, so uf der vierten mit einem Graben vom Lande abgeschieden gleichsam zu einer Insel macht“, wovon der trockengefallene Altbach ein Rest sein wird. So lässt sich bis heute nicht mit Sicherheit sagen, ob der römische Burgus an einer letzten Schleife der Weschnitz lag, die spätestens seit dem 4. Jahrhundert hier in den Rhein mündete, oder gar am Rhein selbst.

Der römische Burgus

Der spätrömische Burgus ist einer der befestigten Schiffslandeplätze, die Kaiser Valentinian I. (364 bis 375) um 370 nach Christus auf dem rechten Rheinufer zur Sicherung des Verkehrs in das Grenzgebiet erbauen ließ. Wohl bildete damals schon seit der Aufgabe des Limes um das Jahr 260 der Rhein die römische Reichsgrenze, doch bestand weiterhin eine breite Zone römischen Einflusses und militärischer Beherrschung rechts des Rheins. Die Befestigung bestand aus dem mächtigen turmartigen Burgus mit rechteckigem, 21,30 x 15,10 Meter großem Grundriss und zwei Meter starken Mauern. Der 1,80 Meter breite Eingang lag im Westen, im Inneren standen zwei Stützpfeiler für die Böden der Obergeschosse. In der Mitte der Querseiten schlossen Flügelmauern an, die nach 9,80 Metern an quadratischen Türmen endeten, von denen aus rechtwinklig Flankenmauern zur ehemaligen Uferlinie führten; ihre Enden und deren Gestaltung (Türme?) konnten nicht mehr festgestellt werden. Um die Anlage lief in durchschnittlich sechs Metern Abstand ein drei bis vier Meter breiter Spitzgraben. Der Platz wurde nach Auswertung des Fundmaterials bis in die Mitte des 5. Jahrhunderts hinein genutzt. Danach setzte zunächst der Verfall ein.

Mittelalter und Neuzeit

Im 8. Jahrhundert entstand um die damals in Reichsbesitz befindliche Schiffsanlegestelle mit der als „Herrenhof“ wiederverwendeten und ausgebauten Ruine des Burgus das Dorf Zulle(n)stein. Wohl in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts wurde der Herrenhof durch Anbauten an der Südseite erweitert und dabei neben einem saalartigen Bauwerk auch eine Kapelle mit halbrunder Apsis errichtet — spätestens jetzt kann wohl von einem Königshof gesprochen werden. Im Jahr 846 brachte eine Schenkung des Ortes an das Kloster Lorsch diesem einen willkommenen Hafenplatz, der über die Weschnitz den verkehrsmäßigen Anschluss des Klosters an den Rhein als wichtigster Verkehrsachse des Karolingerreiches bedeutete. Die Verleihung des Marktrechts 995 an den nun „Stein“ genannten Ort brachte jedoch offensichtlich keinen großen Aufschwung. Um 1200 ging der Ort in den Besitz des Bistums Worms über. Wohl bald danach wurde die Burg Stein erbaut, denn schon 1232 urkundete Bischof Heinrich von Worms in castro Lapide. Die Burg nahm einen fast quadratischen Raum von etwa 60 Metern Seitenlänge ein und war von zwei 10 bis 12 Meter breiten Wassergräben mit einem dazwischen liegenden fünf bis sechs Meter breiten Damm umgeben. Im Westen war eine etwa trapezförmige Vorburg von 80 x 50 Meter größter Ausdehnung vorgelagert, die ebenfalls von einem breiten Graben umgeben war. Im Innern wurde der fast quadratische Bergfried (9 x 9,80 Meter) mit 1,80 Meter starken Mauern in den Innenraum des ehemaligen Burgus gesetzt, dessen Außenmauern als Zwingermauer stehenblieben. Der karolingische Saalbau wurde, wenigstens für eine Zeit, weiterbenutzt, die Kapelle vergrößert, ein rund gemauerter, 2,50 Meter tiefer Brunnen angelegt. Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt. — Die weitere Geschichte der Burg war wechselvoll. Sie gelangte später in kurpfälzischen Besitz und war auch Sitz einer Verwaltungsbehörde (Kellerei Stein). Während des Dreißigjährigen Krieges wurde sie 1631 niedergebrannt und 1657 geschleift. Von den letzten Schicksalen unter spanischer Besatzung zeugen im Gelände noch 1621 errichtete Schanzen mit Bastionen um die Burg und eine Schanzlinie, vielleicht Rest einer Schanze am Rheinufer, nordwestlich davon. Bis um 1800 war der Stein noch Sitz eines Försters, dessen Hof neben dem Ruinenhügel „Schloßberg“ in der ehemaligen Vorburg stand, dann fiel die Stätte endgültig wüst.

(Fritz-Rudolf Herrmann 1989 / Überarbeitung Michael Gottwald, hessenARCHÄOLOGIE, 2017)

Internet

www.lagis-hessen.de: Burg Zullenstein (abgerufen 07.08.2017)

Literatur

- Bakker, Lothar (2014)

- Spätrömische Schiffsländen am Rhein: Die Burgi von Niederlahnstein und Biblis "Zullenstein". In: Berichte zur Archäologie an Mittelrhein und Mosel 20, S. 33-155. o. O.

- Herrmann, Fritz-Rudolf (1989)

- Der Zullenstein an der Weschnitzmündung. Führungsblatt zu dem spätrömischen Burgus, dem karolingischen Königshof und der Veste Stein bei Biblis-Nordheim, Kreis Bergstraße. (Archäologische Denkmäler in Hessen, 82.) Wiesbaden.

Zullenstein bei Biblis-Nordheim

- Schlagwörter

- Ort

- 68647 Biblis - Nordheim

- Gesetzlich geschütztes Kulturdenkmal

- Kulturdenkmal gem. § 2 DSchG Hessen

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege, Archäologie

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Auswertung historischer Schriften, Auswertung historischer Karten, Fernerkundung, Archäologische Grabung, Archivauswertung

- Historischer Zeitraum

- Beginn 370, Ende nach 1657

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Zullenstein bei Biblis-Nordheim”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-271106 (Abgerufen: 25. Februar 2026)