Schon die Römer sicherten ihren Einflussbereich nach Osten hin an Rhein und Issel durch Grenzbefestigungen. Das Frankenreich – und damit die christliche Welt des frühen Mittelalters – endete links von der Issel, und auch bei der Reichsteilung nach Kaiser Karl dem Großen spielte der Fluss eine Rolle. Als die Idee territorialer Staaten aufkam, stritten sich das Herzogtum Kleve und das Erzbistum Münster um den genauen Verlauf ihrer Grenze hier im Überschwemmungsgebiet des Flusses.

Seitdem ist viel Wasser durch die Issel geflossen. Die Stadt Hamminkeln wurde aus niederrheinischen und westfälischen Dörfern gebildet. Ob dies heute für die Einwohner noch eine Rolle spielt? Tatsächlich kann man die alte Grenze zwischen Niederrhein und Münsterland bis heute hören.

Die Hamminkelner Ortsteile Dingden und Wertherbruch liegen nur 5 Kilometer entfernt, aber eben rechts und links der Issel, und so sprechen die Menschen, die noch damit aufgewachsen sind, einen anderen Dialekt. Sprachforscher sind dem genau auf den Grund gegangen.

Wenn Sie in Dingden ein Brötchen kaufen, klingt es westfälisch, in Wertherbruch dagegen niederrheinisch. Ein Dingdener „Wittbrot“ (Weißbrot) wird in Wertherbruch schon „Wegge“ oder „Stute“ genannt. Einen westfälischen „Twieback“ (Zwieback) erhalten Sie in Wertherbruch unter dem Namen „Beschütt“.

Glauben Sie es nicht? Schlagen Sie in Wertherbruch doch mal das „Blatt“ auf, die Dingdener würden dazu eher „Zeitung“ sagen.

Beispielhaft ist hier der Bereich der Issel unter „Lage“ digitalisiert, der zwischen Loikum und Dingden bis zur Westfalenstraße verläuft.

(Saskia Löbner, mobile discovery, erstellt in Kooperation mit der Biologischen Station im Kreis Wesel e.V. im Rahmen des Projektes „Verborgene Schätze inklusiv“. Ein Projekt des LVR-Netzwerks Kulturlandschaft, 2017)

Die Issel als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Die Issel durchzieht viel landwirtschaftliche Nutzfläche und ist in vielen Abschnitten von Äckern oder drainiertem Grünland umgeben. Wiesen und Weiden, auf denen Tiere grasen, begleiten den Fluss nur stellenweise so nah und direkt wie z. B. bei Loikum. Hier ist streckenweise kein höherer Damm, der den Fluss einengt, und das Grünland, teils mit Rindern, teils mit Pferden beweidet, geht direkt in das Flussufer über. In dieser naturnahen Ausprägung bietet der Fluss Lebensraum für typische Wasser- und Uferpflanzen. Auf dem Wasser sieht man die Schwimmblätter der Gelben Teichrose, der dreifurchigen Wasserlinse und des Wassersterns. Im Rohrglanzgras-Röhricht am Ufer finden sich Pflanzen, die durch ihre Blüten Farbtupfer setzen, wie der rot-violette Blut-Weiderich, die gelb blühende Sumpf-Schwertlilie und die weiß blühende Echte Zaunwinde.

Besonders, wo beweidetes Grünland an den Fluss grenzt, ist die Insektenwelt aktiv. Die Chancen stehen gut, hier noch sehr viele Arten der Käfer, Wanzen und Fliegen anzutreffen, unter denen es solche gibt, die von anderen Insekten leben und solche, die sich zudem oder ausschließlich pflanzlich ernähren. Die kleine Auswahl, die während einer Begehung im Grünland zufällig entstand, zeigt, dass die vielfältigen Nahrungs- und Versteckmöglichkeiten in den hohen und den abgeweideten Gräsern, ja sogar in den Kuhfladen für die Insekten wertvoll sind.

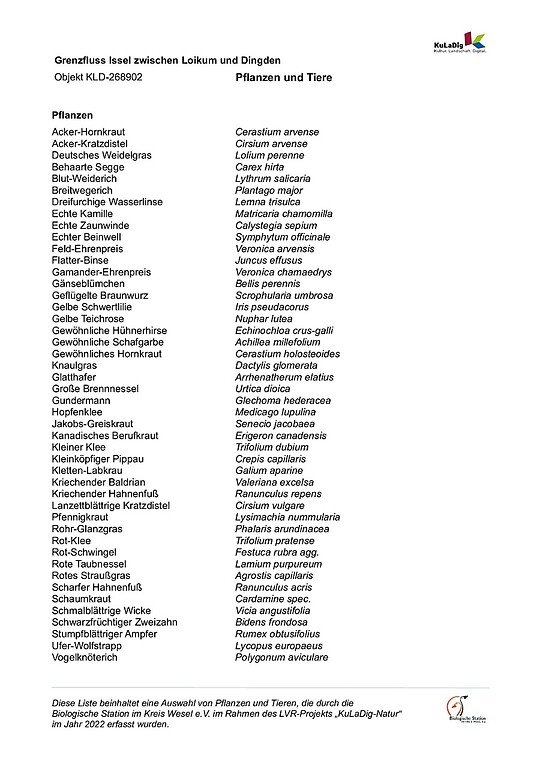

Eine Liste aller vorgefundenen Arten befindet sich als pdf-Datei in der Medienleiste.

(Biologische Station im Kreis Wesel e.V., 2022. Erstellt im Rahmen des Projektes „KuLaDig-Natur“. Ein Projekt im Rahmen des LVR-Netzwerks Kulturlandschaft.)