Gisbert-Lensing-Park

„Knochenpark“, ehemaliger Friedhof Am Löwentor

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege

Gemeinde(n): Emmerich am Rhein

Kreis(e): Kleve (Nordrhein-Westfalen)

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 51° 50′ 10,59″ N: 6° 14′ 44,89″ O 51,83627°N: 6,2458°O

Koordinate UTM 32.310.250,99 m: 5.746.415,42 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.516.985,67 m: 5.744.714,77 m

-

Emmerich, Gisbert-Lensing-Park, Blick über die Parkanlage auf den zentralen Hügel (2017)

- Copyright-Hinweis:

- Landschaftsverband Rheinland / Claus Weber

- Fotograf/Urheber:

- Claus Weber

- Medientyp:

- Bild

-

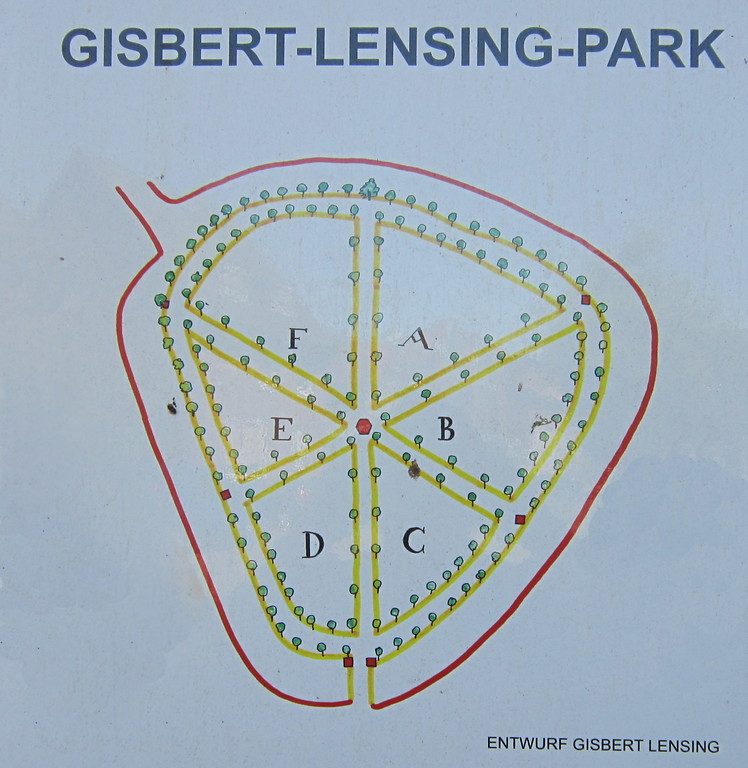

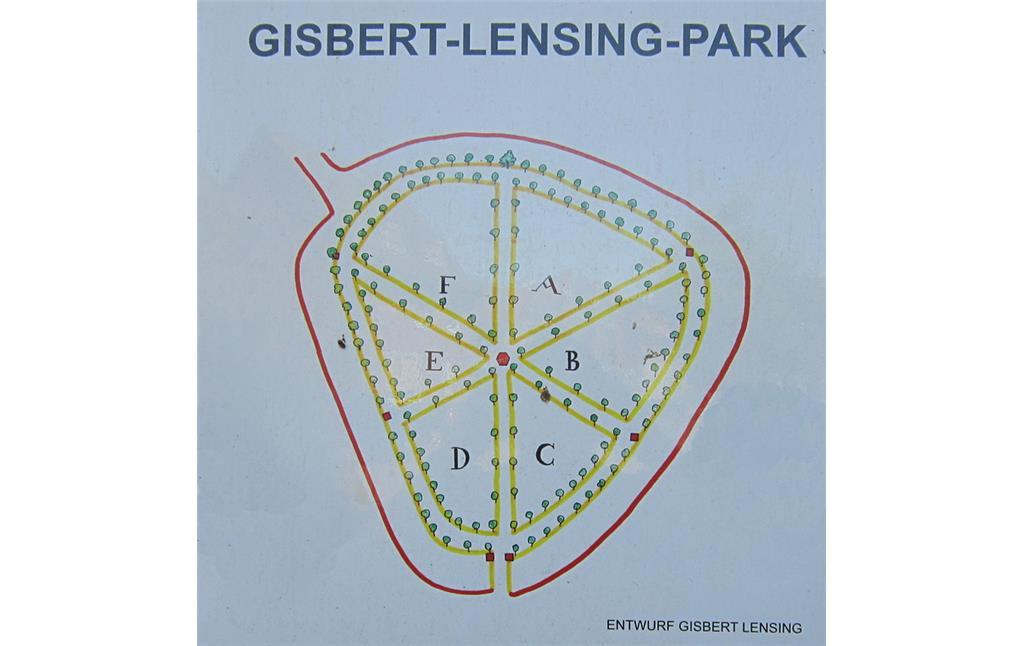

Emmerich, Gisbert-Lensing-Park. Parkplan von Gisbert Lensing (2017)

- Copyright-Hinweis:

- Landschaftsverband Rheinland / Claus Weber

- Fotograf/Urheber:

- Claus Weber

- Medientyp:

- Bild

-

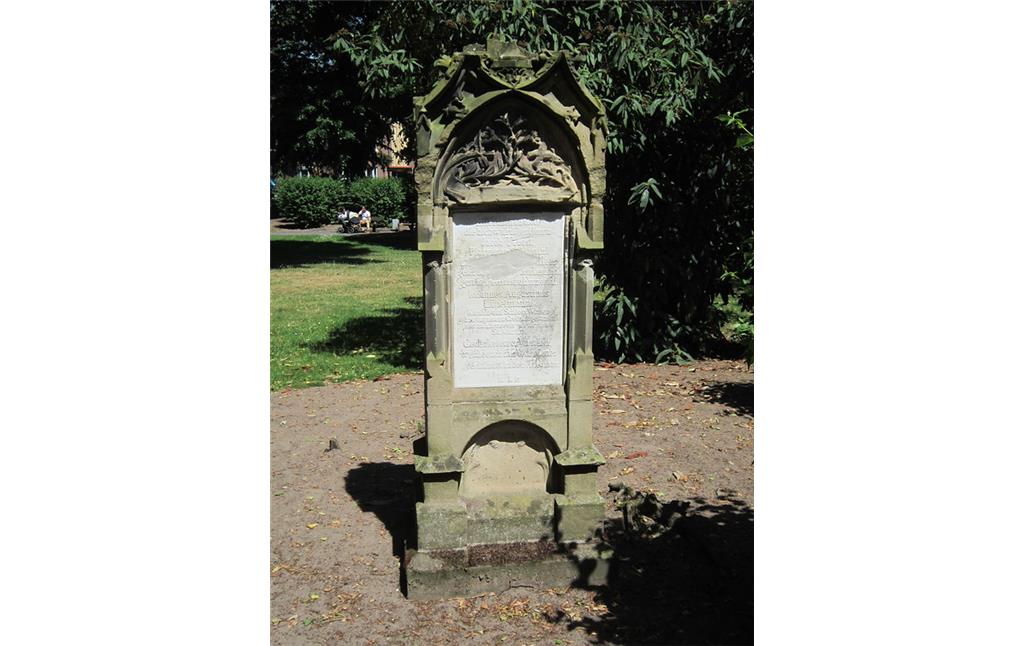

Emmerich, Gisbert-Lensing-Park. Grabstein des Kaplans Johannes Augustinus Löpelmann (2017)

- Copyright-Hinweis:

- Landschaftsverband Rheinland / Claus Weber

- Fotograf/Urheber:

- Claus Weber

- Medientyp:

- Bild

-

Emmerich, Gisbert-Lensing-Park. Grabdenkmal der Familie von Gimborn (2017)

- Copyright-Hinweis:

- Landschaftsverband Rheinland / Claus Weber

- Fotograf/Urheber:

- Claus Weber

- Medientyp:

- Bild

-

Emmerich, Gisbert-Lensing-Park, Blick über die Parkanlage auf den zentralen Hügel (2017)

- Copyright-Hinweis:

- Landschaftsverband Rheinland / Claus Weber

- Fotograf/Urheber:

- Claus Weber

- Medientyp:

- Bild

Friedhof Am Löwentor

Den Friedhof kennzeichnet die dem Gelände angepasste dreieckige Form. Auf einen zentralen Hügel mit Denkmal laufen speichenartig sechs Wege zu. Der Weg von Südosten ist zugleich der Zugang zum Friedhof, durch ein Tor gesichert. Die Wege sind durch einen Rundweg entlang der Außenmauer verbunden. Im Innern sind sechs Grabfelder entstanden, gekennzeichnet durch die Buchstaben A bis F.

„Auf dem Friedhof sind viele bedeutende Emmericher Bürger des 19. Jahrhunderts bestattet. Reste einiger Grabdenkmäler sind noch vorhanden, wie die der Ehrenbürger Pfarrer Jacob Troost und Prof. Andreas Dederich, des Regens Franciscus Israel, der Familie des Bürgermeisters Otto Bock, der Familie von Gimborn und der Familie von Nüss.“ (Informationsstele auf dem Parkgelände).

Diesen Friedhof nutzte man bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Ab 1904 wurde vornehmlich auf dem neuen kommunalen Friedhof an der Friedenstraße beerdigt.

Gisbert-Lensing-Park

Am 17. März 1964 konnte man das Areal zum „Stadtpark Am Löwentor“ umwidmen, aus dem Friedhof wurde eine öffentliche Parkanlage (inoffiziell „Knochenpark“ genannt). Am 5. April 2011 wurde der Stadtpark in Gisbert-Lensing-Park umbenannt.

Gisbert Lensing

Gisbert Lensing wurde am 8. Dezember 1783 in Hüthum geboren, wo er am 25. April 1856 verstarb.

Er war katholischer Priester und Kanoniker des Stifts St. Martini in Emmerich am Rhein. Dort war er zuständig für die Verwaltung des Stiftsvermögens und der landwirtschaftlichen Besitzungen. Nach Aufhebung des Stiftes 1811 betätigte er sich als Gutsbesitzer.

In der Stadt Emmerich war er an vielen Stellen aktiv, so förderte er diverse Emmericher Sozialstiftungen. Es gelang ihm, die Schulstiftungen des geschlossenen Gymnasiums vor der Einziehung durch die Franzosen zu sichern. In den 1840er Jahren setzte er sich für den Bau der Eisenbahnverbindung von Oberhausen nach Arnhem ein. Er war auch Deichgraf. Zudem förderte er die Gründung der Landwirtschaftsschule in Kleve sowie der Firmen Lensing & Brockhausen, der Emmericher Maschinenfabrik (heute Probat) und der Firma Lensing & van Gülpen.

Gisbert Lensing war 1826 bis 1845 für den Stand der Landgemeinden Mitglied im rheinischen Provinziallandtag. 1847 gehörte er dem Vereinigten Landtag an. Dort unterstützte er die Forderungen von Ludolf Camphausen nach einem gesamtpreußischen Parlament. Während der Revolution von 1848/49 war er Mitglied der preußischen Nationalversammlung. Dort gehörte er dem rechten Flügel an. Danach war er 1849 bis 1855 Mitglied in der preußischen zweiten Kammer und zeitweise deren Vizepräsident, später Alterspräsident. Er gilt als einer der profiliertesten Befürworter der Jüdischen Emanzipation im Rheinland.

(Claus Weber, LVR-Redaktion KuLaDig, 2017)

Das Grabmonument „Ruhestätte der Familie von Grimborn“ von 1890 ist eingetragenes Baudenkmal (Stadt Emmerich, lfd. Nr. 11 / LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, Datenbank-Nr. 10372).

Internet

kommunalbetriebe-emmerich.de: Parkanlagen in Emmerich (abgerufen 04.06.2017)

www.nrz.de: Marco Virgillito, Lensing macht Wort „Knochenpark“ vergessen (NRZ vom 03.05.2013, abgerufen 04.06.2017)

de.wikipedia.org: Gisbert Lensing (abgerufen 04.06.2017)

Literatur

- Pracht-Jörns, Elfi (2011)

- Jüdische Lebenswelten im Rheinland. Kommentierte Quellen von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. S. 111, Köln.

Gisbert-Lensing-Park

- Schlagwörter

- Straße / Hausnummer

- Dederichstraße, Gerhard-Storm-Straße, Seufzerallee

- Ort

- 46446 Emmerich am Rhein

- Gesetzlich geschütztes Kulturdenkmal

- Ortsfestes Denkmal gem. § 3 DSchG NW

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Auswertung historischer Karten, Literaturauswertung, Geländebegehung/-kartierung

- Historischer Zeitraum

- Beginn 1964

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Gisbert-Lensing-Park”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-268865 (Abgerufen: 13. Dezember 2025)