Exkurs: Hexenverfolgung in Ahrweiler

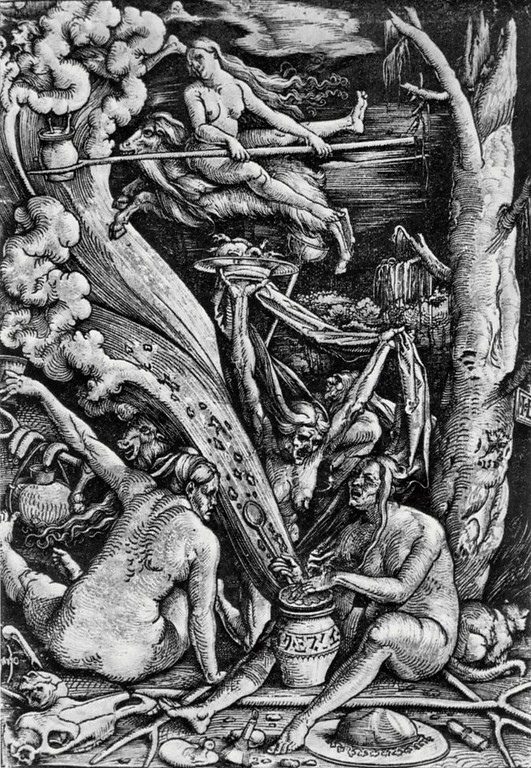

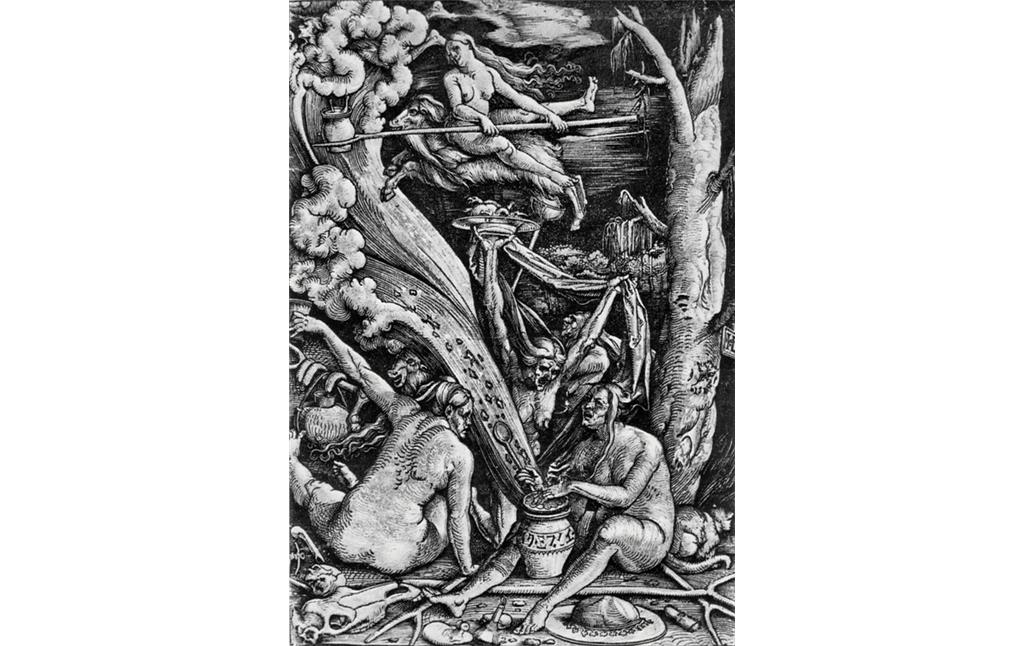

Hexenverfolgung, Hexenprozesse und Hinrichtungen gab es auch in Ahrweiler. Bereits für das Jahr 1501 ist die erste Verurteilung überliefert. Damals wurde Tyrne von Eich als Zauberin verurteilt und verbrannt. Dem überlieferten Bericht des Vogts Johann Blankart ist zu entnehmen, dass bereits zu dieser Zeit Hinrichtungen einen große Anziehungskraft hatten und viele Menschen dem Schauspiel beiwohnten.

Auch 16 Jahre später wurden durch eben diesen Vogt sechs Frauen verhaftet und verhört. Als Folge davon verbrannte man vier der Frauen auf dem Scheiterhaufen, zwei ließ man wieder laufen. Es ist zu vermuten, dass den Frauen ein Schadzauber, wie etwa das Schlechtwetter machen oder das Anwünschen von schweren Krankheiten, vorgeworfen wurde.

Bis zum Jahr 1628 kam es zu sechs weiteren verzeichneten Hexenverbrennungen, bis ab 1628 das „Große Brennen“ einsetzte. 1627 entschied sich der Erzbischof Ferdinand von Wittelsbach (1577-1650, Erzbischof und Kurfürst von Köln 1612-1650) zur „Endlösung der Hexenfrage“ und setze damit sozusagen die Initialzündung für die größte Verfolgungswelle der Hexen in Ahrweiler. Diese sollte erst 1639 enden. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden in Ahrweiler etwa 50 Männer und Frauen als Hexen und Zauberer hingerichtet.

Kulturdenkmal

Das Objekt „Torbogen, bez. 1639, an der Plätzerstraße 44“ ist ein eingetragenes Kulturdenkmal (Denkmalverzeichnis für den Kreis Ahrweiler 2018, S. 13).

(Simone Jakobi, Universität Koblenz-Landau, 2015 und 2018)

Internet

www.kreis-ahrweiler.de: Jahrbuch des Kreis Ahrweiler 1977, Paul Krahforst, Ahrweiler Hexenprozesse im 16. und 17. Jahrhundert (abgerufen 05.12.2015)