Kornelimünster liegt südöstlich von Aachen im topographisch stark bewegten Münsterländchen an der Inde. Den Talraum begrenzen Gangolf-, Jakobs-, Itern- und Kapellen-/ Kirchberg. Der felsige Blausteinuntergrund bot gute Gründungsmöglichkeiten, jedoch ist die Umgebung landwirtschaftlich nur von mittlerem Ertragswert. Die von einer alten Römerstraße abzweigende Korneliusstraße führt zum Fluss. Die ehemalige Benediktinerabtei St. Kornelius ist der Siedlungsursprung. Sie ist in der weiten Mäanderschleife am rechten Ufer in den Schutz der steil aufsteigenden Hangfläche gerückt.

Geschichte

Die Geschichte des Ortes ist wesentlich durch die Abtei, damit vielschichtig durch die religiöse Entwicklung geprägt und eng an den katholischen Glauben gebunden. Die mittelalterliche Geschichte beginnt 814 mit der Gründung des Klosters St. Salvatoris ad Indam unter Ludwig dem Frommen, der das Kloster mit Privilegien und Ländereien sowie wertvollen Christusreliquien aus dem Aachener Reliquienschatz ausstattete. Abt Benedikt von Aniane richtete das Kloster nach den Regeln des Benedikt von Nursia als Benediktinerabtei ein und machte die Abtei Inda als Reformkloster zum Zentrum der Erneuerung des gesamten Klosterwesens im Fränkischen Reich und damit zur benediktinischen Musteranlage im Frankenreich. Kurz vor 817 waren Kloster und der Kirchenbau fertig gestellt. Um 875 ließ Karl der Kahle die Reliquien des Heiligen Kornelius in das Kloster überführen.

In den Jahren 881 und 892 zerstörten die Normannen die Abtei. Das wieder aufgebaute Kloster erhielt durch Otto I. Reichsunmittelbarkeit. Otto III verlieh der Abtei Markt- und Münzrecht. Da der Abt landesherrliche Rechte innehatte, entwickelte sich die Abtei zu einer Art Klosterstaat. Kaiserliche Schenkungen in Form von Besitzungen bis an den Oberrhein und in die Niederlande festigten die Stellung. Seit dem 13. Jahrhundert sind erstmals Wallfahrten überliefert. Seit 1349 erfolgt die Zeigung der Heiligtümer im gleichen 7 Jahre-Turnus wie die Aachenfahrt. 1519 schloss sich die Abtei der Bursfelder Reform-Kongregation an. Mit der mehrfachen Erweiterung der Kirche dehnten sich die Klosterbauten bis ins 18. Jahrhundert vor allem nach Westen aus.

Es war üblich, dass dem jeweils neuen Abt auf der Kuppe des Kirchbergs hinter der Bergkirche unter vier Buchen von den Untertanen Treue und Gehorsam geschworen wurde. Im Gegenzug gelobte der Abt als Landesherr, die Rechte des Volkes zu wahren.

Mit der Säkularisation 1802 wurde Kornelimünster Mairie im Kanton Burtscheid, in preußischer Zeit 1815 Bürgermeisterei des Landkreises Aachen und mit der preußischen Neuordnung 1816 eigenständige Gemeinde. Die Abteikirche ist seit 1812 Pfarrkirche. Seit 1972 ist Kornelimünster Stadtteil von Aachen.

Über Jahrhunderte wurde und wird bis heute das umliegende Land landwirtschaftlich genutzt. Im Ortskern verdichteten sich überwiegend Wohnhäuser, Bürgerhäuser und kleine landwirtschaftliche Hofstellen ohne hofnahe Weiden und ohne große Gartenanlagen oder direkt anschließende Obstwiesen. Neben dem Land, das beackert wurde, war das Wasser der Inde und der zufließenden Bäche die wichtigste Lebensgrundlage und diente zum Antrieb von Mühlrädern. Am Flusslauf der Inde reihten sich einzelne Mühlen, darunter vor allem abteiliche Mühlen, wie Getreide- und Ölmühlen. Zeitweise bestand hier auch eine Lohgerberei. Die Pilgerfahrt schuf eine eigene wirtschaftliche Grundlage. Neben zahlreichen Herbergen bestanden noch bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts mehrere Bäckereien, Metzgereien, eine Reihe von Lebensmittelgeschäften, ein breites Spektrum von weiteren gewerblichen Läden, Kleingewerbe und verschiedene Gaststätten im Ort und am Ortsrand Brauereien. Auch war Kornelimünster ein zentraler Knotenpunkt der Jakobswege. Im Laufe des 19. Jahrhunderts entstanden einzelne Fabriken, mit einem Schwerpunkt in der Tuchherstellung. Seit dem späten 19. Jahrhundert ist der Ort ein beliebstes Ausflugsziel.

Charakteristik

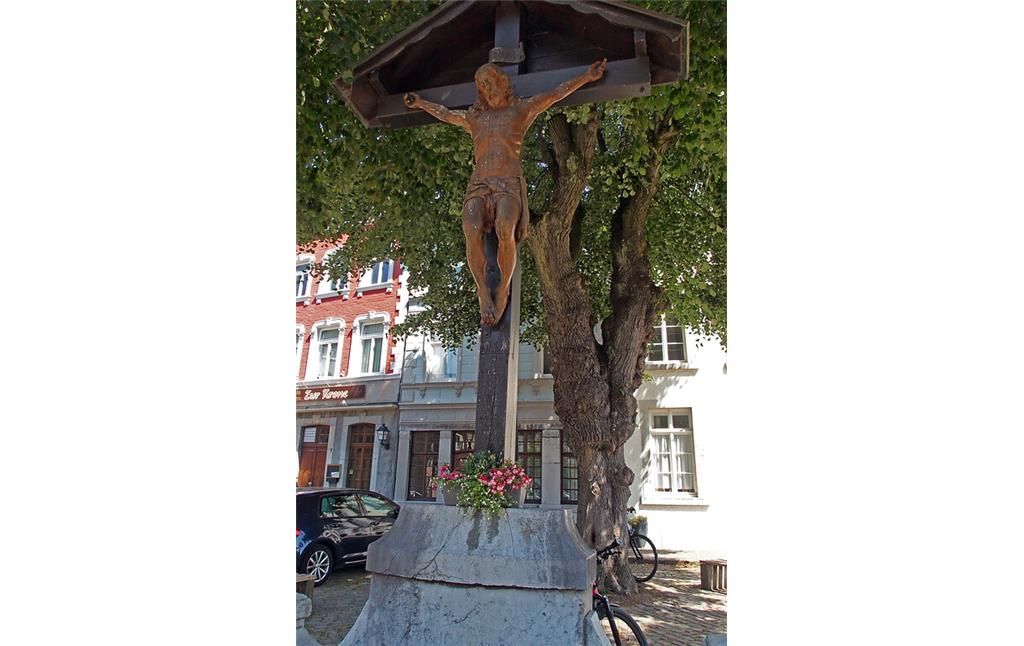

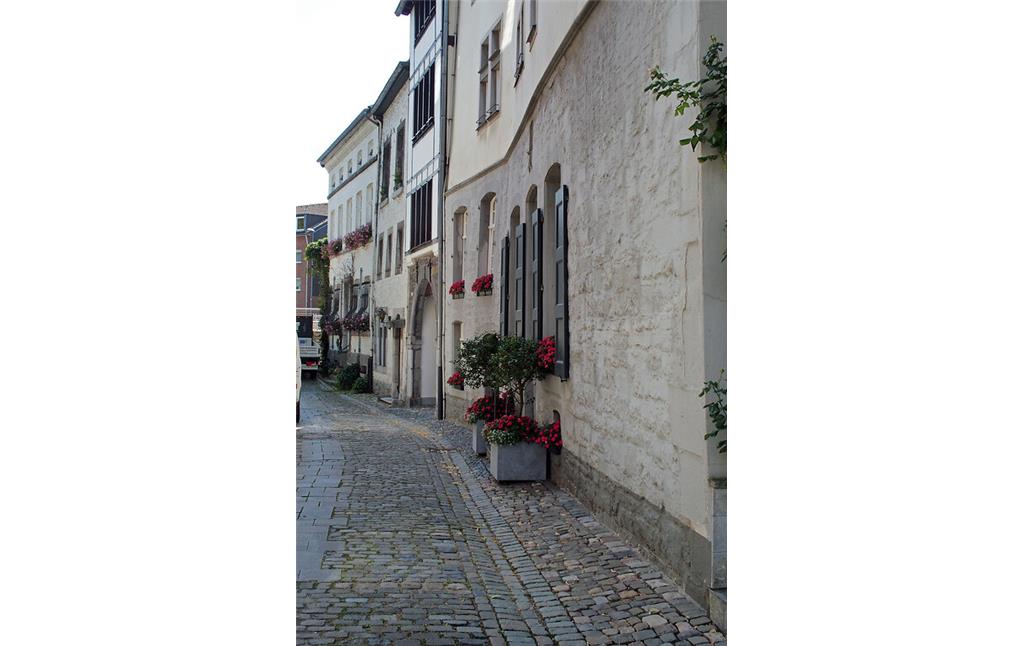

Der Ortskern umfasst die Abtei und die nachgeordnete Siedlung im Schutz des Klosters, geprägt durch dichte Bausubstanz. Südlich schließt an die Abteikirche der Korneliusmarkt an, die Fläche des alten Klostergartens, ehemals von der Immunitätsmauer umgeben. Er geht im Osten in den Benediktusplatz, den Marktplatz, über. Beide Plätze sind eingefasst von zwei-, drei- und viergeschossigen Wohnbauten in geschlossenen Zeilen.

Rückwärtig der Abtei nach Nordosten steigt steil der zur Gartennutzung terrassierte Kirchberg an. Auf dem ersten Plateau steht die ehemalige Pfarrkirche mit dem alten Friedhof. Im Norden in der Indeaue an Klauser- und Promenadenstraße stehen an der Stelle der ehemaligen Abteimühle und am ehemaligen Mühlengraben die Nachfolgebauten der Tuchfabrik und Spinnerei. Kanalläufe und Wasserteich sind noch zu erkennen.

Die Abtei besteht aus Kirche und Klosterbauten. Die Abteikirche, seit 1804 Pfarrkirche, ist in der heutigen Gestalt eine gotische Bruchsteinhallenkirche mit 5 Schiffen. Die Reliquienverehrung bestimmte ihre komplexe Baugeschichte, denn die zunehmende Popularität erforderte mehrfach Erweiterungen. Die Bergkirche St. Stephanus, seit Anfang des 19. Jahrhunderts Friedhofskirche, war ursprünglich Mutterpfarre des Münsterländchens, Pfarrkirche für die umliegenden Dörfer und Weiler. Die Bauten der Siedlung übernahmen Aufgaben, die dem Kloster und seinen Funktionen als Reichsabtei und Wallfahrtszentrum unmittelbar zugeordnet waren und die dem Kloster- und Pilgerbetrieb dienten, wie Hospital, Herbergen, Brauerei, Gasthäuser, Kleingewerbebetriebe.

Der heutige Bestand gliedert sich überwiegend in Wohnhäuser, drei und viergeschossige trauf- und giebelständige Bauten am Korneliusmarkt, zwei- und dreigeschossige trauf- und giebelständige Bauten am Benediktusplatz. Der Baubestand wird vereinzelt ins 14. und 15. Jahrhundert datiert, überwiegend ins 17. bis 20. Jahrhundert. Insgesamt zeichnen sich die Bauten im Zentrum durch eine besondere stilistische Vielfalt, durch handwerkliches Detailreichtum und qualitätvolle Bauzier aus, insbesondere an der dem inneren städtischen Raum zugewandeten Seite. Die Dachflächen sind in der historischen Herleitung weitgehend geschlossen, weisen nur vereinzelt Dachaufbauten auf und bilden eine als Einheit erlebbare aufgefaltete Dachlandschaft. Am Rand des Ortskerns im Norden und im Süden sind die rückwärtig aufsteigenden Hangflächen zu Gärten terrassiert. Obstwiesen und Weideland an den Hängen im Süden und im Osten und in der Aue im Norden leiten in den umgebenden Landschaftsraum. Waldflächen begrenzen das Tal.

Der Denkmalbereich fasst die kulturhistorische Bedeutung in eine rechtliche Form

Der historische Ortskern von Kornelimünster soll als Denkmalbereich nach Denkmalschutzgesetz NRW durch eine entsprechende Satzung der Stadt Aachen geschützt werden. Denn dem Ort wird als Objekt und Dokument der Religionsgeschichte, der Architektur- und Kunstgeschichte, der Hausforschung und der Stadtbaugeschichte wissenschaftlicher Aussage- und Forschungswert zugesprochen. Die städtebauliche Bedeutung und Aussage schlagen sich nieder in dem spezifischen Grundriss, in der Ausbildung der ortsinneren Räume, im zweckbestimmten Miteinander der Bauten, in markanten Blickbezügen, in der Anpassung an die Topographie des Indetales und in der Wirkung nach außen, insbesondere in der Silhouette, bestimmt durch die Abteikirche mit Abtei, und in der Dachlandschaft insgesamt. Konkrete Schutzgegenstände des Denkmalbereiches sind der Ortsgrundriss aus Wegeführung, Parzellenteilung und Platzbildung, die außergewöhnlich dichte historische aufgehende Bausubstanz insgesamt, die historischen Freiflächen innerhalb des Ortes und solche am Ortsrand, die den strukturellen und funktionsbestimmten Bezug zu den topografischen Gegebenheiten verdeutlichen, außerdem die von den umliegenden Höhen erlebbare aufgefaltete Dachlandschaft als ein zusammenhängendes Merkmal, die charakteristischen Sichtbezüge im Ort und auf den Ort, insbesondere auf die arkante Ortsilhouette, wie sie von verschiedenen, festgelegten Standpunkten wahrgenommen wird.

Die Abtei ist eine bedeutende Kunststätte in der Aachener Region mit hoher kunst- und bauhistorischer Qualität und sowohl ein architektonischer als auch städtebaulicher Juwel in der Kulturlandschaft.

(Elke Janßen-Schnabel, LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, 2020)

Quellen

- Carte von dem Lande Cornely Münster, M 1: ca. 60.000, Original 1646, 1. Kopie 1748, 2. Kopie 1925, Rob. Fernschild.

- Kartenaufnahme unter Tranchot und von Müffling, Blatt 96 Kornelimünster, 1806/08

- Preußische Uraufnahme , Blatt 5203 Stolberg, 1846

- Preußische Neuaufnahme

- Blatt 5203 Stolberg, 1893/ 95

- Prospekt Stadt Aachen „Aachen Kornelimünster, Information“ 11/2000

- Freundliche Hinweise von Prof. Ingeborg Schild, Dr. Lutz Henning Meyer, Claudia Ellenbeck (UDB Aachen), Johanna Kreiten (Kornelimünster), 2009