Kulturlandschaft Ruhrgebiet

Schlagwörter:

Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege, Archäologie, Denkmalpflege, Landeskunde, Raumplanung

Gemeinde(n): Ahlen, Alpen, Bergkamen, Bochum, Bönen, Bottrop, Castrop-Rauxel, Datteln, Dinslaken, Dorsten, Dortmund, Drensteinfurt, Duisburg, Essen (Nordrhein-Westfalen), Gelsenkirchen, Gladbeck, Haltern am See, Hamm, Hattingen, Herne, Herten, Holzwickede, Hünxe, Kamen, Kamp-Lintfort, Lippetal, Lünen, Marl (Nordrhein-Westfalen), Moers, Mülheim an der Ruhr, Neukirchen-Vluyn, Nordkirchen, Oberhausen (Nordrhein-Westfalen), Oer-Erkenschwick, Olfen, Recklinghausen, Rheinberg, Schwerte, Selm, Unna, Velbert, Voerde (Niederrhein), Waltrop, Welver, Werne, Witten

Kreis(e): Bochum, Bottrop, Coesfeld, Dortmund, Duisburg, Ennepe-Ruhr-Kreis, Essen (Nordrhein-Westfalen), Gelsenkirchen, Hamm, Herne, Mettmann, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen (Nordrhein-Westfalen), Recklinghausen, Soest, Unna, Warendorf, Wesel

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Koordinate WGS84 51° 33′ 36,01″ N: 7° 13′ 51,8″ O 51,56°N: 7,23105°O

Koordinate UTM 32.377.378,39 m: 5.713.585,16 m

Koordinate Gauss/Krüger 2.585.414,17 m: 5.714.667,25 m

-

Lage der Kulturlandschaft Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen

- Copyright-Hinweis:

- Becker, Katrin / Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Katrin Becker

- Medientyp:

- Bild

-

Blick auf Oberhausen (2004)

- Copyright-Hinweis:

- Philipps, Margit / Landschaftsverband Westfalen-Lippe

- Fotograf/Urheber:

- Philipps, Margit

- Medientyp:

- Bild

-

Ansicht der Kruppschen Hüttenwerke Rheinhausen vom Beginn des 20. Jahrhunderts

- Copyright-Hinweis:

- gemeinfrei / public domain

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt

- Medientyp:

- Bild

-

Beschreibender Text zur Kulturlandschaft "Ruhrgebiet" in Nordrhein-Westfalen

- Copyright-Hinweis:

- Landschaftsverband Rheinland / Landschaftsverband Westfalen-Lippe

- Medientyp:

- Dokument

-

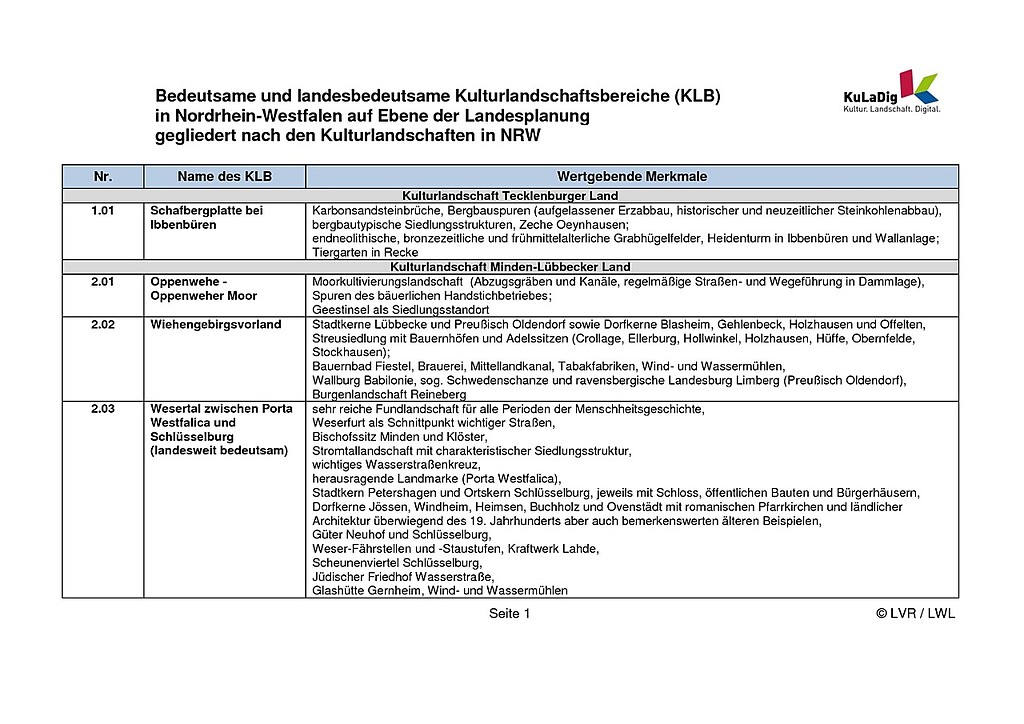

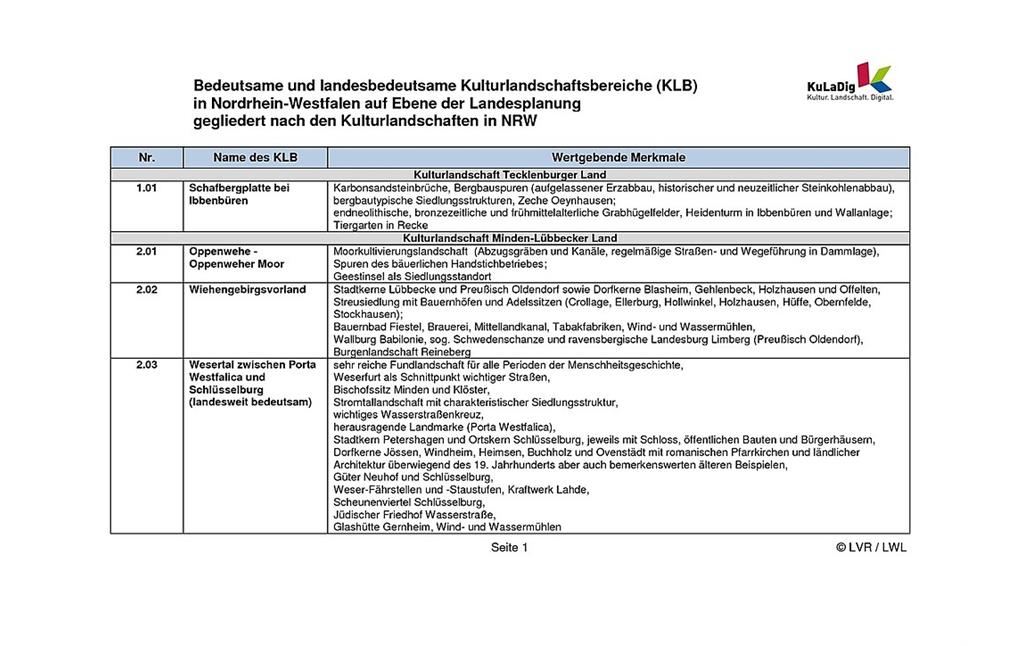

Liste der Bedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche auf der Ebene der Landesplanung in Nordrhein-Westfalen (PDF-Datei 381 KB, 29 Seiten, 2007)

- Copyright-Hinweis:

- Landschaftsverband Westfalen-Lippe / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- LWL / LVR

- Medientyp:

- Dokument

-

Blick von der Fähre Walsum während der Rheinüberfahrt auf das STEAG-Kraftwerk in Duisburg-Walsum (2014).

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef / CC-BY-SA 3.0

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

Die Homberger Brücke bei Duisburg-Ruhrort (2007).

- Copyright-Hinweis:

- Gregori, Jürgen / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Jürgen Gregori

- Medientyp:

- Bild

-

Industriegelände in Oberhausen (2020)

- Copyright-Hinweis:

- Karl Peter Wiemer / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Karl Peter Wiemer

- Medientyp:

- Bild

-

Hochofen im Landschaftspark Nord in Duisburg-Meiderich (2007).

- Copyright-Hinweis:

- Gregori, Jürgen / Landschaftsverband Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Jürgen Gregori

- Medientyp:

- Bild

-

Halden bei Herten im Kreis Recklinghausen (2006).

- Copyright-Hinweis:

- Höhn, Michael / LWL-Amt für Landschafts- und Baukultur in Westfalen

- Fotograf/Urheber:

- Höhn, Michael

- Medientyp:

- Bild

-

Fossa Eugeniana; Kanaltrasse zwischen Kamp-Lintfort und Rheinberg, Kreis Wesel (2010)

- Copyright-Hinweis:

- Thünker, Axel, DGPh / LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland

- Fotograf/Urheber:

- Thünker, Axel, DGPh

- Medientyp:

- Bild

-

Die Zechensiedlung König-Ludwig in Recklinghausen

- Copyright-Hinweis:

- Milde, Bernd

- Fotograf/Urheber:

- Milde, Bernd

- Medientyp:

- Bild

-

Die Zechensiedlung Dreiecksssiedlung in Recklinghausen

- Copyright-Hinweis:

- Milde, Bernd

- Fotograf/Urheber:

- Milde, Bernd

- Medientyp:

- Bild

-

Die Westruper Heide bei Haltern, Kreis Recklinghausen

- Copyright-Hinweis:

- Höhn, Michael / Landschaftsverband Westfalen-Lippe

- Fotograf/Urheber:

- Höhn, Michael

- Medientyp:

- Bild

-

Die Emscher

- Copyright-Hinweis:

- Milde, Bernd

- Fotograf/Urheber:

- Milde, Bernd

- Medientyp:

- Bild

-

Panoramabild der Haldenlandschaft bei Herten, Kreis Recklinghausen

- Copyright-Hinweis:

- Höhn, Michael / Landschaftsverband Westfalen-Lippe

- Fotograf/Urheber:

- Höhn, Michael

- Medientyp:

- Bild

-

Das Waldgebiet der Hard mit Blick auf das Kraftwerk Scholven bei Gelsenkirchen

- Copyright-Hinweis:

- Höhn, Michael / LWL-Amt für Landschafts- und Baukultur in Westfalen

- Fotograf/Urheber:

- Höhn, Michael

- Medientyp:

- Bild

-

Das Stadtzentrum von Herne

- Copyright-Hinweis:

- Höhn, Michael / LWL-Amt für Landschafts- und Baukultur in Westfalen

- Fotograf/Urheber:

- Höhn, Michael

- Medientyp:

- Bild

-

Blick von der Rhein-Elbe-Halde über die Stadt Gelsenkirchen

- Copyright-Hinweis:

- Höhn, Michael / LWL-Amt für Landschafts- und Baukultur in Westfalen

- Fotograf/Urheber:

- Höhn, Michael

- Medientyp:

- Bild

-

Das Tetraeder auf der Halde Beckstraße in Bottrop (2015). Rechts im Hintergrund ist das weiße Dach der Veltins-Arena in Gelsenkirchen zu sehen.

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef / CC-BY-NC-SA 3.0

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

So genannte "Liebesschlösser" am Tetraeder auf der Halde Beckstraße in Bottrop (2015)

- Copyright-Hinweis:

- Knöchel, Franz-Josef / CC-BY-NC-SA 3.0

- Fotograf/Urheber:

- Franz-Josef Knöchel

- Medientyp:

- Bild

-

Spielkarte "Essen" mit einer Ansicht der Innenstadt, in der Bildmitte hinten ist der Kirchturm des Essener Münsters zu sehen, im Vordergrund die Bahnanlagen am Hauptbahnhof (aus dem Quartettspiel "Der Rhein", Ravensburger Spiele Nr. 305, Otto Maier Verlag 1952).

- Copyright-Hinweis:

- Otto Maier Verlag Ravensburg

- Fotograf/Urheber:

- unbekannt / Otto Maier Verlag

- Medientyp:

- Bild

-

Emscher in Oberhausen (2020)

- Copyright-Hinweis:

- Karl Peter Wiemer / CC BY 4.0

- Fotograf/Urheber:

- Karl Peter Wiemer

- Medientyp:

- Bild

-

Die Ruhr bei Witten, Ennepe-Ruhr-Kreis

- Copyright-Hinweis:

- Höhn, Michael / LWL-Amt für Landschafts- und Baukultur in Westfalen

- Fotograf/Urheber:

- Höhn, Michael

- Medientyp:

- Bild

-

Zeche Waltrop, Recklinghausen

- Copyright-Hinweis:

- Höhn, Michael / Landschaftsverband Westfalen-Lippe

- Fotograf/Urheber:

- Höhn, Michael

- Medientyp:

- Bild

Im Mittelalter bildeten sich auf den geringwertigen Böden des Nordens und Nordwestens Streusiedlungen aus Einzelhöfen und lockeren Hofgruppen, später auch Drubbeln, auf den ertragreichen Lössböden der Hellwegzone und des vestischen Höhenrückens dagegen Gruppensiedlungen und Dörfer. In der Hellwegzone entstanden die meisten und auch die bedeutendsten Städte, wie die Freie Reichsstadt Dortmund. Sie profitierten von der günstigen Verkehrslage und der Versorgung mit Handelsgütern aus der südlichen Eisengewerberegion und dem nördlichen Agrarland. Wichtige Impulse für die mittelalterliche Siedlungsentwicklung kamen vom Städtebund der Hanse, zu dem neben Essen oder Bochum in der Hellwegzone auch Lünen und Kamen im territorialen Grenzraum der Lippe gehörten. Weitere erlebbare Zeugnisse des Mittelalters sind Klöster, Pfalzen und zahlreiche, zum Teil zu Schlössern umgebaute Höhenoder Niederungsburgen. An Emscher und Lippe reihen sich die umgräfteten Niederungsburgen. Das Ruhrtal mit seinen Nebentälern wurde zur Anlage zahlreicher Mühlen, aber auch Hämmer und Schmieden genutzt.

Durch die zugehörigen Wehre war die Ruhr nicht schiffbar. Bereits im späten Mittelalter begann hier der Abbau oberflächennaher Steinkohlen in einfachen Schächten und Stollen.

Das Ruhrgebiet entwickelte sich zu einer Agrarlandschaft mit Kleingewerbe und einigen wichtigen Handels- und Stadtzentren am Hellweg. Die Veränderung der Ruhrzone begann mit der Ausweitung des Abbaus der oberflächennahen Magerkohle sowie der Schiffbarmachung der Ruhr im 18. Jahrhundert. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war sie der wichtigste Kohlentransportweg, Ruhrort wurde zum Kohlenhafen. Gleichzeitig entstanden zahlreiche Kötterstellen der Bergarbeiter.

Im Zeitalter der Industrialisierung setzte ein sprunghafter Wandel in der Kulturlandschaftsentwicklung ein. Grundlage war die Gewinnung der unter einer Mergeldecke liegenden Fettkohlen im Tiefbau, die für die Herstellung von Eisen und Stahl in Hochöfen geeignet waren und zu der das Ruhrgebiet prägenden Verbindung von Kohlenbergbau und Schwerindustrie führte. Die Entwicklung begann im Süden des Ruhrgebietes und dehnte sich nach Norden aus, bedingt durch die Lage der Flöze und die räumliche Verteilung der verschiedenen Kohlearten. Sie ist in mehreren, historisch abgrenzbaren Phasen (ab 1840, 1870, 1895 und nach den beiden Weltkriegen) verlaufen. Bereits in der ersten Phase ab 1840 entstanden die ersten Großzechen samt Bergmannssiedlungen, standortgebunden auf dem freien Feld, während die Ansiedlungen der Eisen- und Stahlindustrie nahe der Stadtzentren erfolgte. Die Eisenbahn stieg zum wichtigsten Transporteur der Kohlen auf, und der Ausbau des Eisenbahn- und Verkehrsnetzes wurde vorangetrieben. Um 1870 war die Hellwegzone bereits stark verstädtert, industrialisiert und zersiedelt. In den folgenden Phasen setzte sich diese Entwicklung noch intensiver fort. Der Bergbau mit den ihm angeschlossenen Industrien rückte nach Norden und Westen vor und bewirkte eine ständige Veränderung der Siedlungs- und Industriestandorte. Er erreichte die Emscherzone und vor dem ersten Weltkrieg auch die Lippe. Die Emscherzone wurde umgestaltet, neue Städte entstanden ohne begleitende Raumplanung, die Folge war eine starke funktionale Durchmischung. Die Emscher wurde kanalisiert und als Abwasserkanal genutzt, der Rhein-Herne-Kanal 1914 eröffnet. Die Schwerindustrie erhielt einen neuen Schwerpunkt im Rhein-Ruhr-Mündungsraum, förderte dadurch die Entstehung von Industriegroßstädten.

Der Rhein wurde zum wichtigsten Schifffahrtsweg des Ruhrgebiets, das nun auch auf das Linksrheinische übergriff. Technische Innovationen und der Rüstungsbedarf für die beiden Weltkriege führten zu einer weiteren Expansion und Intensivierung von Bergbau und Schwerindustrie, begleitet von einer starken Siedlungs- und Verkehrsverdichtung. Nach dem Wiederaufbau und der ersten Strukturkrise Ende der 1950er Jahre hat die Entwicklung mit den zunehmenden Zechenschließungen und der Aufgabe der Industriestandorte seit Beginn der 1970er Jahre ihren Abschluss gefunden.

Heute ist das Ruhrgebiet von einem massiven Strukturwandel geprägt. Handel und Dienstleistungen sind seine wichtigsten Wirtschaftszweige. Ein Markenzeichen ist der Umbau der ehemaligen Bergbau- und Industrieflächen in eine postindustrielle Parklandschaft, ein Umwandlungsprozess, der mittlerweile „historisch” ist: Bergbau und Industrie hatten bei ihrer Wanderung große Werksgelände, eine funktionslos gewordene Infrastruktur – u. a. Eisenbahntrassen, -dämme und -brücken, Halden, Bergsenkungsgebiete –, einen veränderten Wasserhaushalt und zahlreiche Umweltschäden hinterlassen. Die Umnutzung und Rückgewinnung dieser überformten und wüsten Flächen für die aktuelle Raumplanung wurde schon früh zu einem dringenden Thema. Die Ruhrzone hatte bereits Ende der ersten Phase enorm an Bedeutung verloren und wurde noch vor dem Ersten Weltkrieg zu einem Bereich der Naherholung, dem gehobenen Wohnen und der Trinkwasserversorgung umgewandelt.

Ein wichtiger Meilenstein war die Gründung des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk 1920 u. a. für die Koordinierung der Freiraumentwicklung und die Erschließung von Naherholungsräumen auf regionaler Ebene. Eine Besonderheit des Ruhrgebietes ist das aus diesen Jahren stammende Freiraumsystem, bestehend aus den Nord-Süd-Korridoren und den Revierparks. Mit der Entwicklung des Emscher Landschaftsparks im Rahmen der Internationalen Bauausstellung 1989-1999 wurde dieses Konzept der regionalen Grünzüge durch eine West-Ost-Achse ergänzt.

Das Ruhrgebiet hat heute die höchsten Städte-, Siedlungs-, Bevölkerungs-, Industrie- und Verkehrsdichte in Europa. Das kulturlandschaftlich Besondere und im Landschaftsbild Erlebbare ist das Nebeneinander wichtiger Zeugnisse aus allen Epochen seiner geschichtlichen Entwicklung, wie die archäologisch dokumentierten Zeugnissen seit der Urgeschichte, der Römerzeit oder des frühen und hohen Mittelalters, die frühen Höhenburgen, Klöster und Stifte, Königshöfe, Adelssitze, die historischen Stadtzentren mit den teils erhaltenen Stadtbefestigungen oder die frühen Kirchdörfer. Sie sind ebenso wichtige Bestandteile der Kulturlandschaft wie die Zeugnisse der Industrialisierung, vom Kohlenbergbau (stellvertretend Weltkulturerbe Zeche Zollverein in Essen) und seiner Hinterlassenschaft (Bergsenkungen, Halden) über Stahlerzeugung und Verkehrsvernetzung (Schifffahrt, Eisenbahn, Autobahnen) bis hin zur Siedlungsentwicklung (Entwicklung der Stadtzentren, Siedlungstätigkeit von den ersten Arbeitersiedlungen bis nach dem Zweiten Weltkrieg).

Die Industrialisierung stellt freilich eine wichtige raumprägende Phase der Kulturlandschaftsentwicklung dar, die dem Ruhrgebiet seine regionale Identität verliehen hat und in seiner Ablesbarkeit auch im strukturellen Wandel erhalten werden muss.

Eine ausführliche Beschreibung der Kulturlandschaft findet sich in der Mediengalerie (PDF-Dokument).

Internet

Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung in NRW (Abgerufen: 09.10.2013)

Literatur

- Landschaftsverband Westfalen-Lippe; Landschaftsverband Rheinland (Hrsg.) (2007)

- Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung in Nordrhein-Westfalen. Grundlagen und Empfehlungen für die Landesplanung (Kulturlandschaftlicher Fachbeitrag zur Landesplanung in Nordrhein-Westfalen. Fachgutachten zum Kulturellen Erbe in der Landesplanung. S. 43-45, Münster u. Köln.

Kulturlandschaft Ruhrgebiet

- Schlagwörter

- Fachsicht(en)

- Kulturlandschaftspflege, Archäologie, Denkmalpflege, Landeskunde, Raumplanung

- Erfassungsmaßstab

- i.d.R. 1:25.000 (kleiner als 1:20.000)

- Erfassungsmethode

- Literaturauswertung

- Historischer Zeitraum

- Beginn 2001

Empfohlene Zitierweise

- Urheberrechtlicher Hinweis

- Der hier präsentierte Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

- Empfohlene Zitierweise

- „Kulturlandschaft Ruhrgebiet”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/A-EK-20080619-0014 (Abgerufen: 14. Juni 2024)