Bis 1794 gehörte Hörschhausen weltlich zum Kurfürstentum Köln (Amt Nürburg) und kirchlich bis 1821 mit der Neuordnung der Bistumsgrenzen zur Pfarrei Uersfeld im Erzbistum Trier, das nach der päpstlichen Bulle „De salute animarum“ vom 16. Juli 1821, als Bistum heruntergestuft wurde und seine heutigen Grenzen erhielt. 1821 kam Hörschhausen zur Pfarrei Uess. Die Sankt Appolinaris-Kapelle (Namenstag 23.7.) wurde 1762 errichtet.

Während der französischen Herrschaft kam Hörschhausen 1798 mit der Einverleibung der linken Rheinlande zu Frankreich. Hörschausen war von 1798 bis 1813 eine eigenständige Gemeinde („Commune“) in der „Mairie de Samersbach“. Nach Übernahme der Verwaltung des Rheinlandes durch die Preußen 1815 war Hörschhausen eine eigenständige Gemeinde der Bürgermeisterei bzw. des Amtes Samersbach (bis 1925) und Daun. Nach der Kommunal- und Verwaltungsreform von 1970 wurde die Gemeinde in die Verbandsgemeinde Kelberg eingegliedert.

Aus dem Feuerbuch von 1680 sind für den Ort drei Feuerstellen (Häuser) aufgelistet. Die ersten überlieferten Bevölkerungszahlen stammen aus dem Jahre 1817. Damals hatte der Ort 90 Einwohner. Nach einem Rückgang auf 68 Einwohner im Jahr 1854 nahm die Bevölkerung bis 1970 auf 145 Einwohner ständig zu. Zwischen 1970 und 1980 sank die Zahl auf 127 Einwohner. Heute hat Hörschhausen etwa 170 Einwohner.

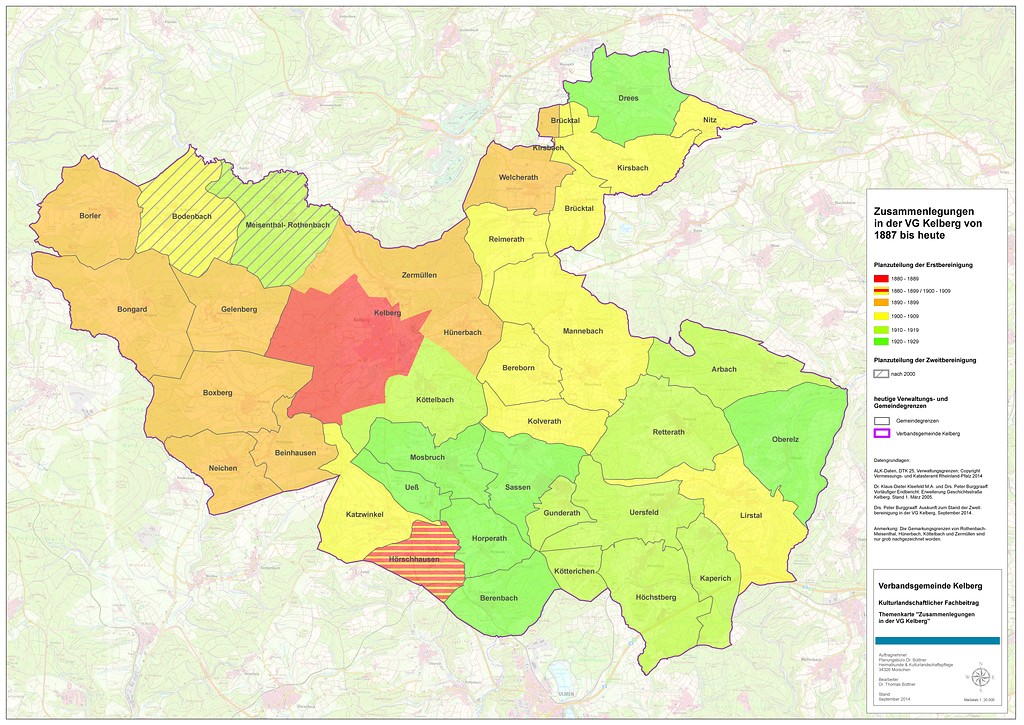

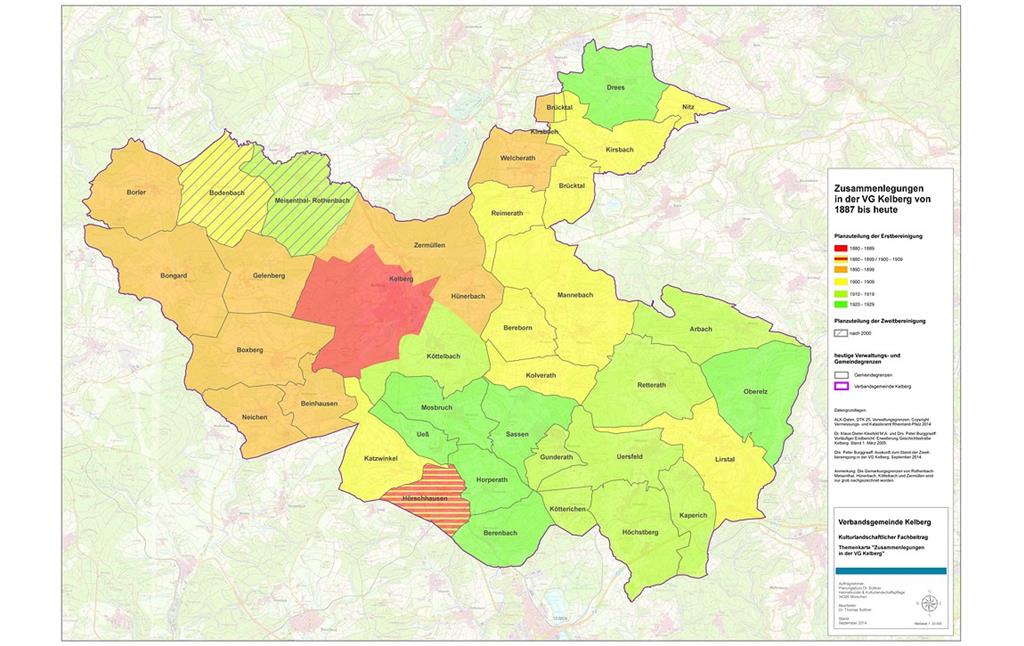

1914 fand die Planzuteilung im Rahmen der gemeinsam durchgeführten Flurbereinigung in der Gemarkung Berenborn statt (239 Hektar Fläche). Die Hauptziele der Flurbereinigung waren die Zusammenlegung und Vergrößerung der durch das Realteilungserbrecht verkleinerten Parzellen und die Erschließung aller Nutzparzellen mit Flurwegen.

Nach der Tranchotkarte von 1809 und der Preußischen Neuaufnahme von 1895 ist Hörschhausen als Haufendorf zu bezeichnen. Die Neubebauung ist schwerpunktmäßig an der Nordseite und vor allem an der Südseite des Dorfes konzentriert. Heute ist die charakteristische Struktur des Dorfes noch erkennbar. Im Ort befinden sich zwei ehemalige Wassermühlen, die heute als Wohnhäuser genutzt werden.

Der Gedenkstein und die Gedenklinde anlässlich der 100. Wiederkehr der Völkerschlacht von Leipzig 1813-1913, die in vielen Gemeinden aufgestellt worden sind, sind heute nicht mehr vorhanden.

(Peter Burggraaff, Universität Koblenz-Landau, 2014)

Internet

www.vgv-kelberg.de: Hörschhausen (abgerufen 17.03.2022)