Die Gesteinsart „Kuselit“

Die Flora und Fauna

Quellen / Internet

Die Gesteinsart „Kuselit“

Wer das GEOSKOP das erste Mal besucht, wird überrascht sein, im Untergeschoss auf eine bräunliche Felsklippe zu stoßen. Kantig-prägnant ragt sie deutlich in die Ausstellung hinein. Dieses monumentale Ensemble ist keineswegs künstlich geschaffen worden. Vielmehr wurde das Gebäude drumherum gebaut als auch obendrauf (das wiederum sieht man nicht mehr, weil der Boden des Urweltmuseums zum Glück parkettiert bzw. gefliest ist). Einzig die freistehende Klippe legt Zeugnis ab vom steinernen Sockel des Hauses.

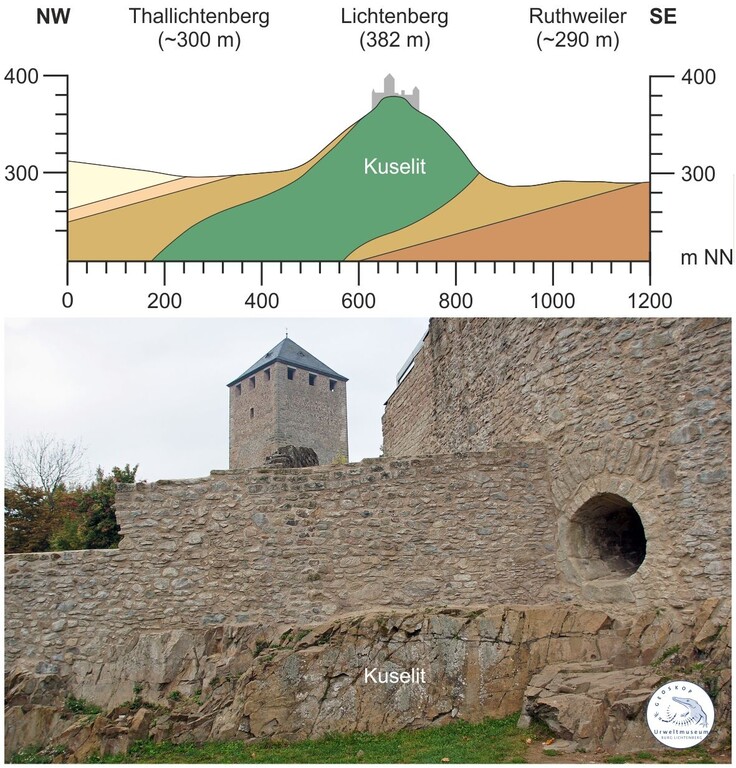

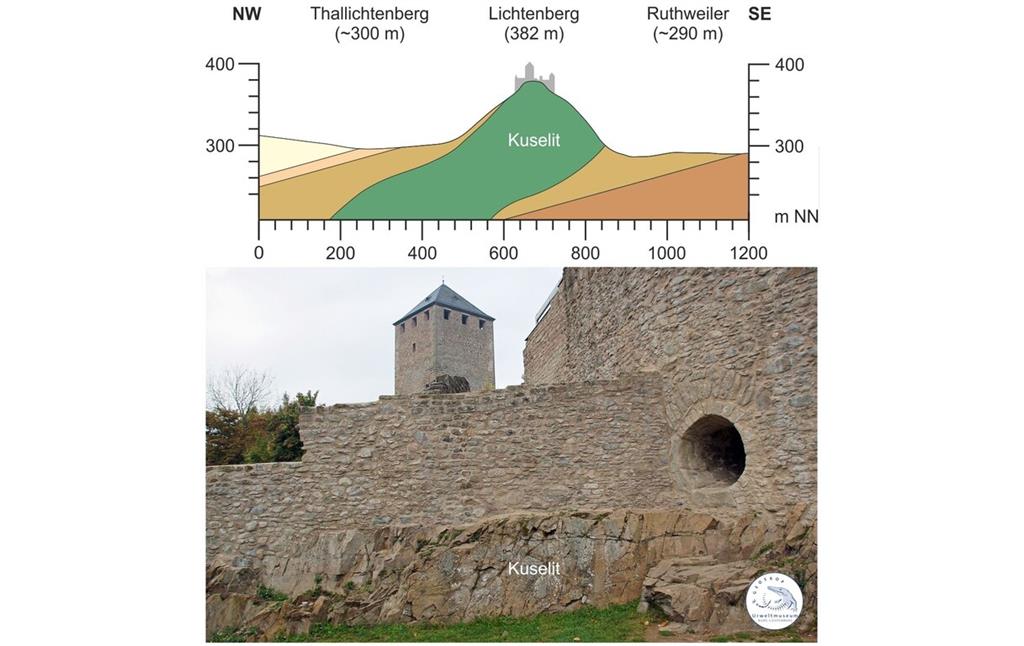

Burg Lichtenberg gründet sich auf einem Felsberg und besteht sogar zum Teil aus diesem Material Mineralogisch handelt es sich um ein vulkanisches Hartgestein, einen sogenannten Andesit (den gibt es besonders viel in den südamerikanischen Anden, woraus sich auch der Name ableitet). 1887 hat der in Heidelberg lehrende Gesteinskundler Harry Rosenbusch dem Gestein auch den Lokalnamen „Kuselit“ verpasst. Immer noch ein Andesit, aber eben einer aus Kusel!

Der Kuselit entstand vor rund 290 Millionen Jahren. Während zu jener Zeit an der Erdoberfläche Pflanzen und Tiere in und an Flüssen und Seen der „Urpfalz“ gediehen, ging es im Untergrund heiß her. Damals war die hiesige Erdkruste schwer in Bewegung. Überall drängte glutflüssige Gesteinsschmelze aus großen Tiefen zur Erdoberfläche. Im Bereich der Lichtenburg blieb das Magma etwa 150 Meter unterhalb der damaligen Landoberfläche stecken, kühlte langsam ab und begann, zu dem uns vertrauten Gestein zu werden. Das Licht der Welt hat der Kuselit zumindest damals also nicht erblickt. Kleine Löcher an der heutigen Gesteinsoberfläche als Überbleibsel der Ausperlung von Gasen aus dem Magma zeugen von einer enormen Druckentlastung so knapp unterhalb der damaligen Landoberfläche (wie wenn man eine Flasche Sprudel vorsichtig beginnt aufzudrehen). Jahrmillionen später entschieden glückliche Umstände, dass Wind und Wetter den Kuselit aus dem weichen Umgebungsgestein herauspräparierten, so dass er heute jenen imposanten Höhenrücken bildet, der die trägt.

Die Flora und Fauna

Aufgrund der Lage und Beschaffenheit der Burganlage Lichtenberg haben sich im direkten Umfeld vielfältige Pflanzenarten angesiedelt, die dem Betrachter vielleicht nicht gleich ins Auge springen.

Aber was gibt es alles? Hier einige Beispiele:

Das Zymbel- oder Mauerleinkraut (Cymbalaria muralis) gehört zu den Wegerichgewächsen, wie unser bekannter Spitzwegerich. Ursprünglich kommt diese Pflanze aus dem Mittelmeerraum, fühlt sich aber in den kalkhaltigen Mauerritzen der Burg ebenso wohl, wie die unzähligen Mauereidechsen. Erwähnenswert sind auch die vielen Eschen (Fraxinus Excelsior) in unterschiedlichen Wuchsstadien innerhalb und rund um die Burganlage. Das ist besonders erfreulich, da die Esche durch einen Pilzbefall, dem Schlauchpilz „falsches, weißes Stengelbecherchen“, extrem bedroht ist (Eschentriebsterben). Die Esche ist ein typischer Laubbaum unserer Breiten und kann über 30 Meter hoch und bis zu 300 Jahre alt werden. Schon bei den Germanen wurde sie als heiliger Baum (Weltenesche Yggddrasil) verehrt. Ebenso werden ihr in der Pflanzenheilkunde u.a. harntreibende, entzündungshemmende und schmerzstillende Eigenschaften zugeschrieben. Ebenfalls genannt sei die schöne alte Linde neben der Kirche an der Zehntscheune oder die herrlichen Rosskastanien zwischen dem zweitem und dem drittem Tor im Halsgraben. Zukünftig sollen daher verstärkt Projekte verfolgt werden, welche die Fauna und Flora der Burg und ihrer Umgebung bekannter machen. Dazu zählen Sonderausstellungen zum Thema Nachhaltigkeit, die neuen Bienenkästen, das nur periodische Mähen einiger Flächen um eine nachhaltige Blüten- und Insektenwelt zu unterstützen. Durch verschiedene Veranstaltungen wird dies auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

(Sebastian Voigt, Urweltmuseum Geoskop; Vanessa Zürrlein, Lunatterra, 2023)

Internet

www.mobile-wildkräuterschule.de: Mobile Wildkräuterschule LunatterraMobile Wildkräuterschule Lunatterra (abgerufen 14.02.2024)