In den Weinbergen der Weinlage „Klosterkammer“ wurden immer wieder Scherben mit vermutlich römischer Herkunft gefunden. Bei Grabungen im Jahr 1938 wurden Fundamente einer römischen „villa rustica“ entdeckt. Nachgewiesen wurden auch Hypokausten, der bei wohlhabenden Römern üblichen „Fußbodenheizung“. In etwa 200 Meter von dieser Fundstelle entfernt wurde im Jahre 1953 ein Weinberg neu angelegt. Beim damals üblichen „Rigolen“ (tiefes Umgraben mit Hacke und Schaufel) stieß man beim Arbeiten auf großformatige Sandstein-Quader. Als ein Sankt Aldegunder Bürger von diesem Fund hörte, informierte er die Landes-Archäologie. Die Feldarbeiten wurden sofort beendet. Es wurde eine Wache aufgestellt, um ein „Raubgraben“ zu verhindern.

Römisches Steinkammergrab

Die Abschrift eines handschriftlichen Vermerks der Herren Röder und Krebs aus den Akten der Landesarchäologie Außenstelle Koblenz von 1953 (ohne exaktes Datum) gibt nähere Auskünfte zu dem Fund der großformatigen Sandstein-Quader:

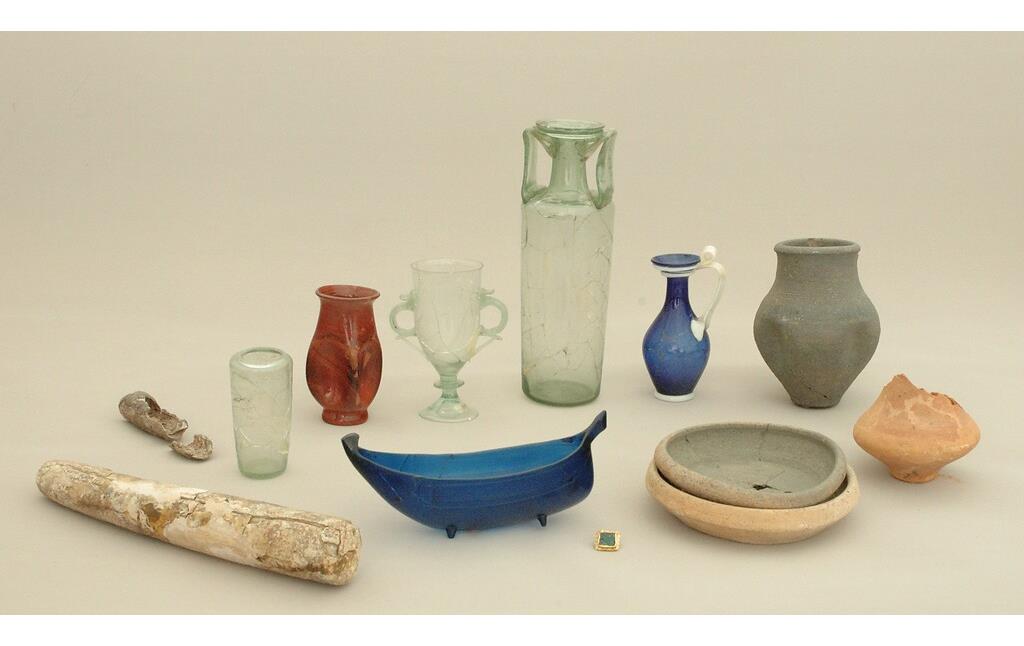

„In der Gemarkung St. Aldegund, Flur Klosterkammer, ca. 500 m südlich des Friedhofes, mit ihm auf gleicher Höhe, wurde am 27.4.1953 auf den zwei Weinbergsparzellen des Peter Phil. Scheid und der Frau Wwe. Franz Justen beim völligen Umgraben des Weinberges ein röm. Steinkammergrab frei gelegt. Die Außenmaße der mit großen Sandsteinplatten umsetzten und abgedeckten Kammer betrug 3.40 x 1.45 m. Die Abdeckplatte lag ca. 70 cm unter der Erdoberfläche. Der Grabboden, der ebenfalls mit großen Steinplatten ausgelegt war, lag ca. 1.90 m tief. Die Steinplatten, die offenbar in zweiter Verwendung verarbeitet wurden, waren wahrscheinlich zu groß und konnten nur mit Hilfe eines Flaschenzuges gehoben werden. Die Deckplatte über dem Kopf hatte ein eingemeißeltes Labarum (Anmerkung: damit meint man ein PX oder “Chi-Ro„). Von der Leiche waren nur geringe Reste vorhanden. Es wurden Überbleibsel eines Goldbrokat-Gewandes gefunden. An Beigaben wurden fest gestellt: Ein goldenes Besatzstück mit grüner Halbedelsteinumlage, ein unverzierter Elefantenstoßzahn (Anmerkung: später als Walroßzahn identifiziert), ein fast vergangenes bauchiges Tongefäß, eine große zweihenkelige Flasche aus grünem Glas, ein einfacher konischer kleinerer Glasbecher, ein Faltenbecher aus marmorierten Glas, ein besonders schönes Exemplar einer Kölner Kanne mit weißer Farbauflage und als bedeutendstes Stück eine Schale aus blauem Glas in Gestalt eines kleines Schiffchens und ein Trinkglas. Nach den datierbaren Typen der Gefäße gehört das Grab in die Zeit von 300 - 350 n.Chr. Die Bergung der Funde gestaltete sich äußerst schwierig, da das Innere der Grabkammer durch die Witterungseinflüsse mit einer besonders zähen und harten Lehmschlämme angefüllt war.“

Verbleib der Steinquader und archäologischen Funde

Die Sandstein-Quader stehen heute auf einem kleinen Platz am Ende der Klosterkammerstraße, Richtung Alf. Dort befindet sich ein Schild mit weiteren Informationen zum „Römergrab“.

Die Funde kamen ins Landesmuseum Koblenz auf der Festung Ehrenbreitstein. Nach dem Ausbau der Ausstellungflächen auf Ehrenbreitstein im Rahmen der Bundesgartenschau in Koblenz erhielten die Funde eine eigene Vitrine.

(Gerhard Schommers (Ortsgemeinde Sankt Aldegund, 2021)

Quellen

Landesarchäologie Außenstelle Koblenz (1953) Fund Klosterkammer.

Internet

www.tourenplaner-rheinland-pfalz.de: Steinkammergrab Sankt Aldegund (abgerufen13.07.2021)

www.woerterbuchnetz.de: rigolen, schw. Pfälzisches Wörterbuch, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21 (abgerufen 26.07.2021)

www.woerterbuchnetz.de: Rigol, Rheinisches Wörterbuch, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/21 (abgerufen 26.07.2021)