Früher wurden vielfach Berge oder Flüsse als natürliche Begrenzungen von Territorialgebieten gewählt. Der Bereich Kurkölns würde somit normalerweise dem Fluss Wied als natürliche, südliche Begrenzung folgen. Er überschreitet diesen aber bis hin zum Lahrbach, um den Harzberg mit seinen reichen Eisenerzvorkommen im kurkölner Verwaltungsbereich zu wissen.

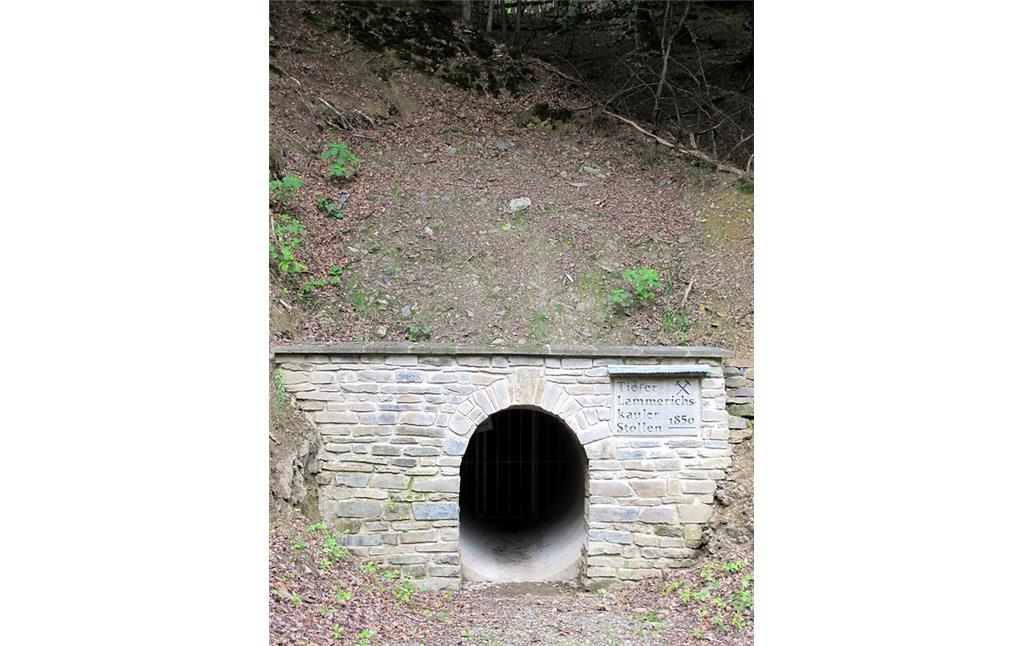

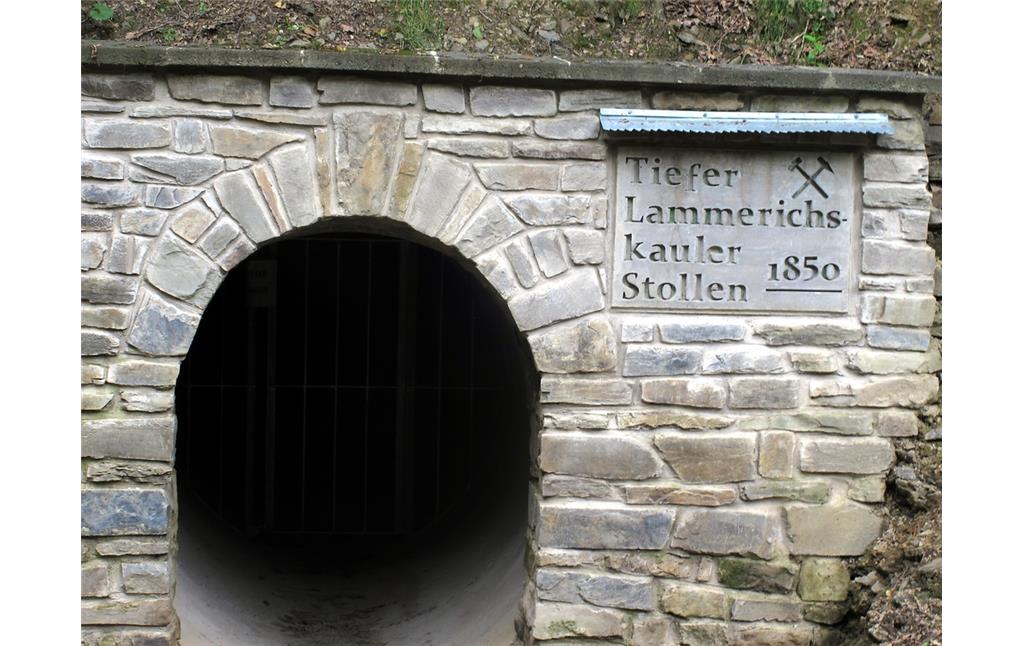

Bei der Grube Lammerichskaule geht man von einem mindestens mittelalterlichen, wenn nicht sogar noch früheren Bergbau aus, zumindest in Form von Pingen auf dem „Bergrücken“ oberhalb des Stollens, in denen Brauneisenstein abgebaut wurde. Schon vor 1804 wurde zum Stollenbetrieb durch die Raubacher Hütte (Hüttengewerkschaft Freudenberg) übergegangen, was anhand des verschütteten Oberen Stollens unweit des heute freigelegten und ummauerten Mundlochs des Tiefen Stollens zu erkennen ist. Der Obere Stollen befindet sich ungefähr auf mittlerem Niveau des Berghanges. Im Zeitraum zwischen 1804 und 1836 ruhte der Abbau, ohne dass dabei das Recht auf Bergbau an dieser Stelle erlosch (Stundung des Grubenbetriebes). In den Jahren danach wurde die Grube durch den Kauf der Hüttengewerkschaft Remy, Hoffmann und Cie (1836) wieder in Betrieb genommen. Um an weitere Erzvorkommen zu gelangen, legte man 1862 den Gähner Stollen auf der Nordseite des Harzbergs an. 1870 ging die Grube Lammerichskaule in den Besitz der Firma Friedrich Alfred Krupp (Essen) über, wobei der Erztransport mittels Pferdefuhrwerk zur Sayener Hütte vollzogen wurde. Im Jahre 1883 wurde die „Krupp'sche Erzbahn“ gebaut, welche von der benachbarten Grube Louise bis hin zum Bahnhof Seifen verlief und eine Verladung des Erzes auf der Höhe Lammerichskaule ermöglichte. 1889 wurde die Grube aufgrund mangelnder Wirtschaftlichkeit endgültig stillgelegt.

Die Förderzahlen werden auf 80.500 Tonnen Braun- und Spateisenstein geschätzt bei einer Länge des Tiefen Stollens von insgesamt 467,44 Meter, welches nach altem Längenmaß 223,4 Lachtern entspricht.

Auch anhand der Arbeiterzahlen lässt sich erkennen, dass gegen Ende der 1880er die Rentabilität der Grube deutlich abnahm. Waren es beispielsweise im Jahr 1873 noch 75 Arbeiter, welche als Hauer, Lehrhauer, Förderer, Zimmerhauer, Steinmesser, Haldenarbeiter und Röster in der Grube arbeiteten, so ist im Jahr 1889 noch von sechs Arbeitern (fünf Hauer und ein Lehrhauer) die Rede. Der Schichtlohn betrug 1876 zwischen 2,00 und 2,33 Mark und ist 1889 auf bis zu 3,10 Mark gestiegen. Auch die Fördermengen nahmen deutlich ab mit zuletzt 922,5 Tonnen Spateisenstein im Jahr 1889. Neben Brauneisenstein und Spateisenstein wurden auch weitere Mineralien wie Siderit, Quarz, Zinkblende, Bleiglanz, Kupferkies, Polydymit und Violarit gefördert.

Eine Zweckentfremdung des Tiefen Lammerichskauler Stollens fand in den Jahren 1944/1945 statt. Demnach haben zwei junge Männer, welche in ihrer Beurlaubung aufgrund von Kriegsverletzungen in der Heimat waren, den Stollen mit Hacken und Schaufeln zwischen dem 20. September 1944 und dem 23. September 1944 freigelegt. Sie fanden einen ca. 1,50 m breiten und kopfhohen Stollen vor, der bei einer Verschüttung nach ungefähr 300 m endete. Damals wurden z.B. Keller als Schutzorte bei Luftangriffen aufgesucht. Neben diesen konnte man in der Gegend rund um Oberlahr auch die alten Stollen als Unterschlupf nutzen. In Burglahr wurden z.B. der Alvensleben-Stollen und in Oberlahr die Grube Silberwiese und die Grube Martini so genutzt. Von den Bürdenbachern und einem Teil der Oberlahrer wurde der Tiefe Lammerichskauler Stollen zum Schutz vor Fliegerangriffen erneut geöffnet.

Seit dem Jahr 2001 ist der Erzwanderweg von der Grube Georg in Willroth kommend bis hin zum Alvensleben-Stollen in Burglahr ausgewiesen und führt auch am Tiefen Lammerichskauler Stollen vorbei.

Relikte aus vergangenen Tagen des Bergbaus sind im Falle der Grube Lammerichskaule die sich unweit des Stolleneingangs befindlichen Gebäude des Zechenhauses (Fachwerkhaus) und der alten Schmiede (Bruchsteinhaus). Laut Betriebsberichten existierten diese beiden kulturhistorischen Objekte vor 1830 noch nicht, finden aber in den Jahren nach 1944 Erwähnung. Wenn die Aussagen mündlicher Mitteilungen jedoch stimmen, so steht das Zechenhaus bereits seit der Mitte des 18. Jahrhunderts an seinem heutigen Platz. Es diente dabei unter anderem als Verwaltungsgebäude, Verlese- und Betgebäude sowie als Steigerwohnung.

(Jan Grendel, Universität Koblenz-Landau, 2014)

Internet

www.vgflammersfeld.de: Förderverein Bergbau- und Hüttentradition in der Verbandsgemeinde Flammersfeld, Wandern auf den Spuren des ehemaligen Erzbergbaus in der Verbandsgemeinde Flammersfeld (abgerufen 01.09.2014)