Straßen in der Antike und im Mittelalter

Bereits die Römer hatten erkannt, wie wichtig Straßen für ein Reich waren, das sich über eine große Fläche erstreckt. Begradigte man den Verlauf von Wegen, befestigte und entwässerte man sie, so konnten sich Menschen und Wagen viel schneller auf ihnen fortbewegen. Besonders für die rasche Verschiebung von Truppen waren die Straßen daher für das riesige Römische Reich von enormer Bedeutung. Bereits auf den Peutinger Karten, bei denen es sich um mittelalterliche Kopien antiker Kartenwerke handelt, lässt sich das Netz der Römerstraßen im Rheinland nachvollziehen.

In der Folgezeit gab es nur wenig Fortschritte, wenn nicht gar Rückschritte bei der Entwicklung des Straßenwesens. Im Mittelalter folgten die alten Heer- und Handelwege zumeist den Höhenzügen, um nicht mit den Wagen im Schlamm der oftmals feuchten Täler steckenzubleiben. Diese alten Wege sind noch heute oft im Gelände als Holhlwege erkennbar.

Kunststraßen in Preußen im 18. Jahrhundert

Auf ihrem Staatsgebiet kümmerten sich die Preußen ab dem ausgehenden 18. Jahrhundert um die Verbesserung der Straßen. Dies wurde besonders durch das eintretende Industriezeitalter nötig, da hierdurch der Austausch von Waren zwischen den Regionen enorm zugenommen hatte. Die erste Kunststraße (die Bezeichnung Chaussee, was übersetzt in etwa Hochweg bedeutet, sollte sich erst durch den französischen Einfluss im Straßenbau einige Zeit später etablieren) wurde 1788 von Magdeburg über Halle/Saale und Leipzig bis nach Großkugel gebaut. Der Begriff „Kunststraße“ bezeichnete dabei nicht eine nach vielfachem begehen natürlich entstandenen Weg, sondern eine ingenieurtechnisch geplante und daher geradlinig verlaufende und befestigte Wegeverbindung. Merkmale der Kunststraßen waren eine Wölbung, damit das Wasser abfließen konnte, ein Entwässerungsgraben an den Seiten, ein Straßenbelag und oftmals schattenspendende Bäume sowie regelmäßig vermerkte Entfernungs- und Richtungsangaben. Das große Problem bei der Errichtung der Straßen bildeten die hohen Kosten für den aufwendigen Ausbau. Durch die Erhebung von Zöllen sollten diese Kosten teilweise refinanziert werden. Das Recht, diese Zölle an mit einem Schlagbaum versehenen Mautstellen zu kassieren, vergaben die Behörden mittels einer Ausschreibung an Privatpersonen, die einen festen Betrag an den Staat zu entrichten hatten. Die Höhe der Einnahmen war somit garantiert. Im Grunde handelt es sich dabei um eine Mautgebühr, wie sie auch aktuell wieder diskutiert wird (Köhler, 2007).

Chausseen im Rheinland

Auch durch die Niederlage gegen Napoleon stieg der Stellenwert von ausgebauten Straßen für die Preußen an. Man erhoffte sich durch eine grundlegende Modernisierung des Staates (die beispielsweise auch das Schulwesen betraf) im Krieg verloren gegangene Bedeutung wiedererlangen zu können. Zu dieser Modernisierung zählte auch die Verbesserung der Straßen. Als das Rheinland auf dem Wiener Kongress im Jahre 1815 dem Königreich Preußen zugeteilt wurde, fanden sie in den ehemaligen französischen Gebieten auf der linken Rheinseite ein gut ausgebautes Straßennetz vor. Die Franzosen unterteilten ihre Straßen in „Route impériales“, die großen durchgehenden Heerstraßen, „Route departementales“, die die Provinzstädte miteinander verbanden und das Hauptwegenetz vervollständigten und die „Chemins vicinaux“, die Nachbarschafts- oder Gemeindewege. Die früheren kaiserlichen Straßen wurden zu Staatsstraßen und die Departementsstraßen zu sogenannten Bezirksstraßen. Besonders die Departementstraßen erfuhren unter den Preußen einen Ausbau (www.limburg-bernd.de, abgerufen am 17.10.2014).

Die Grundlage für den Straßenbau im Rheinland war die 1814 erschienene „Anweisung für den Bau und die Unterhaltung der Kunststraßen“. Diese sah für die Straßen eine Breite von 8,8o Metern vor, Baumreihen zu beiden Seiten und Abwassergräben. Diese Struktur lässt sich noch an den heutigen Straßen nachvollziehen. Der berühmte preußische Architekt und Begründer der Denkmalpflege Karl Friedrich Schinkel erarbeitete zudem einen Entwurf von Meilensteinen in Form eines Basilisken, zusätzlich versehen mit einer Bank als Möglichkeit für eine Rast. Diese Basilisken unterteilten den Streckenverlauf in Meilen, wobei eine preußische Meile in etwa 7,5 Kilometern entspricht. Ab 1834 wurden die Meilensteine allerdings aus Kostengründen in einer einfacheren Form errichtet.

Die Chaussee Köln - Berlin

Die Chaussee, die die neu gewonnene Rheinprovinz mit der Hauptstadt Berlin verbinden sollte, wurde 1824 fertig gestellt. Ihr Anfang (also Meile Nummer 0) lag auf der Hohestraße inmitten von Köln. Sie ist unter anderem hervorgegangen aus der Via Regia und dem Hellweg. 1934 erhielt sie den Namen „Reichsstraße 1“ und war mit 1.392 Kilometern die längste jemals exisitierende deutsche Straße. Heute spiegelt die Bundesstraße 1 zu großen Teilen den Verlauf der ehemaligen Chaussee wider. Sie wurde bis an die niederländische Grenze nach Westen erweitert und im Osten bis an die polnische Grenze. Des Weiteren umgeht die Bundesstraße 1 viele Ortschaften, die damals direkt von der Chaussee erschlossen wurden. Ein wichtiger Bestandteil ist der Ruhrschnellweg (der allerdings nicht dem historischen Verlauf folgt), mit 155.000 Fahrzeugen am Tag eine der meist befahrenen Strecken Deutschlands.

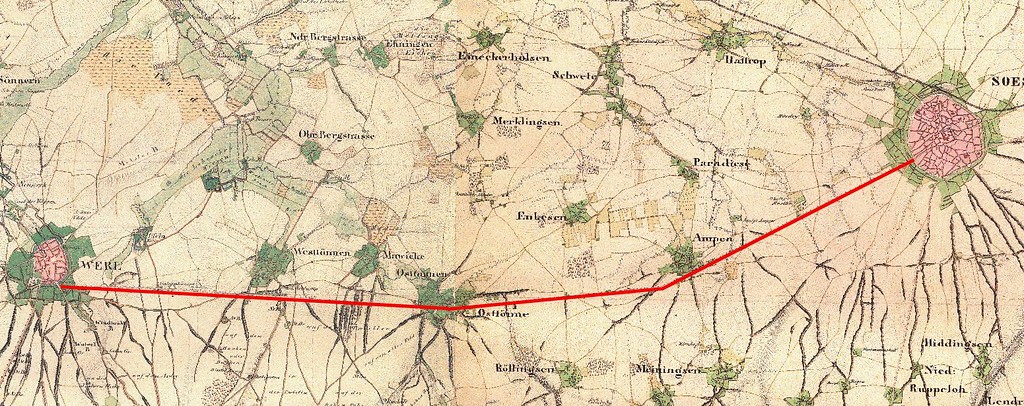

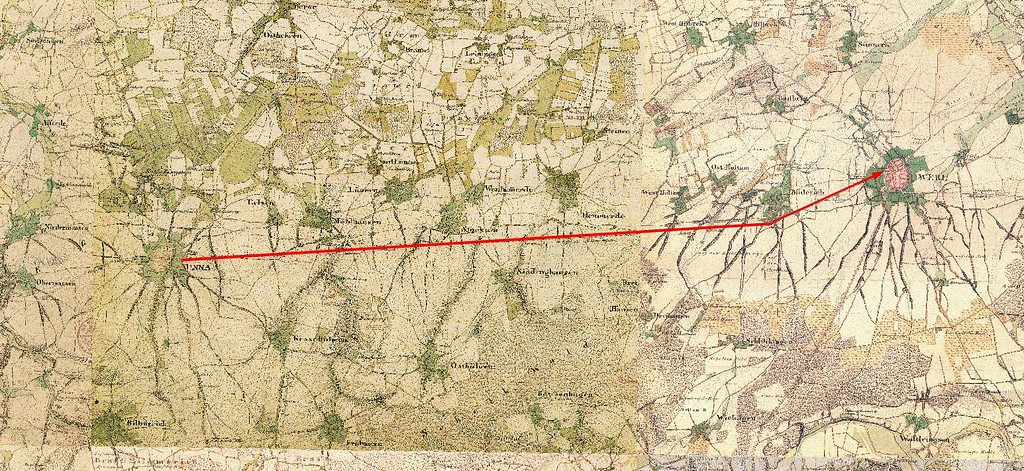

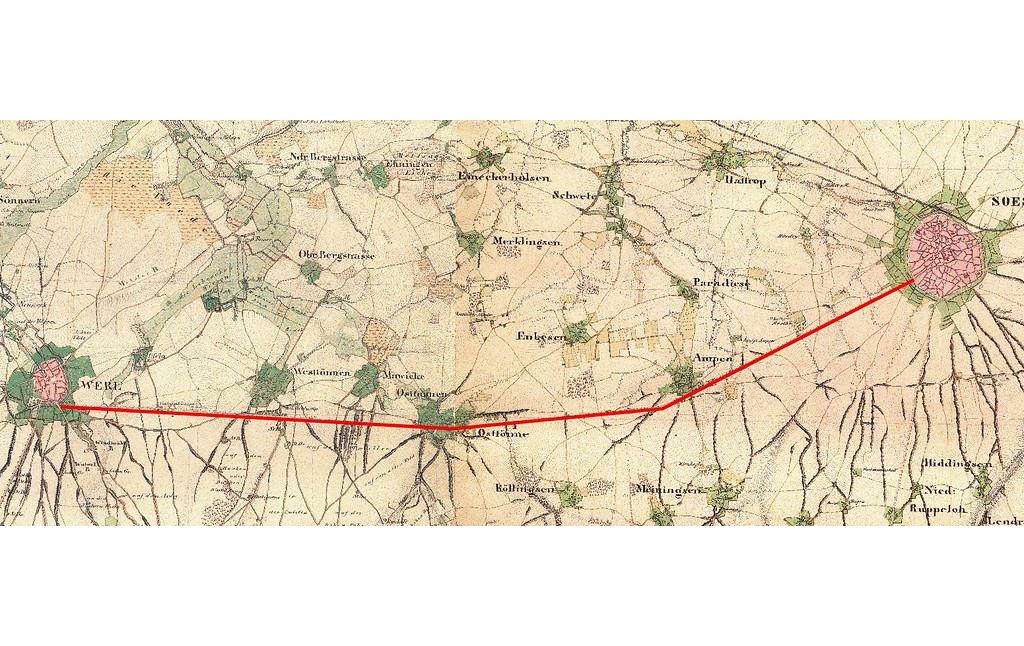

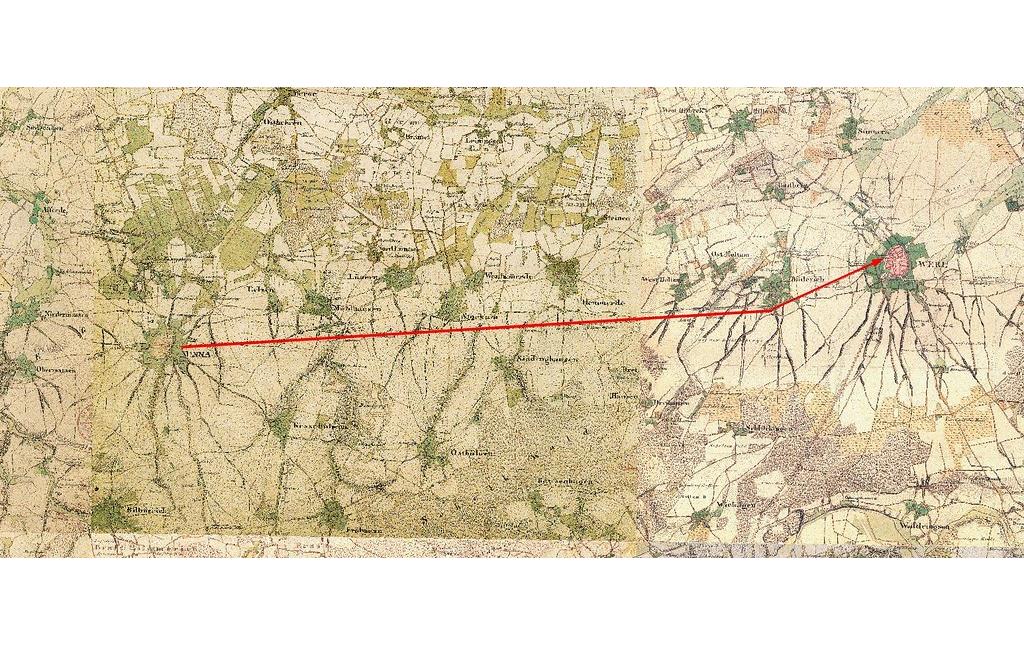

Der Abschnitt der Chaussee Köln - Berlin zwischen Unna - Werl - Ampen - und Soest

Im Westen basierte die Chaussee Köln - Berlin auf bereits zuvor von den Franzosen angelegten Straßen. Die Planung der Preußen zum Bau dieses Teilstücks begann 1817. Mit der Vollendung des Abschnittes zwischen Unna und Werl wurde 1818 diese Straßenführung der Franzosen in östliche Richtung fortgesetzt. Ab 1819 erfolgte dann der Weiterbau bis nach Soest (Fertigstellung 1821). Ab dem 01.01.2015 wird dieses Teilstück nicht mehr als Bundesstraße klassifiziert werden, sondern aufgrund des baulichen Zustandes zu einer Landstraße herabgestuft.

(Christoph Boddenberg, Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, 2014)

Internet

www.ampen.de: Der Meilenstein Nr. 17 (abgerufen: 20.10.2014)

www.limburg-bernd.de: Denkmale in der Stadt Jülich (abgerufen 17.10.2014)

www.soester-anzeiger.de: Die „B1“ gibt's in Werl und Soest bald nicht mehr (abgerufen: 20.10.2014)